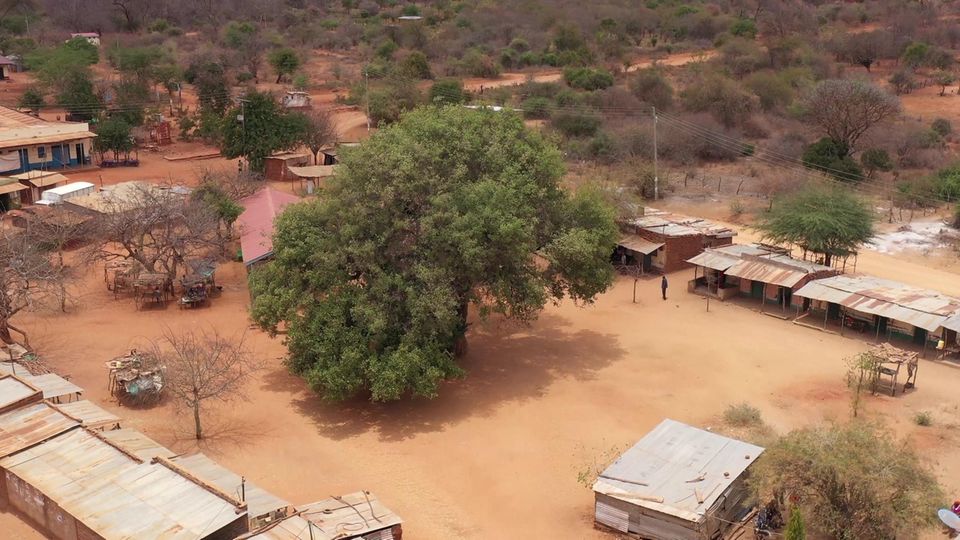

Manchmal kommt der Fortschritt ziemlich einfach daher – in Form eines kreisrunden Beetes. Es ist September in Kinakoni, jenem Dorf in Kenia, dessen Bewohner mit stern und Welthungerhilfe nach Lösungen gegen den Hunger suchen, und die Lage ist kritisch. Es ist trocken, viel zu trocken.

Wie in weiten Teilen Ostafrikas sind auch in Kinakoni die Regenfälle im Frühjahr fast komplett ausgefallen. Auf den Äckern vertrocknen die Pflanzen. Die Dämme, die Regenwasser speichern, sind leer. Über die gesamte Landschaft, diesen einst grün-braun leuchtenden Flickenteppich aus Bäumen, Feldern und Sträuchern, hat sich ein Schleier aus Staub und Sand gelegt.

Auch das Bett des Itumba, des Flusses von Kinakoni, liegt trocken, doch mitten in dieser gewundenen Schlange aus Sand, wächst Hoffnung heran. Bohnen, Kohl, eine Art von Spinat, selbst wasserliebende Tomaten – all das hat Peter Mulwa in einem kreisrunden Beet um seinen Brunnen angepflanzt. Schon in wenigen Tagen wird er ernten können – zu einer Jahreszeit also, in der selbst in normalen Jahren keine Ernte möglich war.

Von Kenianern für Kenianer – das ist die Idee

Das Prinzip ist simpel. Seit jeher graben die Familien aus Kinakoni in der Trockenzeit Wasserlöcher in das ausgetrocknete Flussbett. In guten Jahren stoßen sie schon nach ein oder zwei Metern auf Wasser – in Jahren der Dürre, wie jetzt gerade, sind diese einfachen Brunnen oft mehr als drei oder vier Meter tief, Stufen führen dann hinunter. Normalerweise transportieren die Menschen das Wasser dann mit Eseln zu sich nach Hause, zum Trinken oder Waschen – für eine Bewässerung der Felder allerdings ist dieser Transport viel zu aufwendig.

Agrarexpertinnen des kenianischen Forschungsinstituts Latia brachten eine Idee auf: Warum nutzt man nicht die Wasserquelle gleich vor Ort zum Anbau? Warum legt man nicht einfach um die Brunnen nach Pflanzenarten gestaffelte kreisförmige Beete an?

Peter Mulwa, er lebt gleich in der Nähe des Flusses, war einer der ersten, der dem Rat der Forscher gefolgt ist. Inzwischen leuchten rund ein halbes Dutzend Beete im trockenen Flussbeet. Sicher, die Kreise sind keine Agrarrevolution. Aber sie verbessern mit einfachen Mitteln die Lage. Und erdacht wurden sie von den Kenianern selbst.

Dahinter steckt die Idee des Projektes. Nicht nur Experten aus Europa bringen die Lösungen, sondern Kenianer und Kenianerinnen selbst, Forscher etwa oder in einer späteren Projektphase vielleicht auch Start-ups aus Nairobi.

Denn auch wenn es auf dem Land noch große Probleme gibt, so haben die Großstädte von Ländern wie Kenia nur noch wenig mit dem Klischee des Armuts- und Elendskontinents Afrika gemein. Die Gründerszene boomt. Kaum ein Sektor, in dem nicht über "Business cases" oder den nächsten Pitch gebrütet wird. Ob im Finanzsektor, bei Drohnenflügen – oder eben in der Agrartechnik.

Welche Pflanzen wachsen noch?

In diesem Bereich forschen die Männer und Frauen von Latia, einer Firma aus Kajiado bei Nairobi. Sie entwickeln neue Anbautechniken für Zeiten des Klimawandels. So wurde das kleine Unternehmen einer der Partner des Projektes.

Die kreisrunden Beete sind nur ein kleiner Baustein, wortwörtlich. Denn mitten im Dorf, gleich neben den schon angelegten Tanks zur Speicherung von Regenwasser, entsteht ein etwa Fußballfeldgroßes Versuchsfeld.

Auf Basis von Bodenproben und Wetterdaten werden hier in den kommenden Monaten Experimente gestartet: Welche Pflanzen bringen für Kinakoni die besten Erträge? Lassen sich vielleicht auch vermarkten? Ein erster Versuch mit Butternut war vielversprechend, auch Passionsfrüchte scheinen gute Erträge bringen.

Läuft alles nach Plan, werden die jetzt noch trocken-braunen Furchen und Felder demnächst von ganz verschiedenen Nutzpflanzen bedeckt sein. Und was sich bewährt, so die Idee, das soll den Familien von Kinakoni und auch den angrenzenden Dörfern als Inspiration und Modell dienen. Diese Methode der Skalierung ist ein wichtiger Baustein des Projekts. Nicht nur ein Dorf soll sich so helfen, sondern viele.

In Kinakoni haben schon jetzt haben einzelne Familien begonnen, mit neuen Methoden zu experimentieren. Makali und Lina Kilii etwa, ein Farmerpaar, das das stern-Team seit Beginn des Projekts begleitet, haben auf ihrem Feld ein kleines Rechteck abgegrenzt, darin sorgsam Furchen bezogen, Hügel aufgeschüttet und "Cow Peas"-Sämlinge angepflanzt – eine Bohnenart, die mit Hitze und Trockenheit klar kommt.

Ganz Ostafrika leidet unter extremer Dürre

Die Anregung kam von ihrem Sohn Kennedy. Der 20-Jährige gehört zu einer Gruppe von Jugendlichen aus Kinakoni, die mehrere Monate auf dem Latia-Gelände in der Nähe von Nairobi verbringen. Sie werden dort in neuen Anbautechniken ausgebildet und sollen ihr Wissen dann im Dorf weitertragen. Manchmal, wie im Fall von Kennedy, profitiert davon gleich die eigene Familie.

Noch allerdings ist das Beet mit den Sämlingen ziemlich klein – und der staubtrockene Acker, der es umgibt, ziemlich groß. Denn auch wenn zurzeit überall in Kinakoni versucht wird, die Lage für die Menschen zu verbessern – auch die Primary School wird zum Beispiel gerade grundlegend saniert: Die Dürre in Ostafrika ist schlicht dramatisch.

Im benachbarten Somalia droht mehreren hunderttausend Menschen der Hungertod. Und auch in einigen Regionen Kenias, vor allem im Norden und Nordosten, haben die Vereinten Nationen schon die zweithöchste Katastrophenstufe ausgerufen. Die Preissteigerungen für Lebensmitteln aufgrund Russlands Überfall auf die Ukraine verschärfen die Lage. Und rasche Besserung ist nicht in Sicht. Denn selbst wenn die "Short Rains" von Oktober bis Dezember in diesem Jahr genügend Regen bringen sollten, wird erst ab Januar wieder geerntet werden können.

In Kinakoni ist die Situation – auch dank der Wassertanks – längst nicht so dramatisch wie in Somalia, doch auch die etwa 5000 Einwohner zählen zu den mehr als vier Millionen Menschen in Kenia, deren Ernährungslage nach Definition der Vereinten Nationen als kritisch eingestuft wird.

Was zum Beispiel heißt: Kinder gehen ohne Frühstück zur Schule. Es gibt nur eine Mahlzeit am Tag, abends. Und die besteht aus kaum mehr als Maisbrei – Ugali – und etwas Gemüse. Die Dürre ist auch für das Projekt eine Herausforderung. Denn in den vergangenen Monaten musste die Priorität häufig eher darauf gelegt werden, die Versorgung mit Wasser herzustellen als zum Beispiel Digitalisierungsideen oder technische Innovationen voranzutreiben. Denn die beste App bringt nichts, wenn es den Menschen am Elementarsten fehlt, an genügend zu essen und zu trinken.

Ohnehin, das zeigte sich vor Ort, ist der Gegensatz zwischen Stadt und Land sehr groß. Ideen und Lösungen aus der Start-up-Szene von Nairobi auf Kinakoni zu übertragen, ist eine Herausforderung, die nicht in wenigen Monaten oder einem Jahr zu bewerkstelligen ist, sondern Zeit bracht. Und manche Lösung, auch das wurde klar, klingt zwar auf dem Papier und in der Präsentation gut, bringt aber den Menschen vor Ort nichts. Dieses Ausprobieren, und damit auch: die damit manchmal verbundenen Rückschlage, sind Teil der Idee des Projekts.

Trotzdem planen die Menschen hier weiter und erschließen sich Bereiche, die Dörfern wie Kinakoni bislang fremd waren – Computer und Internet. Auch dabei helfen ihnen andere Kenianer: Alex Magu und sein Team des "STEM Impact Center Kenya" – "STEM" steht für "Science, Technology, Engineering, Maths", also Technik, Naturwissenschaften, Mathe.

An diesem Septembermorgen führen zwei Trainer etwa 30 Jungen und Mädchen spielerisch ins Programmieren ein. Die Kinder sitzen in der Berufsschule von Kinakoni in Gruppen um Laptops, die Lehrer gehen von einem Tisch zum anderen. Sie erklären, wie ein Computer funktioniert – und welche Befehle man eingeben muss, um die Roboter aus Lego-Steinen zum Laufen und Greifen zu bewegen.

Die Laptops, der Beamer, die blinkenden und piepsenden Roboter, es ist eine ungewöhnliche Szene für Kinakoni. Wird moderne Informationstechnologie den Kindern an diesem Tag helfen, mehr und gesünder essen zu können? Kaum. Wird das Wissen ihnen später zu einem Job Einkommen verhelfen? Gut möglich.

Das zeigt die Geschichte des Gründers des STEM Impact Centers, Alex Magu. Auch der 28-Jährige stammt aus einfachen Verhältnissen. Er wuchs in einem Dorf in der Nähe des Mount Kenya auf.

Als Jugendlicher hatte er das Glück, von seinem Vater einen alten Computer geschenkt zu bekommen. Alex war fasziniert, beschäftigte sich stundenlang mit dem Gerät. Und er fand seine Mission. Nach dem Studium heuerte er bei einer dänischen Firma an, die Lego-Roboter samt der Bausteine an Schulen vertrieb. Als die Firma Pleite ging, übernahm er die Kontakte – und gründete seine eigene Organisation. "Uns geht es allerdings nicht darum, Geld zu verdienen", sagt Magu, "wir wollen etwas für unser Land tun."

Inzwischen unterrichten seine Trainer nicht nur an mehreren hunderten Schulen, die Organisation berät auch Start-ups aus Kenia, hilft ihnen, ihr Geschäftsmodell aufzustellen. Der Unterrichtstag in Kinakoni ist zunächst ein Pilot.Gemeinsam mit dem Projektteam der Welthungerhilfe vor Ort und den Bewohnern von Kinakoni wird nun eruiert, ob ein langfristiges Engagement von STEM Sinn macht – oder ob doch ein anderes Modell einer anderen Firma besser passt. Idealerweise könnte dann ein solches Modell auf auf andere Dörfer übertragen werden. Für all das ist am Rand des Marktes schon ein IT-Zentrum angelegt worden – ein Raum, in dem Kinder aber auch Erwachsene mit Computern und Internet vertraut gemacht werden.

Eine der Trainerinnen ist Virginia Mulwa. Die 28-Jährige stammt aus Kinakoni selbst. Als sie vor ein paar Jahren in Nairobi als Hausmädchen gelebt hatte, belegte sie dort auch ein paar Computerkurse – jetzt kann sie ihr Wissen anwenden. Inzwischen unterrichtet Mulwa an sechs Tagen pro Woche von morgens bis abends in drei Schichten.

"Der Andrang", sagt sie, "ist einfach riesengroß."