Deutschland ist ein etwas rätselhaftes und kompliziertes Land geworden. Viele Jahre lang, in etwa bis zum Jahr 2005, war man sich sicher, dass es mit diesem Land vor allem bergab ging. Seit einiger Zeit nun, etwa seit 2010, erzählen uns viele Zahlen und Experten eine andere Geschichte, und zwar von einem Land, dem es so gut gehen soll wie nie zuvor.

Diese Geschichte wiederum ist in diesem Jahr, vielleicht sogar schon 2017, etwas komplizierter geworden. Zusammengefasst könnte man sagen: Dem Land geht es gut, den meisten Menschen auch, aber es fühlt sich nicht mehr so gut an. Viele stecken gar in einem Zwiespalt, einem persönlichen Schisma: Während der eigene Wohlstand gewachsen ist, nimmt die Sorge um die Richtung, in die Deutschland, Europa und vielleicht sogar der ganze Erdball driften, zu.

Horst von Buttlar: Podcast-Serie "Die Stunde null"

Horst von Buttlar ist für die politische Berichterstattung des stern verantwortlich. Im März 2021 übernahm er die Leitung für das neu gegründete Hauptstadtbüro von stern, „Capital“ und „Business Punk“ und wurde Mitglied der stern-Chefredaktion. Seit 2013 ist von Buttlar bereits Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins „Capital“.

Nun könnte man denken: Ist ja logisch, wer viel hat, bei dem steigt die Angst, den Wohlstand zu verlieren. Da ist sicher etwas dran. Aber Umfragen, die vor allem das Institut für Demoskopie Allensbach erhoben hat, lassen darauf schließen, dass es noch weitere Gründe gibt. Aus den einschlägigen Umfragen und Daten, die unser Land betreffen – egal, ob sie von Umfrageinstituten wie Allensbach, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) oder für den "Glücksatlas" der Deutschen Post (ja, auch so etwas gibt es tatsächlich) erhoben werden –, ergeben sich grob gesagt zwei Faustformeln.

Erstens: Immer mehr Menschen in Deutschland geht es besser. Wer etwas anderes erzählt, kennt entweder die Zahlen nicht oder ignoriert sie. Allerdings schauen wir immer ein wenig in die Rückspiegel. Den Zahlenreihen des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) etwa, die die Basis für viele Ungleichheitsdebatten waren, fehlen immer die letzten zwei, drei Jahre – Jahre mit Aufschwung, Reallohnzuwächsen und neuen Jobs.

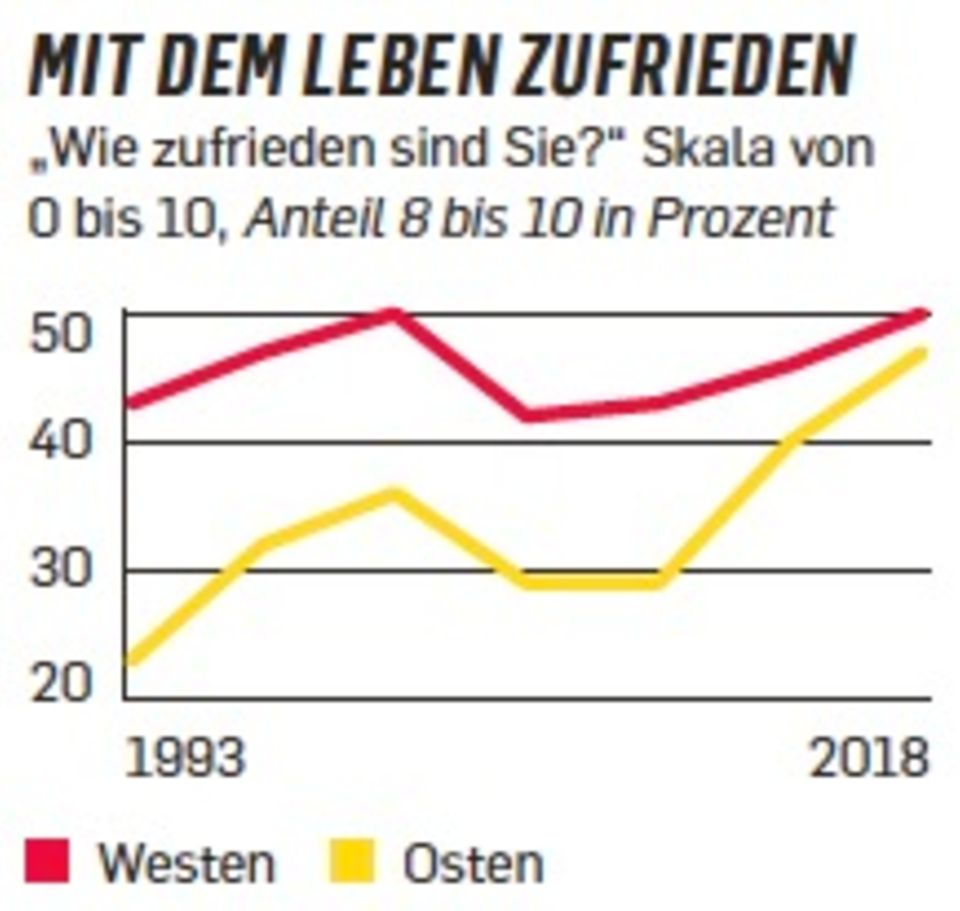

Die zweite Faustformel ist die: Etwa drei Viertel der Deutschen sind sehr oder einigermaßen zufrieden, beurteilen ihre Lage als sehr gut oder eher gut und schauen optimistisch in die Zukunft. Nur etwa 20 bis 25 Prozent sagen, dass sie unzufrieden sind, es ihnen nicht gut geht oder dass sie pessimistisch in die Zukunft schauen. Das ist kein Wert, den man vernachlässigen sollte – aber historisch gesehen ist es ein richtig guter Wert. Im Grunde sind, das zeigen etwa die Daten des DIW, die Deutschen so zufrieden wie seit 1990 nicht mehr. Einige Rekordwerte dieser ganzen Umfragen sind zwar in den vergangenen Jahren wieder leicht gesunken – auf lange Sicht aber sind sie noch positiv.

Stimmung schlechter als die Lage

Warum aber schlagen sich diese Daten nicht stärker in der allgemeinen Stimmung nieder? Warum diese Erregung, die immer wieder thematisierte Wut in Teilen der Bevölkerung? Wieso werfen einzelne Ereignisse, wie in Chemnitz, ein ganzes Land aus der Bahn?

Man könnte denken: Nun ja, das sind eben die 20 bis 25 Prozent Unzufriedenen, die gelernt haben, sich Gehör zu verschaffen.

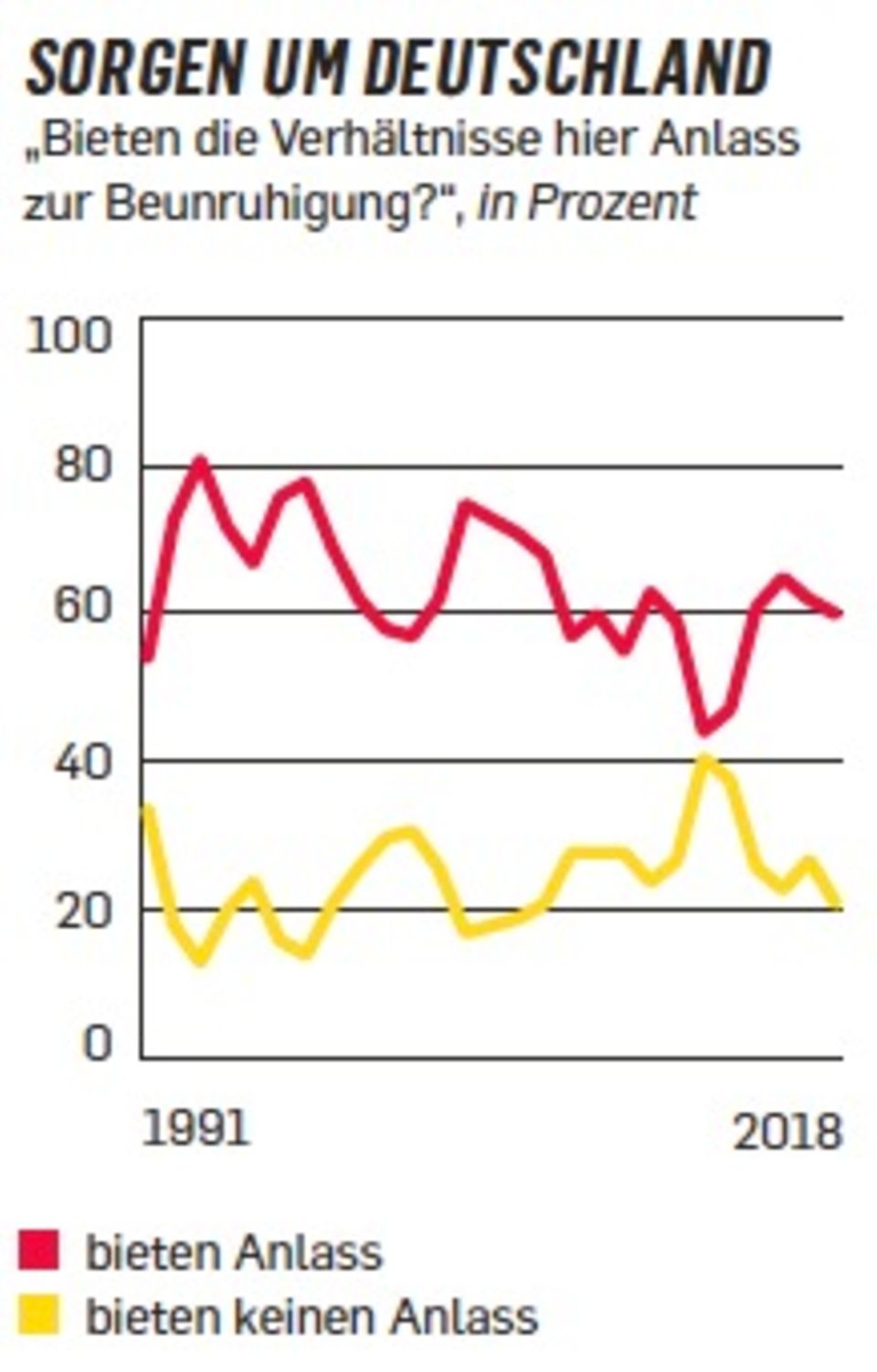

Diese These stimmt sicher in Teilen, ist jedoch nicht vollständig: Denn die Sorgen vieler Menschen, denen es persönlich gut oder sehr gut geht, nehmen tatsächlich zu. Die Forscher von Allensbach haben dazu einige interessante Dinge herausgefunden: "Die Erregung der Deutschen über die Missstände im Land ist heute größer als in den Jahren 2013 und 2014", sagt der Leiter der Untersuchung Thomas Petersen. "Doch nicht die heutige Situation stellt die Ausnahme dar, sondern die damalige." Sprich: 60 Prozent finden tatsächlich, dass die Verhältnisse in Deutschland Anlass zur Beunruhigung bieten. Vor fünf Jahren waren das nur 44 Prozent. 2011 aber waren es genauso viel, und 1997 lag der Wert noch bei 78 Prozent.

Die Erregung in Deutschland pendelt sich also gerade eher im mittleren Bereich ein. Zweitens zeigen die Forscher, dass die Angst vor zunehmender Gewalt und Verbrechen – die von 52 auf 72 Prozent gestiegen ist – in Deutschland in immer neuen Wellen kommt und schon früher ähnlich hohe Werte hatte.

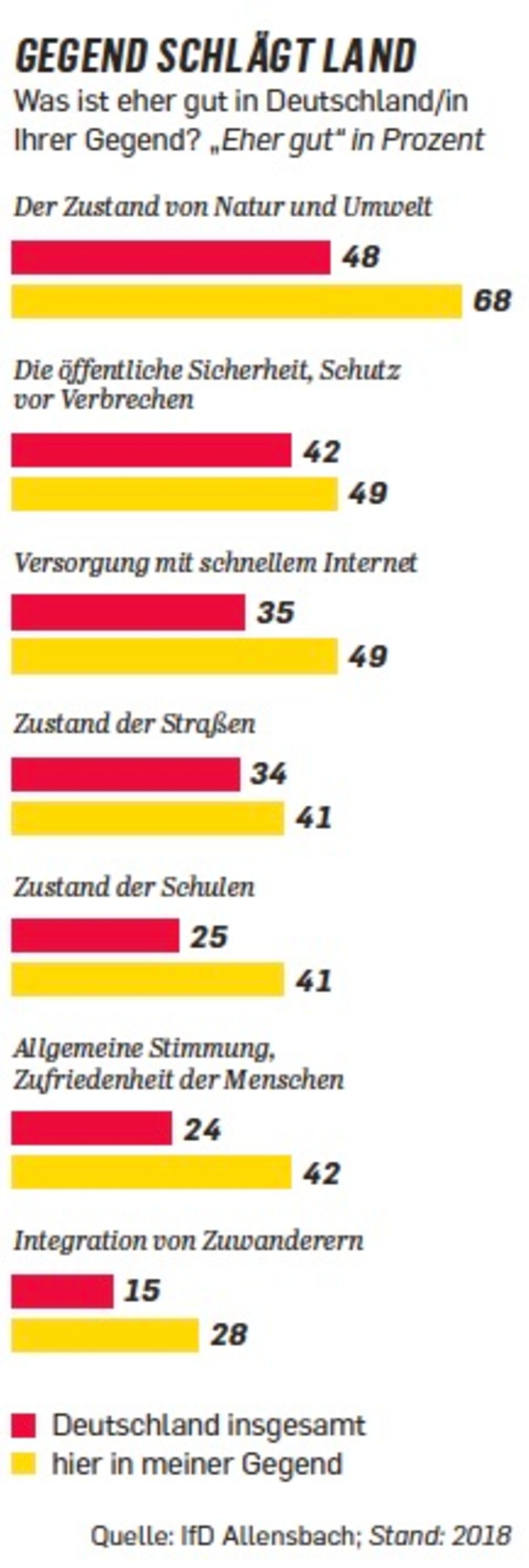

Die dritte Erkenntnis ist die interessanteste: Hier bat Allensbach die Befragten um Einschätzungen über Deutschland und die eigene Umgebung in 17 Politikbereichen. Auf allen Feldern, von der Umwelt über die Kriminalität, den Zustand der Straßen und Schulen bis zur Integration von Zuwanderern, kamen die Menschen zu deutlich besseren Einschätzungen ihres Umfelds, als wenn sie das gesamte Land beurteilen sollten. Das, was sie gut beurteilen konnten, schätzen sie besser ein als etwas, was sie nur aus ihrer allgemeinen Wahrnehmung bewerten konnten.

Könnte es also sein, dass sich die Erregung seit ihrem großen Ausbruch im Jahr 2015 verselbstständigt hat? Dass wir, wenn wir jeden Tag lesen, wie wütend viele Menschen sind, wie marode die Straßen, wie kriminell einige Flüchtlinge – dass wir abstrakte Eindrücke zu stark in unser Weltbild übernehmen?

Eine weitere Studie von Allensbach, die die "Generation Mitte" – die Menschen zwischen 30 und 59 Jahren – untersucht, fördert einen weiteren interessanten Befund zutage: Viele Deutsche erleben demnach ihren gestiegenen Wohlstand in einem Zwiespalt – man könnte es auch einen Wohlstand des Unbehagens nennen. 42 Prozent bekennen, ihnen gehe es heute besser als vor fünf Jahren, nur 18 Prozent finden, ihnen gehe es schlechter. Und nur eine Minderheit (sieben Prozent) erwartet, dass es in den kommenden Jahren schlechter wird. Dennoch: Nur jeder Dritte findet, dass wir "in glücklichen Zeiten leben". Und zwei Drittel halten den gesellschaftlichen Zusammenhalt für schwach.

Es ist, als ob das Gehirn zwei Wahrnehmungen nicht mehr zusammenbekommt: die persönliche, konkrete Zufriedenheit, und andererseits die tosende Erregung, die Dauerbeschallung von Groll und Unbehagen – nur, dass wir Letztere ein wenig überbewerten. Persönliches Glück in unglücklichen Zeiten ist eine neue, seltsame Diagnose. Aber es ist kein Zustand, der uns in Ohnmacht versetzen sollte.