"Wir sorgen für bezahlbare Mieten" (aus dem Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD)

"Leben statt Luxus", steht auf einem Plakat. "Stadtleben für alle!" Oder, so schlicht wie präzise: "Scheiß Mieterhöhung!"

Es reicht. In Berlin demonstrierten mehr als 13.000 Menschen, in Leipzig und Göttingen zogen sie am vergangenen Wochenende trommelnd durch die Straßen. Sie alle protestieren gegen den Mietenwahnsinn. Und es sind längst nicht mehr nur langhaarige Linke, denen das Zimmer in der WG zu teuer wird. Es ist auch die urbane Mittelschicht mit gutem Einkommen, die fürchtet, aus ihren Vierteln verdrängt zu werden – und die jetzt aufbegehrt.

Wem gehört die Stadt?

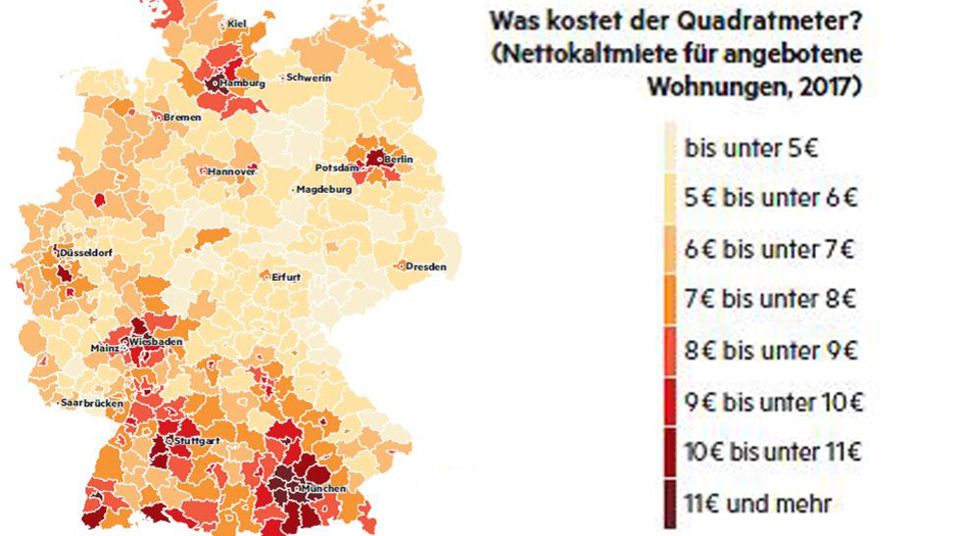

Früher galt: Stadtluft macht frei. Heute gilt: Stadtluft macht arm. Die Mieten in Deutschland steigen und steigen, seit 2010 um mehr als 30 Prozent, in München um 50, in Berlin gar um 70 Prozent. Allein 2017 verteuerte sich das Wohnen bundesweit um 4,7 Prozent. Wer in München umzieht, muss im Schnitt 16,92 Euro pro Quadratmeter zahlen, in Stuttgart 12,80 Euro. Selbst in vielen kleineren Städten gibt es keine günstigen Wohnungen mehr. Regensburg, Heidelberg, Darmstadt, Münster – über zehn Euro. "How much is too much?", steht auf einem Protestplakat. Für viele eben das.

Wie kann der knappe Wohnraum gerecht verteilt werden? Oder pathetischer: Wem gehört die Stadt? Das ist die vielleicht wichtigste soziale Frage dieser Zeit.

Die Politik versucht seit Jahren, Antworten auf sie zu finden – bislang ohne Erfolg. Und so hört man nun Forderungen, die vor Kurzem noch als sozialistische Hirngespinste abgetan worden wären.

Die zaghaften Interventionen der Regierenden würden den "Raubzug der Immobilienwirtschaft" nicht stoppen, mahnt etwa der linke Stadtforscher Andrej Holm. "Die Verdrängung ist zum Geschäftsmodell geworden." Das Grundrecht auf Wohnen setze darum "eine Sozialisierung des Bodens" voraus.

Noch bis vor einem Jahrzehnt rechnete die Bundesregierung mit einer Entspannung im Wohnungsmarkt. Ihre Bevölkerungsprognosen waren richtig – nur drängten die jungen Leute in die Städte. Während in der einen Hälfte der deutschen Regionen die Immobilienpreise fallen, weil alle weg wollen, steigen sie in den "Schwarmstädten", weil es dort schlicht an Platz mangelt. Zusätzlich sogen die niedrigen Zinsen infolge der Finanzkrise Abermilliarden in den Immobiliensektor, was ebenfalls die Mieten treibt.

Jeder kann inzwischen Geschichten aus dem privaten Umfeld erzählen. Von Paaren, die sich trennen, aber weiterhin den Tisch teilen müssen, weil keiner der beiden eine Unterkunft findet. Von Familien in Zweizimmerwohnungen, für die jeder Umzug unbezahlbar wäre. Von Metzgern und Friseuren, die wegen der Ladenmiete aufgeben müssen. Von Kollegen, die nach der "Sanierung" ihrer Wohnung und dem folgenden Mietaufschlag an den Stadtrand weichen müssen. Von Rentnern, die nach Jahrzehnten aus ihrem Haus gedrängt werden, damit ihre Wohnung teurer vermietet werden kann.

Mieten steigen viel schneller als Einkommen

Es sind Geschichten, die schon lange nicht mehr nur am unteren Rand der Gesellschaft spielen. Die Bundesregierung warnt in ihrem jüngsten Mietbericht, dass zunehmend Haushalte mit mittleren Einkommen betroffen seien. Das Gefühl, es könne jeden treffen, breitet sich aus. Heim hat mit Heimat zu tun, mit Beziehungen, sozialen Strukturen. Wer verdrängt wird, verliert mehr als eine Adresse.

Ein Drittel vom Nettoeinkommen, so die Faustregel, sollte höchstens fürs Wohnen draufgehen. Nur steigen die Mieten weit schneller als die Einkommen. Schon jetzt, so eine Studie der Hans Böckler Stiftung (HBS), zahlen 40 Prozent der Haushalte in Großstädten mehr Miete, als sie sich eigentlich leisten können. Etwa 1,3 Millionen Haushalten bleibt nach der Mietzahlung weniger als der Hartz-IV-Regelsatz. "Sie werden im Wortsinn durch die Miete in die Armut gedrängt", konstatieren die Forscher. Die Wohnbedingungen seien nicht nur Spiegel bestehender Ungleichheit, sie trügen selbst zu wachsender Ungleichheit bei.

Man kann nicht sagen, der Staat habe das Thema verschlafen. Die Wohnungspolitik der vergangenen 30 Jahre war aber eher ein großer Irrtum. Der Staat hat systematisch dafür gesorgt, dass er immer weniger darüber bestimmen kann, wie viele Wohnungen es gibt – und wer sie bekommt.

Familie Masuhr hat kapituliert. Vor drei Wochen sind die fünf rausgezogen – nicht mit wehenden Fahnen, sondern mit flatternden Herzen. Widerwillig. Buckower Damm, ein Häuschen zur Miete, klein und alt. Rechts türmen sich die Betonburgen von Berlins Problembezirk Neukölln, links liegt Brandenburg. Jwd, wie der Berliner sagt, janz weit draußen. Das war nicht ihr Plan, damals vor zehn Jahren, als Tatjana und René zum Studium nach Berlin kamen. Die beiden Ostfriesen wollten: das Leben, Friedrichshain, Trendbezirk. Sie fanden: drei Zimmer auf 60 Quadratmetern für 520 Euro warm. Perfekt für zwei, okay für drei, zu klein für vier. Mia kam in die Schule, Yara lernte laufen, die Eltern gingen auf Wohnungssuche. Als Emil sich ankündigte, wurde es dringend. "Mit der Zeit erweitert man den Radius, schraubt das Budget nach oben und schluckt die Enttäuschungen runter", sagt Tatjana. Der Markt – leer gefegt. "Man findet kaum Angebote, die man bezahlen kann oder will", sagt René. Und wenn doch, hörten sie: Für drei Kinder ist die Wohnung eigentlich zu klein. Oder: Für Ihr Einkommen ist die Wohnung eigentlich zu teuer. Im Moment leben sie von einem Gehalt, das René als Projektmanager verdient, Tatjana, sonst Sozialarbeiterin, bekommt Elterngeld. Mit den Monaten zog René den Radius auf, immer weiter – und fand dieses Häuschen, weinberankt, mit kleinem Garten, 1250 Euro kalt. Dafür müssen sie einiges machen, nicht nur am Haus. Das ganze Leben muss sich neu sortieren. Mias alte Schule? 45 Minuten Fahrzeit. Der nächste Spielplatz? Fast zwei Kilometer entfernt. Freunde treffen, ganz spontan ins Café? "Ach, es ist schon verdammt weit draußen", sagt Tatjana und seufzt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg suchten Millionen Ausgebombte und Vertriebene eine Bleibe. Der Bund investierte, Länder und Gemeinden bauten Sozialwohnungen. Fielen die nach etwa 20 oder 25 Jahren aus der Sozialbindung, war das nicht tragisch. Die Städte bauten weiter. So konnten sie das Angebot steuern – und somit den Mietpreis.

Seit den 90er Jahren versiegte der Nachschub. Deutschland werde schrumpfen, hieß es. Versilbert eure Wohnungsbaugesellschaften! Der neoliberale Zeitgeist tat ein Übriges: Bis ins neue Jahrtausend hinein wurden riesige Portfolios an Investoren verkauft, die sich – anders als der Staat – Renditen erhofften. 2006 beschloss die erste Große Koalition unter Angela Merkel, die Hilfen für den Wohnungsbau in den Ländern 2019 auslaufen zu lassen. Das Ergebnis: Gab es 1990 noch fast drei Millionen Sozialwohnungen, sind es heute kaum mehr 1,1 Millionen.

In Frankfurt am Main zum Beispiel wurden Anfang der 90er Jahre für eine Milliarde Mark öffentliche Grundstücke verkauft, um die Kassen zu sanieren. "Das tut heute richtig weh", klagte kürzlich Mike Josef, der Planungsdezernent der Stadt.

Fehlendes Bauland

Die Große Koalition will jetzt die Förderung bis 2021 verlängern, zwei Milliarden Euro stellt sie bereit, immerhin. In Deutschland, so die HBS-Studie, fehlen fast zwei Millionen Wohnungen.

Mit einigem Trommelwirbel verabschiedete die letzte Bundesregierung auch die sogenannte Mietpreisbremse. Sie sollte die Preisexplosion begrenzen. Seit 2015 dürfen Mieten nicht mehr als zehn Prozent über die ortsübliche Vergleichsmiete steigen. Keine komplette Fehlkonstruktion, urteilten jüngst Ökonomen des DIW und der Universität Erlangen-Nürnberg. Aber die Bremse bremst oft nicht. Verlangte der Vermieter schon früher eine überhöhte Miete, darf er das auch weiterhin. Neubauten fallen gar nicht unter das Gesetz. Mangels Transparenz wissen Mieter meist nicht, was die Wohnung zuvor gekostet hat. Und vor Gericht wollen sich ohnehin nur die wenigsten mit ihren Vermietern anlegen.

Nun soll die Mietpreisbremse verschärft werden. "Wohnen ist viel mehr als ein Recht, es ist Zuhausesein", sagte Verbraucherschutzministerin Katarina Barley vergangene Woche. Schon im Koalitionsvertrag hatten sich Union und SPD darauf verständigt, das stumpfe Schwert zu schärfen. Vor der Sommerpause soll ein Entwurf vorliegen. Vermieter sollen Auskunft über die Vormiete geben. Als "Riesenproblem" bezeichnete Barley auch Luxusmodernisierungen, mit denen langjährige Mieter "gezielt herausmodernisiert werden". Hier soll es Sanktionen geben, vielleicht sogar Schadenersatz für Betroffene.

Nicht mal den Namen haben sie ihm gelassen. "Palais Thalkirchen" heißt nun der rot-gelbe Bau am Rande des Glockenbachviertels, der bis vor zwei Jahren "Künstlerhaus" genannt wurde, aber eigentlich ein ganz normales Mietshaus ist. Franka Potente wohnte hier, Fotografen, Maler, Musiker – viele Ateliers, 21 Parteien, manche seit 40 Jahren. Der Designer Tilman Schaich ist vor sieben Jahren eingezogen, in 70 Quadratmeter für 500 Euro. Heute wehrt er sich als Sprecher der Mietergemeinschaft verzweifelt gegen die Vertreibung. Es ist eine der "Münchner G'schichten", die so alltäglich sind wie herabgefallene Leberkässemmeln: Ein Haus wird verkauft, der neue Eigentümer kündigt Sanierung an, drangsaliert die Bewohner mehr oder weniger brachial, wandelt Miet- in Eigentumswohnungen um, macht ein Vermögen – und der immer weniger werdende Mietraum wird damit im Rest der Stadt immer teurer. Schon heute weigern sich Polizisten, Lehrer, Krankenschwestern und Feuerwehrleute, in die Landeshauptstadt versetzt zu werden. Bis 2020 fehlen München laut einer DIW-Studie 45.000 Wohnungen. Bisher wurde keinem Mieter im Palais Thalkirchen die Tür zugemauert, das kam ja auch schon vor, "aber es gab die sehr deutliche Aufforderung, auszuziehen", sagt Schaich. Zuerst wurden die Mieten bis zum rechtlichen Limit erhöht, dann den Ateliers und Untermietern gekündigt, und heute wissen die Mieter, die auf der Baustelle ausharren, dass sie sich nach der Sanierung ihr Heim nicht mehr leisten können. Der Besitzer habe ihm mitgeteilt, dass er mindestens 1400 Euro zahlen müsse, sagt Schaich. Im Internet wird das Palais gepriesen als eine "in sich geschlossene Harmonie". Eine Wohnung mit 149 Quadratmetern soll dann 2.285.016 harmonische Euro kosten.

Allerdings baut all das keine Wohnungen. Und Bauen ist die beste Mietpreisbremse. Die entscheidende Rolle wird im Kabinett deshalb auch nicht die SPD-Politikerin Barley spielen, sondern Horst Seehofer von der CSU. Der Heimatminister ist auch fürs Heim zuständig, für den Wohnungsbau. Es wird ihm hier schwerer fallen, sich zu profilieren, als in der Flüchtlingspolitik.

Bauen in Deutschland ist eine komplizierte Angelegenheit. Entscheidend sind die Länder mit ihren Bauordnungen. Der Bund versucht seit Jahren, die Bedingungen für Bauherren zu verbessern, Bürokratie abzubauen, Baukosten zu senken. Im Koalitionsvertrag sind etliche Ideen verankert: Wohnraumoffensive, Baukindergeld für Familien, Kappungsgrenze bei Mieterhöhungen, weniger Aufschlag nach Modernisierungen. Allein, da sind sich alle Experten einig: Das Hauptproblem ist das fehlende Bauland.

Spirale der Verdrängung

Stephan Reiß-Schmidt war zwei Jahrzehnte lang Leiter der Münchner Stadtentwicklungsplanung. Sein Job war es bis 2017, Exzesse auf dem Immobilienmarkt zu verhindern. Vor Kurzem hat Reiß-Schmidt in der Fachzeitschrift "Bauwelt" ein Resümee seiner Arbeit gezogen. Seit Ende der 80er Jahre habe die Stadt 160.000 Wohnungen gebaut – der Spitzenwert. Man habe, oft gegen den Willen der Anwohner, nachverdichtet, teils um 100 Prozent. Man habe private Investoren verpflichtet, 30 Prozent Sozialwohnungen zu errichten. Anfangs wurde das als "Marterwerkzeug aus der sozialistischen Folterkammer" verlacht – heute machen es längst auch andere Metropolen so. Und doch ist Wohnen nirgendwo so teuer wie in München.

Das alles Entscheidende nämlich sei die Bodenpreisentwicklung, so Reiß-Schmidt. "Boden ist unvermehrbar." Der Quadratmeterpreis mache beim Neubau bis zu 70 Prozent der Kosten aus, weswegen sich nur noch Luxuswohnungen rentieren. Reiß-Schmidt fordert deshalb "eine bodenpolitische Wende". Radikal. Sonst drohe "eine Spirale der Verdrängung und sozialräumlichen Polarisierung", die Spaltung der Stadt also in Arm und Reich.

Mit dieser Forderung ist er nicht allein. In den attraktiven Lagen ist der Grund inzwischen auch anderswo fast unbezahlbar. Immer mehr Gemeinden machen sich für eine "Bodenwende" stark, Experten pflichten bei. "Wir haben keine Wohnungskrise, sondern eine Bodenkrise", erklärte auch der Frankfurter Stadtplaner Josef öffentlich. "Wir wollen wieder stärker Zugriff auf Grund und Boden gewinnen."

Sie sollen raus, Stefan Lange, seine Frau und die drei Söhne, 13, 16 und 20 Jahre alt. Raus aus ihrem Zuhause. Am 4. April 2017 kam ein Brief vom Anwalt der neuen Hauseigentümer. 30 Seiten voller Paragrafen und juristischer Erklärungen. Die Kündigung. Einfach so. Wegen Verhinderung angemessener wirtschaftlicher Verwertung der Wohnung. Paragraf 573 Abs. 2 Nr. 3 BGB. Bis zum Jahresende sollte der arbeitslose Meteorologe seine Wohnung räumen. Alle 18 Mietparteien erhielten Schreiben des gleichen Inhalts. Seit 25 Jahren wohnt Lange in der Reclamstraße 51. Zwei zusammengelegte Wohnungen, 120 Quadratmeter, Ofenheizung, Küche und Bad selbst renoviert, 370 Euro Kaltmiete. "Eine Wohnung mit Charakter", sagt er. In dem Arbeiterviertel im Leipziger Osten gibt es tatsächlich noch billigen Wohnraum. Das lockt Künstler und Studenten an, zunehmend aber auch Immobilienmakler und Investoren. Als das Haus in der Reclamstraße 2016 verkauft wurde, klingelten die privaten Investoren aus dem Westen bei allen Mietern und fragten: "Wann ziehen Sie aus?" Sie wollten die Wohnungen aufwendig sanieren, Parkett, Kamin, Fußbodenheizung, alle Schikanen – und dann teuer vermieten. Die Mieter wehrten sich. Ein Nervenkrieg begann. Drohungen, Mahnungen, Anwaltsschreiben. Drei Mieter gaben auf, die anderen blieben, bis heute. Die neuen Eigentümer haben alle verklagt. Stefan Lange wartet jetzt auf seinen Prozess. "Ich gehe bis zum Letzten", sagt er. "Wir müssen als Mieter ein Zeichen setzen, dass wir uns nicht verängstigen lassen."

Immer wieder, zuletzt in den 1970ern, gab es ähnliche Pläne. Die Gemeinden sollen entscheiden, was mit bebaubaren Flächen geschieht. Sie sollen – wie in München – das Baurecht verschärfen, um die "leistungslosen Gewinne" der Spekulanten, wie Kritiker das nennen, abzuschöpfen. Für die Wertsteigerung der Grundstücke sorgt schließlich die Gemeinde, indem sie Straßen und Kitas schafft.

Das Ganze ist heute keine rote Utopie mehr. Die Städte, so fordert es das Deutsche Institut für Urbanistik in einer "Bodenpolitischen Agenda", sollen Bauflächen künftig nicht mehr an den meistbietenden Investor vergeben, sondern nach qualitativen Kriterien – was will der Bauherr mit dem Grundstück, wer soll dort wohnen? Zusätzlich sollen die Städte "Bodenfonds" gründen und erweiterte Vorkaufsrechte bekommen, um eine "aktive Bodenbevorratung" zu betreiben: über die Fläche zurück zur Macht.

Steuer für brachliegende Grundstücke

Wichtiges Instrument ist dabei die Grundsteuer. Anfang April hat das Bundesverfassungsgericht die jetzige Regelung gekippt. Bis Ende 2019 muss ein neues Gesetz her, der Wert von 35 Millionen Grundstücken muss neu bemessen werden. Die Bundesregierung plant auch eine neue Steuer für brachliegende Grundstücke, um Spekulanten abzuwehren.

Horst Seehofer jedenfalls hat verstanden, dass die Mieten für ihn ein wichtiges Thema sind. Noch 2018 lädt er zum "Wohn-Gipfel". Es gehe hier, so sagt er, um "das soziale Problem heute und für die Zukunft".