Militärisch schaut der Westen dem russischen Angriff auf die Ukraine weitgehend machtlos zu. Dafür treffen die Wirtschaftssanktionen Russland hart: Der Rubel ist abgestürzt, die Inflation schnellt nach oben, viele Russen haben akut Probleme, überhaupt an Bargeld zu kommen. Und auch langfristig wird die russische Volkswirtschaft Ökonomen zufolge als klarer Verlierer aus einem Handelskrieg mit dem Westen hervorgehen.

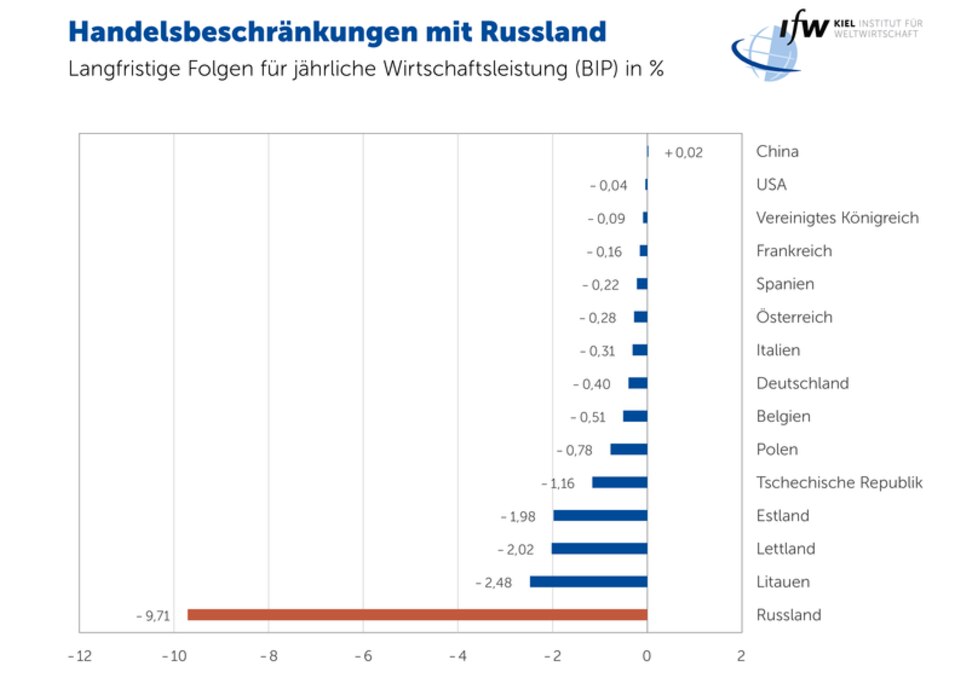

Eine Modellrechnung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) und des Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) zeigt, dass Russland von einem langfristigen Stopp der gegenseitigen Handelsbeziehungen um ein Vielfaches stärker betroffen wäre als der Westen. Demnach müsste Russland auf lange Sicht jedes Jahr mit einem um 9,71 Prozent geringeren Bruttoinlandsprodukt rechnen. Die westlichen Alliierten hätten dagegen nur eine um 0,17 Prozent niedrigere Wirtschaftsleistung zu befürchten.

"Ein Handelskrieg zwischen Russland sowie den USA und ihren Verbündeten würde Russlands Wirtschaft langfristig empfindlich treffen", konstatiert IfW-Forscher Alexander Sandkamp. Die Alliierten dürften zwar "kurzfristig ebenfalls zum Teil stark betroffen sein", langfristig könnten sie den Bruch aber wesentlich besser wegstecken.

Russische Wirtschaft ist abhängiger als andersherum

Wichtig zur Einordnung: Die Forscher berechnen nicht den kurzfristigen Schaden der derzeitigen Sanktionen. Sie nutzen vielmehr ein Modell, dass simuliert, wie sich Handelsströme langfristig anpassen, wenn internationale Lieferbeziehungen unterbrochen sind und welche Auswirkungen dies auf das Wachstum einer Volkswirtschaft hat. Konkret simulieren sie eine Verdopplung der Handelsbarrieren, die schon vor dem Ukraine-Krieg bestanden. Die aktuell beschlossenen Sanktionspakete sind dagegen nicht in der Rechnung berücksichtigt.

Dass die russische Wirtschaft bei einem Handelskrieg wesentlich größeren Schaden nehmen würde, liegt den Forschern zufolge daran, dass Europa bei Im- und Exporten für Russland wesentlich wichtiger ist als umgekehrt. So sei die EU im Jahr 2020 für 37,3 Prozent des russischen Außenhandels verantwortlich gewesen. Umgekehrt waren es nur 4,8 Prozent.

Politisches Wirkungspotenzial

Nachhaltige Einfuhrstopps der Europäer würden Russland daher hart treffen und könnten zumindest auf längere Sicht auch die Politik des Kreml beeinflussen. "Sanktionen zeigen kurzfristig meist wirtschaftliche, aber keine politische Wirkung. Halten sie lange an und sind umfassend, kann sich ihr politisches Wirkungspotenzial vergrößern", sagt WIFO-Direktor Gabriel Felbermayer, der auch im wissenschaftlichen Beirat von Robert Habecks Wirtschafts- und Energieministerium sitzt. "Die Simulationsergebnisse geben einen Eindruck, was langfristig für beide Seiten auf dem Spiel steht: Nach einer Anpassungsphase im Welthandel wird Russland deutlich geschwächt dastehen, der Schaden für die Alliierten ist dagegen überschaubar."

Die Berechnungen zeigen auch, welche Länder im Einzelnen wie stark betroffen wären. Am teuersten käme der Bruch der Handelsbeziehungen mit Russland demnach die baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland zu stehen, die mit minus 2 bis 2,5 Prozent des jährlichen BIPs rechnen müssen. Diese sind wegen der geografischen Nachbarschaft allerdings auch sicherheitspolitisch besonders bedroht. Deutschland kosten die Handelsbeschränkungen mit Russland der Simulation zufolge jährlich 0,4 Prozent an Wirtschaftsleistung. Die USA sind so gut wie gar nicht betroffen.

China hingegen könnte die Lücke füllen und künftig stärker mit Russland Handel treiben. Derzeit gehen knapp 14,6 Prozent der chinesischen Exporte nach Russland, der Import aus Russland macht für China lediglich 2,8 Prozent aus. Selbst wenn Russland nun vermehrt nach China exportiert, halten sich die Auswirkungen den Modellrechnungen zufolge in Grenzen. Die Ökonomen halten fest, wirtschaftlich sei China nicht der große Krisengewinner.