Der Westen muss eine schwierige Balance halten. Einerseits ist China der weltgrößte Einkäufer von Maschinen und Anlagen zur Halbleiterproduktion, und damit auch für europäische Lieferanten ein wichtiger Kunde. Andererseits versuchen die westlichen Länder, den Export der fortgeschrittensten Technologien zur Fertigung zu bremsen und die Nutzung der modernsten Produkte – Stichwort KI-Chips – zu reglementieren.

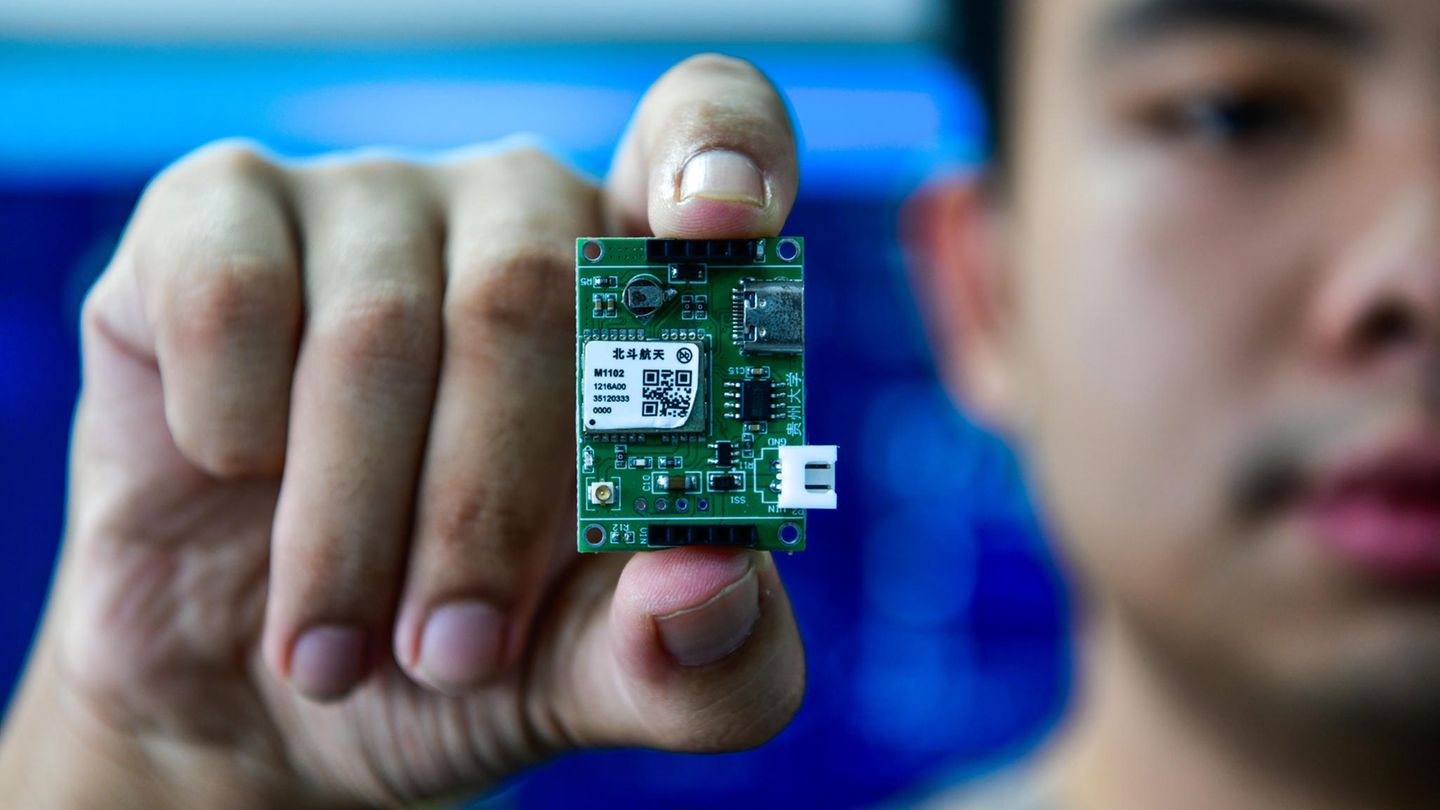

Aber funktioniert das auch? "Mit großem Ressourceneinsatz hat die chinesische Halbleiterindustrie deutliche Fortschritte gemacht", sagt Peter Fintl, China-Experte und Leiter Technology & Innovation beim Beratungsunternehmen Capgemini Engineering, im Gespräch mit dem stern. Tatsächlich hat Peking seine Entwicklungs- und Innovationsanstrengungen sogar noch verstärkt. Mehr als 100 Milliarden Euro investiert China in die Entwicklung eines eigenständigen Halbleiter-Industriekomplexes. Dabei geht es nicht primär um "Super-Chips", die im Fokus der Medien stehen, sondern auch um den Markt der sogenannten "Mature nodes", reife Fertigungstechnologien etwa für industrielle Halbleiter – also die gängige Standard-Ware. Sie steht nicht im Fokus des Interesses, macht aber einen Großteil des Marktes aus.

Massives Investment in Halbleiterproduktion

Für den Westen ist bemerkenswert, dass Peking eine nahezu komplette Wertschöpfungskette im eigenen Land aufbaut. Die Förderung von Rohstoffen, ihre Aufbereitung, die notwendige Chemie, Produktionsanlagen, fortschrittliche Maschinen für die Belichtung der Wafer. Um diese Kette aufzubauen, kauft Peking ein – in einem Maße wie noch nie zuvor. "Den immensen Bedarf deckt man am Weltmarkt. Bis August 2024 hat China Maschinen und Anlagen für 26 Milliarden Dollar eingekauft. Zum Zeitpunkt August 2024 ein Höchststand", erklärt Fintl.

Der massive Ausbau ist im Einklang mit der chinesischen Industriepolitik. Im Bereich der Halbleiter möchte das Land wie auch in anderen Bereichen eine führende Technologieposition einnehmen. "Man verfolgt dabei in gewissem Maße das bewährte Rezept – Technologie aufbauen, Produktionskapazität schaffen und dank Skaleneffekten und günstigen Preisen Märkte gewinnen. Andererseits möchte man die Halbleiterindustrie resilienter machen", sagt der China-Experte. Denn nicht nur der Westen will unabhängiger von China werden, umgekehrt gilt das auch.

Peking will die Standards definieren

"Die Verschiebung europäischer Marktmacht hin zu östlichen Spielern lässt sich an verschiedenen Maßstäben beobachten", erläutert Fintl. "Standards und Normen waren und sind ein mächtiges Werkzeug, um eigene technologische Ideen durchzusetzen. Man denke an den Erfolg der deutschen Industrienorm, ein Motor der heimischen Wirtschaft und ein Teil der Basis für den weltweiten Exporterfolg deutscher Technologien. Diese Erfolgsgeschichte versucht man nun auch andernorts zu wiederholen." Im Halbleiterbereich etwa für den gesamten Datenaustausch, vom Ingenieur in der Designabteilung bis zur Fertigung, setze China jetzt auf eigene Vorgaben.

So führt Peking für alle kritischen Maschinen und Halbleiterfertigungsanlagen eine verpflichtende, offengelegte Fernwartungsschnittstelle ein. "Damit möchte man ein besseres Bild der Fertigungssituation erhalten." Wer weiter Maschinen in der Volksrepublik China verkaufen will, der muss eben eine entsprechende Schnittstelle einbauen – nach chinesischen Spezifikationen.

Chip-Kapazitäten für den Massenmarkt

Schon heute ist China bei vielen Halbleiterklassen weltweit durchaus konkurrenzfähig. Im Bereich von 16 bis 12 Nanometern kann das Land bereits selbst fertigen – wichtig für mobile und automobile Anwendungen, Telekommunikation und Consumer Electronics. Das kann der Chip sein, der ein Waschprogramm steuert oder der Controller, der ein Touch-Interface auswertet.

"Bestehende Anlagen sind durchaus geeignet, kleinere Strukturbreiten als ursprünglich geplant zu fertigen", sagt Fintl. "Ermöglicht wird dies durch eine Optimierung bestehender Anlagen, etwa trickreiche Mehrfachbelichtung der Wafer sowie der Inkaufnahme hoher Ausschussraten – also einer geringeren Ausbeute."

Der letzte Huawei-Handy Chip steht nicht wesentlich hinter entsprechenden Produkten internationaler Anbieter zurück. Huawei hat gerade das Mate XT Ultimate vorgestellt, das weltweit erste Smartphone mit dreifach faltbarem Design – der stolze Preis beginnt bei umgerechnet 2500 Euro.

Produktion eigener KI-Chips

Ein besonderes Feld sind die KI-Chips. Der US-Konzern Nvidia darf seine leistungsfähigsten Chips nicht mehr nach China exportieren. Um die US-Beschränkungen einzuhalten, hat Nvidia eigens Mikroprozessoren für den chinesischen Markt entwickelt – mit gedrosselter Leistung. Das Ergebnis: Huawei produziert inzwischen auch eigene KI-Chips. "Aktuelle chinesische Chipreihen sorgen in der Branche durchaus für Beachtung und zeigen, dass das Thema KI-Chips in China nachhaltig verfolgt wird und gemeistert werden kann", erklärt Fintl. "Heute zielt man vorrangig auf den einheimischen Bedarf, aus technischer Sicht spricht aber nichts gegen einen zukünftigen Export."

Huawei hat die Einführung des KI-Chips Ascend 910C für Ende Oktober angekündigt. Er soll mit Nvidias H100-Chip vergleichbar sein, der seit vergangenem Jahr nicht mehr direkt nach China geliefert wird. Ob Huawei auf einen Schlag mit Nvidia gleichziehen kann, wird von Experten bezweifelt. Vermutlich wird es in der ersten Generation Kinderkrankheiten geben. Aber die sind lösbar, so Fintl. "Die Einführung neuer Technologien und Produkte ist immer mit einem Lernprozess verbunden. Man kann aber davon ausgehen, dass vereinzelte Probleme in weiteren Iterationen der Chips – auch Steppings genannt – gelöst werden können."

Die Exportbeschränkungen des Westens und der Aufbau einer autonomen Chipfertigung führen dazu, dass der chinesische Markt verloren geht. Allein der KI-Chip Ascend 910C soll im Jahr ein Volumen von fast zwei Milliarden Euro erreichen.

Auch China kennt Probleme

Das chinesische Modell hat allerdings auch grundsätzliche Probleme, vor allem, was das Wirtschaftswachstum betrifft. "Unternehmergeist war ein wesentlicher Faktor des chinesischen Aufstiegs seit dem Beginn der wirtschaftlichen Reformen der 80er-Jahre", so Fintls Einschätzung. Es werde spannend zu sehen, wie sich dieser Erfolgsfaktor in Zukunft entwickelt.

Dazu herrscht eine mörderische Konkurrenz. Überkapazität auch im eigenen Land führt zu sinkenden Preisen, etwa in der Mobilitätsindustrie. Sie wächst und wächst, aber nur wenige Firmen verdienen nachhaltig Geld. Viele Ökonomen sagen, dass das chinesische Modell langfristig nicht funktionieren kann. Die enormen Staatsausgaben, die überschuldeten Firmen – es fehle die Konsolidierung. Peter Fintl betont: "Europa darf sich nicht darauf ausruhen, auf lange Sicht vielleicht recht zu behalten. Gefragt sind industriepolitische Initiativen und Rahmenbedingungen, die hiesige Unternehmen jetzt konkurrenzfähig halten."