Wie die Blamage mit den Hitler-"Tagebüchern" zustande kam

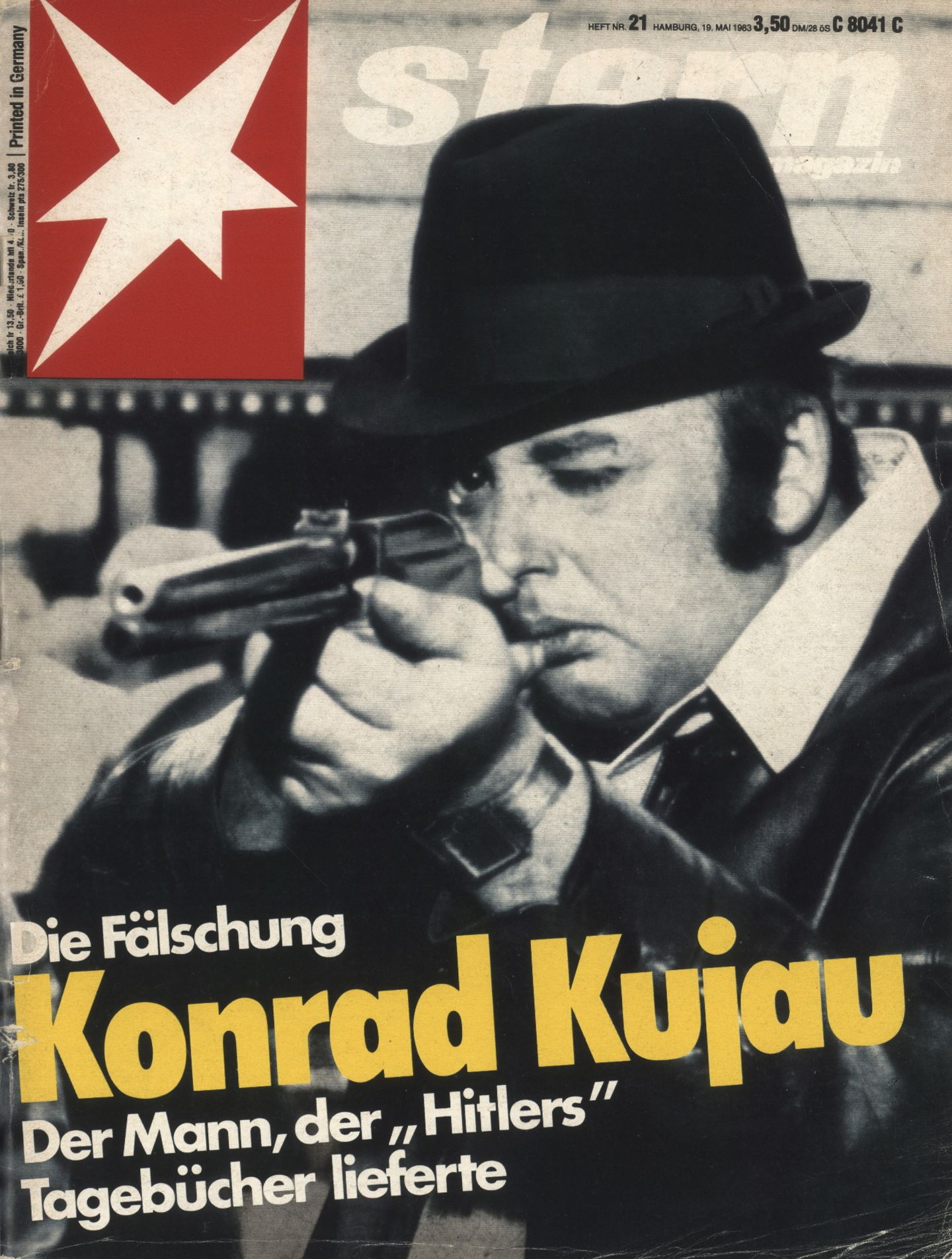

Vor drei Wochen machte der STERN in aller Welt Schlagzeilen: "Hitlers Tagebücher entdeckt". Doch der größte Scoop wurde zur gigantischen Pleite. Eine Stuttgarter Halbweltgröße, der Militaria-Händler Konrad Kujau, lieferte gefälschte Tagebücher und kassierte dafür Millionen.

Donnerstag, 5. Mai. Elf Uhr New Yorker Zeit. Im STERN-Büro in Manhattan laufen zwei übernächtigte Männer nervös auf und ab. Der eine, STERN-Chefredakteur Peter Koch, 44, kippt einen Becher Kaffee nach dem anderen in sich hinein. Der andere, Foto-Chef Frank Müller-May, 43, raucht Kette. Ihre Augen hängen an der geschlossenen Tür des New Yorker STERN-Korrespondenten Walter Unger. Hinter dieser Tür arbeitet an diesem Tag nicht Walter Unger, sondern ein Mann namens Kenneth Rendell.

Rendell gehört zu den fünf größten Schriften- und Dokumentenhändlern der Welt. Um in diesem Geschäft zu bestehen, muß er in der Beurteilung von echten und falschen Handschriften absolut sicher sein.

Rendell tut das, was die Verlags- und Redaktionsoberen zwei Jahre lang aus übertriebenem Geheimhaltungsstreben und aus Angst um die Exklusivität ihres "Superscoops" versäumt hatten. Er überprüft zwei komplette Bände der Hitler-Tagebücher, den ersten aus dem Jahr 1932 und den letzten aus dem Jahr 1945.

Rendell hatte seine Untersuchung bereits tags zuvor begonnen. Als er in der Nacht auf Donnerstag seine Arbeit unterbrach, um ein paar Stunden zu schlafen, hatte er sich mit den Worten verabschiedet: "Es sieht nicht gut aus, Mr. Koch."

Gegen zwölf Uhr mittags bittet Rendell die beiden STERN-Männer zu sich ins Zimmer. Der Fußboden ist bedeckt mit Fotokopien, auf denen häufig wiederkehrende Wörter wie "und", "in" oder "auf" in Kolonnen untereinander stehen, ebenso sämtliche Unterschriften Adolf Hitlers sowie die am häufigsten gebrauchten Großbuchstaben, jeweils getrennt für den Band von 1932 und für den von 1945. Dazu hat Rendell die gleichen Wort-, Buchstaben- und Unterschriften-Kolonnen aus zweifelsfrei echten Hitler-Schriften angeordnet, auch wieder getrennt aus den Jahren um 1932 und aus den letzten Jahren vor 1945.

Rendell nimmt die Kolonne Hitler-Unterschriften aus dem Tagebuch-Band des Jahres 1932 und eine Kolonne zweifelsfrei echter Hitler-Unterschriften aus dem gleichen Zeitraum und legt sie unter sein Spezialmikroskop, das die Schrift auf das 80fache vergrößert. Dann fordert er Peter Koch auf, das "f" aus den Unterschriften des echten Adolfs mit dem "f" aus den Unterschriften des Tagebuch-Adolfs zu vergleichen.

Augen- und Ohrenzeuge Frank Müller-May: "Schon nach kurzem Hinschauen wurde Peter Koch weiß wie die Farbe an der Wand." Mit wenigen weiteren Vergleichen schafft Rendell Gewißheit: Es steht absolut und zweifelsfrei fest, was die Verantwortlichen bei Gruner + Jahr und beim STERN seit mehr als zwei Jahren hätten wissen können: Hitlers Tagebücher sind eine Fälschung.

Als Rendell seine Ausführungen beendet, sagt Peter Koch: "Das war's dann wohl." Er greift zum Telefon und läßt sich mit G+J-Chef Gerd Schulte-Hillen verbinden.

Der "größte journalistische Scoop der Nachkriegszeit" war noch größer geraten, als die wenigen Eingeweihten es sich in ihren kühnen Träumen erhofft hatten. Es war die größte journalistische Fehlleistung aller Zeiten. Die Verantwortlichen hatten es bei ihrer aufdringlichen Präsentation der Heidemann-Ente richtig vorhergesagt: eine Sensation a la Watergate. Leider ein Watergate für den STERN.

Der Koch-Anruf erreichte Schulte-Hillen im Hamburger Verlagshaus gegen 19 Uhr deutscher Zeit. Früh genug also, um als erster die "Falschmeldung" über die Presseagenturen zu jagen. Früh genug, um diese gigantische Pleite selber und als erster aufzudecken. An diesem Donnerstag war gerade der STERN mit der zweiten Folge über die Hitler-Tagebücher an die Kioske ausgeliefert worden: "Der Fall Heß".

Doch für Schulte-Hillen konnte nicht seine was nicht sein durfte. Es wollte ihm einfach nicht in den Kopf, daß er und sein Amtsvorgänger Dr. Manfred Fischer, der mit dem Ankauf der Tagebücher begonnen hatte, 10,84 Millionen Mark, in Ziffern: 10 840.000 (plus Gehälter für Geheim-Redakteure, plus beachtliche Summen für Reisekosten plus Honorare für etliche Papier-, Schrift- und sonstige Gutachten), für einen gigantischen Schwindel ausgegeben hatten. Gleichwohl forderte Schulte-Hillen Koch auf: "Bringen Sie Rendell so schnell wie möglich nach Hamburg, damit er alle Bände prüfen kann." Doch für Koch war das Rennen gelaufen.

In der Redaktionskonferenz des STERN am folgenden Freitagmorgen bedrängten die ahnungslosen Redakteure den daheimgebliebenen Chefredakteur Felix Schmidt mit Fragen nach der Echtheit und mit Vorwürfen über den Stil der Veröffentlichung. Schmidt, seit der ersten Hitler-Folge vom 25. April ( "Hitlers Tagebücher entdeckt") von Stil- und Echtheits-Diskussionen in der gesamten Redaktion genervt, verkündete noch an diesem Morgen: "Ich will jetzt nichts mehr hören. Die Echtheit der Tagebücher ist heute morgen gewisser denn je."

Zu diesem Zeitpunkt wurde im Bundeskriminalamt, im Koblenzer Bundesarchiv und in der Bundesanstalt für Materialprüfung bereits gefeixt. Chemiker und Historiker hatten die Hitler-Tagebücher ebenso eindeutig als die teuerste Altpapier-Sammlung der Welt erkannt wie Schriftexperte Rendell im fernen New York.

Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann bekam die Nachricht in den Bundestag gebracht, wo gerade über Kohls Regierungserklärung debattiert wurde. Auf der Regierungsbank pflanzte sich schadenfrohes Kichern von Mann zu Mann fort. Minuten später war das Gröwaz (größtes Windei aller Zeiten) über den Gröfaz (größter Feldherr aller Zeiten) öffentlich. Auf der ganzen Welt brach Gelächter aus. Und beim STERN das Chaos.

*

Henri Nannen hat die Redakteure, die jetzt diesen peinlichen Bericht schreiben müssen, gebeten (nicht: befohlen), zu berücksichtigen, wie raffiniert die in den Skandal Verstrickten getäuscht worden seien. Wir, die Schreiber dieses Berichts, die wir—wie 95 Prozent unserer Redaktionskollegen — mit der Hitler-Geschichte nichts zu tun haben, kommen trotz unserer Empörung über das Vorgefallene der Bitte Henri Nannens nach. Dabei können wir die Entlastungsversuche der in den Skandal Verstrickten nicht berücksichtigen, denn wir konnten, weil eine Katastrophe die nächste jagte, noch nicht mit allen sprechen.

Wir können aber das aufschreiben, was Kenneth Rendell, dessen Objektivität außer Zweifel steht, am Donnerstag vorletzter Woche in New York dem am Boden zerstörten Chefredakteur Peter Koch gesagt hat: "Sie haben als Laien das Beste gemacht, was Sie tun konnten. Sie haben die besten Schriftsachverständigen und Historiker hinzugezogen. Aber sie haben einen Fehler gemacht, den viele Leute machen. Ein Schriftenhändler ist nie zufrieden mit dem, was man ihm zum Vergleich vorlegt. Er prüft Dokumente immer auch an dem Schriftmaterial, das in seinem eigenen Besitz ist."

Mehr können wir zur Entlastung derer, die den STERN so schwer beschädigt haben, nach unserem derzeitigen Kenntnisstand nicht sagen.

Henri Nannen hat im STERN der vergangenen Woche versprochen, der Skandal würde restlos aufgeklärt. Wir können — zumindest in diesem Heft — sein Versprechen an die STERN-Leser nicht voll erfüllen. Eine solche Aufklärung ist — der Wahrheit die Ehre — bei der augenblicklichen Verfassung der STERN-Redaktion nicht möglich. Wir müssen uns auf die Schilderung des Kriminalfalles der Fälschung beschränken, solange nicht alle Fakten—auch und gerade die Vorgänge in Verlag und Redaktion — lückenlos geklärt sind.

Der größte Presse-Skandal in der Geschichte reduziert sich. soweit es Fälschung und Betrug angeht, immer mehr auf eine Kriminalgroteske.

Der STERN ist im Besitz einer Visitenkarte des Militaria-Händlers Konrad Kujau alias Fischer, die er einem Stuttgarter Gastronomen in einem Briefumschlag überbringen ließ. Auf der Rückseite steht folgender handschriftlicher Text: "Da der Brief mit Scheck wieder zurückgekommen ist. bitte ich Sie, diesen im ... abzugehen. Beste Grüße. Dr. Kujau."

Diese Karte hat der STERN dem Schriftsachverständigen Professor Lothar Michel von der Universität Mannheim mit dem Auftrag übergeben, sie mit der Handschrift des Fälschers der Hitler-Tagebücher zu vergleichen. Michel in seinem Gutachten: "Nach einem internen Vergleich sind Anhaltspunkte dafür gegeben. daß beide Vergleichsschriften - trotz der offenkundigen und vordergründigen Unterschiede - tatsächlich von ein und demselben Schrifturheber herrühren." Der Gutachter fand etwa "Gemeinsamkeiten in der Strichbeschaffenheit und Druckgebung - in den Hitler-Kladden und auf der Visitenkarte. Außerdem seien beide Schriften "durch eine geringere Verbundenheit gekennzeichnet (häufigeres Absetzen innerhalb eines Wortes), während Hitler den Bewegungsfluß seiner Schrift seltener unterbrach". Oder: "Besonders charakteristisch ist auch die Bewegungsführung im kleinen h: Es weist im Abstrich (Rücken) eine kleine Verkrümmung nach rechts auf.- Noch verbindlichere Aussagen. so Professor Michel. seien möglich, wenn noch mehr Vergleichsmaterial vorläge.

Das ist inzwischen der Fall. Am vergangenen Samstag hat die Kriminalpolizei in Kujaus nobel ausgestattetem Reihenhaus in Bietigheim-Bissingen und in seinem Militaria-Geschäft an der Stuttgarter Schreiberstraße 22 säckeweise Material beschlagnahmt, darunter zahlreiche Briefe und handschriftliche Notizen Kujaus.

Die große Entdeckergeschichte, wie er an die falschen Hitlerkladden kam, hörte sich hei unserem Ex-Kollegen Gerd Heidemann so an: Bei dem Waiblinger Unternehmer und ehemaligen SS-Mann Fritz Stiefel sieht er zum erstenmal ein handgeschriebenes Buch, das angeblich von Hitler stammt. Lieferant sei, so Gerd Heidemann, ein gewisser Herr Fischer aus Stuttgart oder Umgebung gewesen.

Daraufhin wälzen Heidemann und der Ressortleiter Zeitgeschichte, Dr. Thomas Walde, sämtliche Telefonbücher aus der Region Stuttgart. Den Fischer, den sie suchen, finden sie nicht.

Nach längerem Drängen habe er schließlich, so Heidemann, die begehrte Fischer-Telefonnummer von Stiefel bekommen. Unter der angegebenen Telefonnummer meldet sich eine Edith Lieblang — die Lebensgefährtin des Mannes, der sich Konrad Fischer nennt, aber in Wahrheit Konrad Kujau ist.

Heidemann fährt sofort zu ihm. Der angebliche Herr Fischer erzählt ihm, daß er aus der DDR Tagebücher von Hitler herbeischaffen könne. Helfen würden ihm dabei sein Schwager Günter Krebs, Museumsdirektor aus dem sächsischen Städtchen Löbau, und sein Bruder Heinz Fischer, Generalmajor der Nationalen Volksarmee in der Kreisstadt Köthen/Anhalt. Sein (Fischers) Schwager habe über eine Kleinanzeige, in der er Pickelhauben und Reservistenkrüge zum Kauf suchte, einen alten Bauern in der Nähe von Börnersdorf kennengelernt. Der greise Landmann soll behauptet haben, im Ersten Weltkrieg Hitlers Kamerad gewesen zu sein. Und falls man ihm zusichere, die Kosten für sein Begräbnis zu übernehmen, wolle er die Namen der Bauern nennen, die am 21. April 1945 das Wrack eines abgestürzten Flugzeuges aus dem Führerhauptquartier geplündert hätten.

Dieses Angebot, so Fischer (West) laut Heidemann, sei dem Museumsdirektor Krebs eine Nummer zu groß erschienen. Deshalb habe er sich an seinen Schwager, den Generalmajor aus Köthen, gewandt. Prompt marschiert Fischer (Ost) zu dem Bäuerlein, verspricht die Übernahme der Begräbniskosten, bekommt die Adressen und kauft — immer laut Heidemann — kistenweise Hitler-Schätze auf: die _Blutfahne" der NSDAP, die Originalpartitur von Wagners "Meistersingern", Zeichnungen und Gemälde von Führers Hand — und als sensationellsten Fund Hitlers Tagebücher: 27 Bände.

Zurück in Köthen, versteckt der Generalmajor seine Beute nicht etwa heimlich allein im eigenen Keller, sondern verteilt sie auf drei weitere hochrangige Volksarmee-Kameraden. Kurz danach stirbt das Bäuerchen von Börnersdorf, und der Generalmajor hält Wort, bringt ihn ordentlich unter die Erde.

Heidemann ist elektrisiert. Denn er hat die Geschichte des Flugzeugabsturzes vom 21. April 1945 bereits an Ort und Stelle ausrecherchiert. Fischer (West) erklärt sich sogar bereit, zwei oder drei Bände über die Grenze zu schaffen und sie Heidemann zum Stückpreis von 80.000 Mark zu überlassen. Drei Wochen später ist der große Augenblick gekommen. Am 27. Januar 1981 reist der STERN-Reporter, vom damaligen Gruner + Jahr-Vorstandsvorsitzenden Dr. Manfred Fischer mit 200.000 Mark Barem ausgestattet, zur Aspergstraße 20 in Stuttgart, wo Fischer (West) damals eine armselige Militaria-Handlung betrieb. Die ersten echten Scheine und die ersten falschen Bücher wechseln die Besitzer.

Heidemann, so Heidemann, muß hoch und heilig das Versprechen abgeben, den Namen von Fischer (West) nicht preiszugehen, weil sonst das Leben von Fischer (Ost) gefährdet wäre. Außerdem muß er zusichern, diese erste Tagebuchlieferung nicht amtlich auf Echtheit untersuchen zu lassen, weil auch dadurch das Leben seines Bruders, des Genossen Generalmajor, gefährdet werde.

Am 25. Februar 1981, einen Monat nach der ersten Lieferung, wird Heidemann vom Verlag Gruner + Jahr mit 480.000 Mark ausgestattet. Diesmal, so sagt der Reporter, hole er die Tagebücher direkt aus der DDR.

Die Verabredung für die konspirative Übergabe auf der alten Transit-Strecke zwischen Lauenburg und Berlin (inzwischen durch die neue Autobahn Hamburg-Berlin ersetzt) hat Fischer (West) getroffen. Es wird. folgt man Heidemann, eine Transit-Reise besonderer Art: Kurz hinter dem Grenzübergang Lauenburg gibt es eine scharfe Linkskurve. Dort wartet ein DDR-Auto, Typ unbekannt, Farbe unbekannt. Kennzeichen unbekannt, Fahrer unbekannt.

An diesem Personenwagen soll Heidemann mit seinem blauen Dienst-Mercedes vorbeifahren. Das Auto wird ihn dann überholen. Die Scheibe auf der Beifahrerseite wird heruntergekurbelt sein. Durch das offene Fenster soll Heidemann das Paket mit den 480.000 Mark in das überholende DDR-Auto werfen. Nun soll Heidemann das Fenster auf seiner Beifahrerseite herunterkurbeln, Gas geben und seinerseits den DDR-Wagen überholen. Dabei wird ihm das Paket mit den Tagebüchern ins Auto fliegen.

So ist es dann, immer laut Heidemann, auch geschehen und hat sich noch zweimal wiederholt. Am 25. März 1981 fliegen 340.000 Mark von Auto zu Auto, und am 1. Juni 1981 folgen 255 000 Mark ebenfalls auf dem Luftwege.

Am Freitag vorletzter Woche, als die Tagebücher als Fälschung entlarvt waren und Heidemann in der STERN-Redaktion von entsetzten Kollegen gefragt wurde, oh er sich nicht wenigstens an das Kennzeichen des DDR-Autos erinnern könne, antwortete er: "Nur an die Anfangsbuchstaben — BT wie B. Traven." Mit dieser Geschichte über den geheimnisumwitterten Autor hatte Heidemann 1967 im STERN Furore gemacht.

Und so geht Heidemanns Geschichte weiter: Weil ihm die Transitreisen mit den fliegenden Geldpaketen denn doch zu gefährlich geworden seien, habe er von seinem Kontaktmann Fischer (West) verlangt, die Tagebücher ab sofort wieder im Westen auszuliefern.

Fischer (West) wußte Rat. Von nun an kamen, so Heidemann, die Tagebücher, verborgen in Lastwagen der DDR-Spedition "VEB Deutrans", in den Westen. Sie kamen aber nicht mit irgendwelchen Deutrans-Lastern, sondern nur mit solchen, die Klaviere transportierten. Und waren dann stets im hintersten Instrument versteckt. Generalmajor Fischer (Ost) und seine einflußreichen Freunde machten es möglich.

Sicher und mit schöner Regelmäßigkeit landeten sie dann bei Fischer (West).

Inzwischen hatte sich auch herausgestellt, daß Adolf Hitler nicht nur 27, sondern 69 Tagebuchhände gefüllt — und von Band zu Band fleißiger geschrieben hatte. Damit stieg natürlich auch der Preis von ursprünglich 80.000 auf 200.000 Mark pro Band.

Immer wieder mußte Heidemann mit dicken Geldbeträgen nach Stuttgart fahren. Mal steckten die Bündel in seinem schwarzen Flugkoffer, mal in einer Plastiktüte des Kaufhauses Hertie. Ein paar Beispiele aus dem Auszug des handgeschriebenen Verlags-Sonderkontos 0960:

- 8. September 1981: 600.000 Mark.

- 26. Januar 1982: 200.000 Mark.

- 2. Juni 1982: 400.000 Mark.

- 14. Juli 1982: 900.000 Mark.

Die letzte Geldlieferung erfolgt am 29. April dieses Jahres, vier Tage nachdem der STERN mit dem Abdruck der Hitler-Tagebücher begonnen hatte. Unter dem Strich standen schließlich 9 340.000 Mark.

Nachdem die Hitler-Tagebücher als Fälschung entlarvt worden waren, wurde endlich so recherchiert, wie es sonst beim STERN üblich ist. Redakteur Rudolf Müller benötigte knapp eine Stunde, um herauszubekommen, was dem Kollegen Heidemann drei Jahre lang verborgen geblieben war. Konrad Fischer hieß in Wahrheit Konrad Kujau. Das erfuhr Müller von der Postbotin in Bietigheim-Bissingen. wo Kujau und seine Lebensgefährtin Edith Lieblang sich nach den ersten Zahlungen vom STERN in der Straße Im Friederikele 10 für 600.000 Mark ein nobles Reihenhaus gekauft hatten. In ‚Fischers' Stuttgarter Militaria-Laden, der inzwischen von der ärmlichen Aspergstraße 20 in die Schreiberstraße 22 umgezogen war, fand Müller im Hausflur auf dem Reinigungsplan auch den Namen Kujau, mit einem Doktor-Titel geschmückt.

Unmittelbar nach Müllers Erkenntnis startete STERN-Fotograf Harald Schmitt von Ost-Berlin in Richtung Löbau und Köthen. Nach vier Stunden Fahrt und zwei Stunden Recherchieren brachte Schmitt ans Licht, daß die Geschichte von dem Bruder in Köthen und dem Schwager in Löbau eine klassische Radio-Eriwan-Geschichte ist — im Prinzip ja. aber ...

Bruder Heinz lebt tatsächlich in Köthen. Er heißt natürlich nicht Fischer, sondern Kujau. Er ist zwar kein Generalmajor, aber immerhin Hilfspolizist bei der Bahnpolizei. Im Hauptberuf ist er Gepäckträger bei der Deutschen Reichsbahn im Bahnhof Käthen und wohnt am Bahnhofsplatz 11.

Auch der Schwager in Löbau, der Museumsdirektor, existiert. Er heißt sogar tatsächlich Günter Krebs. Nur ist er nicht Direktor des örtlichen Museums. sondern war dort früher mal Hausmeister. Heute arbeitet er als Heizer in einem Krankenhaus.

Und mit den Tagebuch-Geschichten ihres 1957 in den Westen geflohenen Bruders bzw. Schwagers haben beide nichts zu tun.

Konrad Kujau, der Millionenjunge von Stuttgart, ist mit vier Geschwistern in bescheidenen Verhältnissen in Löbau aufgewachsen. Er besucht die Volksschule und lernt dann Schlosser. Der redegewandte, freundliche junge Mann wird Mitglied in der kommunistischen Jugendorganisation FDJ, bewährt sich als Agitator. Seine Geschwister sagen heute: "Konrad war immer vorneweg."

Vielleicht war es die Liebe zu allem Militärischen und die Freude an Aufmärschen. was ihn zur FDJ gezogen hatte. Er sah sich wie sein Bruder Heinz mit Begeisterung Kriegsfilme an.

1957 flüchtet er Hals über Kopf in den Westen. Er steht zu Unrecht im Verdacht. ein Mikrofon gestohlen zu haben. Konrad Kujau kommt nach Stuttgart und arbeitet an der Flaschenabfüllanlage bei "Sinalco". Seine erste Adresse ist ein Wohnheim in der Stuttgarter Sickstraße 34.

Bei seinen Mitbewohnern macht er Eindruck. Er kauft sich elegante Kleidung, sogar einen Smoking. Seinem Zimmergenossen Roderich Weber erzählt er. daß er eigentlich Zeichner und Grafiker sei. Weber glaubte das: "Der schmiß die Zeichnungen hin wie nichts." Und alle waren beeindruckt, als Konrad Kujau bereits 1957 erzählte, sein Bruder sei "ein hohes Tier bei der Volksarmee".

Anfang der sechziger Jahre lernte Kujau seine Lebensgefährtin Edith Lieblang kennen, arbeitete als Fensterputzer und nebenbei als Kellner in einer Kneipe. in der vor allem Kriminalbeamte verkehrten. Dort nannte er sich zum erstenmal "Konrad Fischer". Anfang der siebziger Jahre eröffnet Kujau zusammen mit Edith Lieblang ein Reinigungsunternehmen und beginnt in dieser Zeit auch seinen Militaria-Handel. Dieses Geschäft geht schleppend, bis er 1980 Gerd Heidemann kennenlernt — den Mann, der sein größter Kunde werden sollte.

Seit Anfang 1981, als das Geschäft konkrete Formen annahm, ging's bergauf. Aus dem ehemaligen Schlosser, Fensterputzer, Hilfskellner und Zeichner wird jetzt ein Autor. Nachbarn erzählt er, er sei jetzt schriftstellerisch tätig. Mal spricht er davon, daß er die Lebensgeschichte Adolf Hitlers schreibe, mal, daß er eine Serie für den STERN schreibe. Edith Lieblang klagt vor Freunden: "Conny arbeitet Tag und Nacht für den STERN. Er ist schon ganz kaputt." Sogar eine Weltreise hätten sie im Frühjahr dieses Jahres abblasen müssen, beschwert sich Edith, weil Conny so viel zu schreiben habe.

Wer so viel arbeitet, braucht Entspannung. Die fand Konrad Kujau in den Bars der Stuttgarter Altstadt. Seine Stammlokale waren die "Sissy-Bar", das "Pigalle", die "Bier-Bar", die "Melodie" und das _Corso". Wenn Conny auftauchte, mußten sich alle Damen um ihn herum aufstellen, und er pickte sich eine heraus. Für die Stehengebliebenen ließ er Sekt auffahren (an einem Abend 70 Flaschen Fürst Metternich). Mit der Auserwählten zog er sich unterdessen in sein elegant und teuer eingerichtetes Büro in der Schreiberstraße 22 zurück, in seinen, wie er es nannte, "Gefechtsstand". Zwischen Vitrinen mit Pickelhauben. Orden und Nahkampfspangen kam "Dr." Kujau (er ist wegen unberechtigter Titelführung vorbestraft) auf einer weißen Ledercouch zur Sache. Häufig zog er auch in einer alten SS-Uniform durch die Kneipen. Dann ließ er sich mit "General" oder "Sturmbannführer" anreden, Abraham Kupferberg, Wirt vom "Pigal- le", mußte sich häufig als "Judensau" oder "Drecksjude" beschimpfen lassen. Trotzdem dürfte er seinem Stammkunden "General Kujau", der am vergangenen Samstag verhaftet wurde, nachtrauern: Zechen von 15 000 Mark waren keine Seltenheit. Und wenn er nicht genug Geld dabei hatte, unterschrieb er Schuldscheine. Die löste er dann am nächsten Tag in seinem "Gefechtsstand" ein, indem er aus einer Plastiktüte bündelweise Fünfhunderter und Tausender zog, die ihm der Mann vom STERN alle vier bis sechs Wochen brachte, In den vergangenen zwei Jahren, schätzen die Barbesitzer und Kneipiers der Altstadt, hat der "General" zwischen 1.5 und zwei Millionen Mark verjubelt.

Nach der Festnahme ließ Kujau über seine Anwälte eine Presseerklärung abgeben. Er habe die Tagebücher nicht gefälscht und sei immer von deren Echtheit überzeugt gewesen. Insbesondere habe er von Gerd Heidemann nicht 9,34 Millionen Mark. sondern nur 2,5 Millionen Mark bekommen.

Als die STERN-Redaktion nach der Aufdeckung der Fälschung mit ihren Recherchen begann. hatte auch sie den Verdacht, der Kollege Heidemann habe sich mit Barem selbst bedient. Vom geplanten Kauf einer 1.3 Millionen Mark teuren Villa an der feinen Hamburger Elbchaussee war die Rede und von 800.000 Mark teuren Renovierungsarbeiten auf seiner Göring-Yacht "Carin II". Erst aus der "Bild"-Zeitung erfuhren die STERN-Rechercheure, daß der Vorstand von Gruner + Jahr Heidemann für die Beschaffung der Bände 1.5 Millionen Mark gezahlt hatte. Da konnten sie ihre Nachforschungen in diese Richtung vorerst einstellen.

Die 1.5 Millionen wollte Gruner + Jahr freilich nicht verschenken. Da Heidemann, so sagt er. sich im Rahmen seiner Tagebuch-Beschaffungsaktion als Strohmann eines Schweizer Fabrikanten tarnen und deswegen alle möglichen anderen Nazi-Stücke aufkaufen mußte, wurden ihm die ursprünglich als zinsloses Darlehen gezahlten 1,5 Millionen erlassen. Im Gegenzug mußte er sich in einem der zwischen ihm und dem Verlag geschlossenen Verträge verpflichten. diese Stücke nach Abschluß der geheimen Kommandosache "Hitler-Tagebücher" wieder zu verkaufen und den Erlös an den Verlag zurückzuzahlen.

Die geheime Kommandosache ist nunmehr beendet. Heidemann kann mit dem Verkauf seiner zur Tarnung gekauften Stücke beginnen. Oh er dafür noch einmal einen Dummen finden wird, darf bezweifelt werden.

Dies ist der Stand von Sonntag, dem 15. Mai 1983, 14.00 Uhr. Fortsetzung soll folgen.

–––