Vor ein paar Tagen traf ich in meiner Heimatstadt Nürnberg zufällig Gabi, beziehungsweise sie sprach mich an und erklärte mir, dass wir uns ja noch von der "Blindi" kennen würden. Blindi war in den 1980ern die verballhornte Abkürzung für die damalige Blindenanstalt Nürnberg (heute: Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte). Zu dieser Schule mit Internat für Blinde und Sehbehinderte gehört eine Frühfördereinrichtung für kleine Kinder. Und dort absolvierte ich vor fast 40 Jahren meinen Zivildienst.

Jetzt, da wieder über eine Wehrpflicht und ein verpflichtendes ziviles Jahr für junge Menschen in Deutschland diskutiert wird, habe ich noch einmal überlegt, was mir diese Zeit bedeutete und ob sie wirklich mehr Pflicht als Freude war.

Zivildienst: Ratlos nach dem Abitur

Um ehrlich zu sein, war ich damals mit 19 Jahren noch ziemlich orientierungslos. Nach 13 Jahren Schule und dem Abitur in der Tasche war ich zwar einerseits froh, dass es nun endlich losgehen sollte mit dem wirklichen Leben. Aber was sollte ich studieren? Oder sollte ich doch lieber eine Lehre machen? Es gab zu viel Auswahl, und ich hatte zu wenig Plan. So war ich eher beunruhigt darüber, dass ich mein Schicksal nun selbst in die Hände nehmen musste, statt mich wie gewohnt immer auf das nächste Jahr Unterricht einzustellen.

Fest stand, dass ich nicht zur Bundeswehr wollte. Mit einer Waffe auf Menschen zu schießen, war mir eine vollkommen zuwiderlaufende Vorstellung. Die einzigen Alternativen zu 15 Monaten Bund waren damals, als tauglich gemusterter junger Mann, zehn Jahre (Wochenend-) Dienst beim Technischen Hilfswerk oder 20 Monate Zivildienst. Dafür musste man damals zum Glück keine sogenannte mündliche Gewissensprüfung mehr ablegen wie noch die Jahrgänge vor mir, zu denen auch mein älterer Bruder gehörte. Es genügte vielmehr eine schriftliche Begründung, warum ich den Dienst an der Waffe mit meinem Gewissen nicht vereinbaren konnte.

Tagelang grübelte ich über die passenden und nachvollziehbaren Formulierungen nach, meine Mutter tippte das Ganze dann auf ihrer Schreibmaschine. Meine erste schriftliche Arbeit – mit freundlicher Unterstützung, und vielleicht auch ein Grundstein für meinen späteren Beruf. Meine Mutter war es auch, die mir, nachdem das Kreiswehrersatzamt meine Gewissensentscheidung anerkannt hatte, bei der Suche nach einer passenden Stelle für den Zivildienst half. Wir telefonierten Umweltschutz-, medizinische und soziale Organisationen ab, bis sich schließlich eine freie Stelle bei der Blindenanstalt Nürnberg fand.

Vorbereitung auf das Arbeitsleben

Ich stellte mich vor und bekam den Job. Er war die ungeschminkte Einstimmung auf das Arbeitsleben. Morgens um 9 Uhr musste ich meinen Dienst antreten und bis 17 Uhr bleiben, auch wenn es nicht immer etwas zu tun gab. Der Chef der Frühförderung war da wenig kompromissbereit, er war früher bei der Bundeswehr und verlangte Disziplin. Ich fand die Achtstundentage oft anstrengend, aber meist erfüllend. Für mich stand aber schnell fest, dass ich künftig nicht nach starren Zeiten arbeiten wollte.

Meine Aufgaben bestanden unter anderem darin, Telefonanrufe von Eltern entgegenzunehmen, die für ihre Kinder nach einer Frühförderung suchten und Veranstaltungen zu organisieren. Manchmal fuhr ich auch mit zu Hausbesuchen und lernte, welche harten Schicksale es im Leben anderer Familien gab.

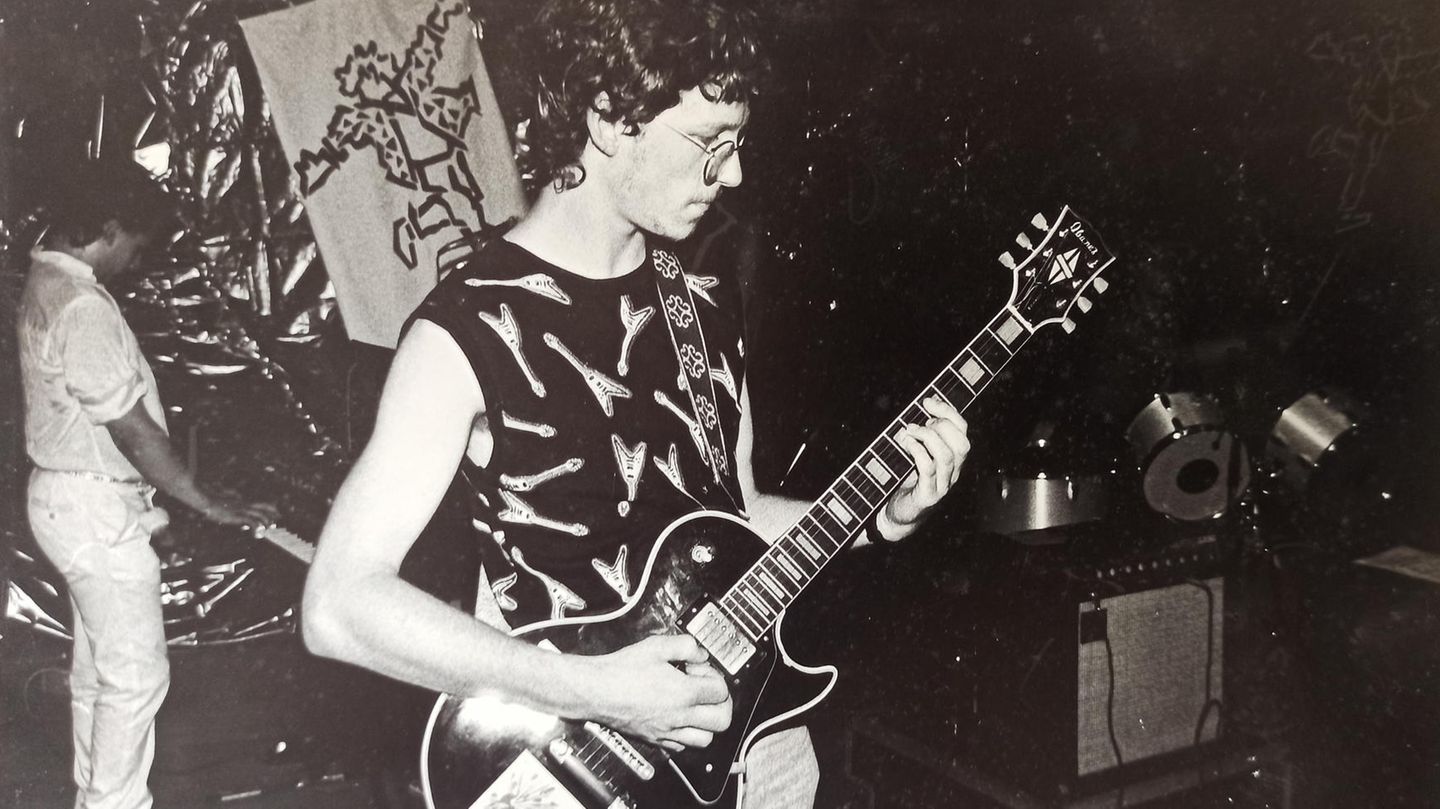

Der schönere, weil kreativere Teil meiner Arbeit, war das Basteln von tast- und fühlbarem Spielzeug für Kinder, die nur mit den Händen "sehen". Musikalisch konnte ich mich – in meiner Freizeit – ebenfalls an der Blindi ausleben, denn ein anderer Zivi (Zivildienstleistender), der an der Schule arbeitete, war Keyboarder in einer Top-40-Band und leitete die dortige Schülerband.

"Rockstar" und erste Liebe

Mit meinen mir selbst beigebrachten Gitarrenkünsten übte ich dann zusammen mit den blinden und sehbehinderten Schülerinnen und Schülern Songs von den Bangles ("Manic Monday") bis Van Halen ("Jump") ein und präsentierte sie auf diversen Gigs. Der angenehme Nebeneffekt: Ich lernte dabei auch viele an der Schule und dem Internat beschäftigte Sozialpädagoginnen kennen. Eine von ihnen, Anja, wurde dann meine erste richtige Freundin.

Eine weitere, tolle Erfahrung des Zivi-Lebens: Ich bekam jeden Monat 600 Mark und einen kleinen Heimschläfer-Zuschlag obendrauf, weil ich immer noch zu Hause wohnte. Das war für mich sehr viel Geld, weit mehr, als ich zuvor als Taschengeld bekommen hatte. Ich leistete mir damit Konzerte, ein kleines Auto, einen Gitarrenverstärker und den ein oder anderen Kneipenbesuch. Das meiste Geld jedoch sparte ich und finanzierte damit nach dem Ende des Zivildienstes eine dreimonatige Reise nach Neuseeland und Australien.

Mein Fazit: Ich möchte die Zeit meines Zivildienstes nicht romantisieren. Aber ich habe in den fast zwei Jahren vieles gelernt und vieles erlebt, was mein Leben bereichert hat. Er war für mich ganz selten eine Pflichterfüllung, sondern eine meist sinnvolle und sinnreiche Lebensphase, die mir den Übergang vom Schulleben zum Studium und Beruf erleichterte.

Wenn ich das nächste Mal in Nürnberg bin, wollen Gabi, die heute immer noch an der Blindenschule arbeitet, und ich uns wieder treffen. Und ausführlich über die gemeinsamen alten Zeiten und alles, was danach passiert ist, sprechen.