Als Ende 2006 in Deutschland der erste Impfstoff auf den Markt kam, der Frauen vor einer Infektion mit humanen Papillomaviren und damit langfristig vor Gebärmutterhalskrebs schützen soll, war es eine Revolution. Nur wenige Monate später, im März 2007, empfahl die Ständige Impfkommission (Stiko) die HPV-Impfung für Mädchen zwischen 12 und 17 Jahren. Was bedeutet: Die gesetzlichen Krankenkassen müssen die Kosten für die drei nötigen Spritzen übernehmen. Das sind rund 450 Euro für den Impfstoff, kein anderes von den Kassen gezahltes Vakzin ist auch nur annähernd so teuer. Gardasil, einer der beiden Impfstoffe am Markt, war 2007 auch prompt mit 267 Millionen Euro das Medikament mit dem höchsten Umsatz Deutschland.

Gebärmutterhalskrebs und HPV

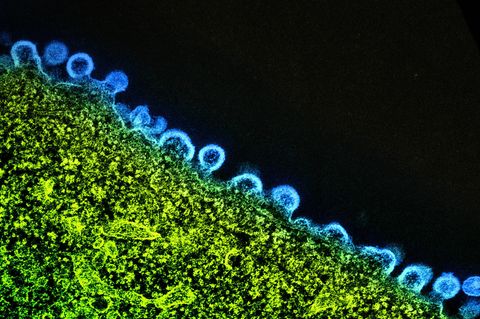

Circa 70 Prozent der Frauen stecken sich im Laufe ihres Lebens mit humanen Papillomaviren (HPV) an. Die Viren werden beim Geschlechtsverkehr übertragen, daher sollen Mädchen im Alter von 12 bis 17 geimpft werden. In den meisten Fällen klingt die Infektion problemlos wieder ab. Schafft es die Körperabwehr nicht, die Viren auszuschalten, können sie Gewebe-Veränderungen auslösen - und aus diesen Krebsvorstufen kann Gebärmutterhalskrebs entstehen.

In den Studien zu den Impfstoffen wurde untersucht, inwieweit diese das Auftreten von Krebsvorstufen bzw. von andauernden HPV-Infektionen senken.

Es gibt mehr als hundert HPV-Typen, mindestens 13 davon sollen Krebs auslösen können. Wenn eine Frau an Gebärmutterhalskrebs erkrankt, ist die praktisch immer die Spätfolge einer HPV-Infektion. Die Impfstoffe schützen vor den krebserregenden Varianten 16 und 18.

In Österreich starben zwei junge Frauen kurz nach der HPV-Impfung. Ob ihr Tod mit dem Vakzin in Verbindung steht, ist umstritten.

Inzwischen regt sich Kritik an der Entscheidung der Stiko. Aktuell fordern 13 Wissenschaftler in einem Manifest eine Neubewertung der Impfung. "Die Stiko hat die Impfempfehlung ausgesprochen, bevor die großen Studien zu den Impfstoffen veröffentlicht wurden. Auf welcher Datenlage sie entschieden hat, ist unklar", sagt Ansgar Gerhardus von der Uni Bielefeld, einer der Unterzeichner.

Knapp 100 Mädchen impfen, um eins zu retten?

Rund 6500 Frauen erkranken in Deutschland jedes Jahr an Gebärmutterhalskrebs, etwa 1600 jährlich sterben daran. Die Stiko hat in der Begründung für die Impfempfehlung eine Modellrechnung aufgestellt: Von 360.000 Mädchen, die im Jahr 1996 geboren wurden, würden 3943 im Laufe ihres Lebens an Gebärmutterhalskrebs erkranken. Bei einer "angenommenen lebenslangen Impfeffektivität von 92,5 Prozent, müssten etwa 98 Mädchen geimpft werden, um einen Fall an Gebärmutterhalskrebs zu verhindern", wie es in der Mitteilung heißt. "Die 92,5 Prozent sind zwar als Annahme gekennzeichnet. Aber es wurde mit diesem Wert berechnet, wie viele Frauen geimpft werden müssen, um einen Gebärmutterhalskrebs-Fall zu verhindern. Was herauskommt, ist eine sehr optimistische Zahl, die wir anzweifeln", sagt Gerhardus. Heißt: Wenn die Effektivität nur bei 70 Prozent liegt - was genauso möglich wäre - müssten deutlich mehr Mädchen die Spritzen bekommen, damit eine von ihnen später nicht an Krebs erkrankt.

Pharmakonzerne rücken die Daten nicht heraus

Das große Problem: Es fehlen wichtige Daten der großen Studien, in denen die Wirksamkeit der Impfstoffe untersucht wurde. Die Hersteller haben sie zwar, sie rücken aber nicht raus. "Die Bitte um aussagekräftige Zahlen beantwortete das für Deutschland zuständige Unternehmen Sanofi-Pasteur MSD so: 'Zahlen und Tabellen, die nicht in den Publikationen veröffentlicht sind, stehen nur den Kollegen zur Verfügung, die unmittelbar an der Auswertung der Ergebnisse beteiligt waren, d.h. der Zentrale in den USA. Diese Zahlen haben wir nicht und die werden wir auch sicher nicht bekommen'", berichten die Forscher in ihrem Manifest. "Im ersten Schritt sollten die Hersteller alle relevanten Zahlen veröffentlichen. Das würde schon weiterhelfen", sagt Gerhardus. "Ich finde es bedauerlich, dass die Behörden nicht nachgebohrt haben." Cervarix, der zweite Impfstoff, der in Deutschland auf dem Markt ist, wurde übrigens in den USA bislang nicht zugelassen.

Möglicherweise übernehmen andere Viren die krebsauslösende Rolle

Zweifel an der Impfung gibt es aus einem weiteren Grund: Es existieren etwa hundert verschiedene Varianten des humanen Papillomavirus, mehr als ein Dutzend kann Krebs auslösen. Die Impfstoffe schützen aber nur gegen zwei karzinogene Typen, HPV 16 und HPV 18, sowie gegen einige HPV-Varianten, die Genitalwarzen verursachen können - eine lästige, aber nicht lebensbedrohliche Krankheit.

HPV 16 ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts in 50 bis 60 Prozent, HPV 18 in 10 bis 20 Prozent der bösartigen Gebärmutterhals-Tumoren nachweisbar. Zusammen sollen die beiden Virustypen für 70 Prozent der Gebärmutterhalskrebs-Fälle verantwortlich sein. Daher kommt die Idee, dass die Impfung 70 Prozent der Krebsfälle verhindert. Doch es ist nicht geklärt, ob andere krebserregende HPV-Typen die Lücke nutzen, wenn Typ 16 und 18 aus dem Spiel sind. Dann wäre die Effektivität der Impfung deutlich geringer. In den beispiellosen Werbekampagnen der Hersteller klingt das natürlich nicht an. Und der Frauenarzt ist zwangswesie auch nur lückenhaft informiert. "Wie wir Wissenschaftler, werden auch die Ärzte im Dunkeln gelassen. Sie müssen es jetzt ausbaden und werdne mit Fragen konfrontiert, deren Antworten sie gar nicht kennen können", sagt Ansgar Gerhardus. "Diese Unsicherheit haben die Hersteller mit erzeugt, indem sie Daten zurück gehalten haben."