Am Fenster, ganz hinten rechts im Klassenzimmer der 9 E2, kichern sie. Der Lehrer hat ein Arbeitsblatt verteilt, die Mädchen stecken jetzt die Köpfe zusammen. "Worum geht's? Was meinst du? Was muss da rein?" Johanna und Emily, die sie Emmy nennen, Mirhan und Münire flüstern, tuscheln und lachen. Auch Marisol flüstert. Dabei ist sie eigentlich gar nicht hier. Sie ist in der Klinik. Oder zu Hause. So genau wissen das ihre Freundinnen oft nicht. Dafür ist Marisols Stellvertreter hier, ihr Avatar. Der kleine, weiße Roboter steht mitten auf Johannas und Emmys Schreibtisch: 27 Zentimeter hoch, ein Kilo schwer, mit Kopf und Körper. Die Kamera auf seiner Stirn sieht für Marisol, das Mikrofon hört für sie. Über das Internet überträgt er alles auf ihr iPad, Unterricht im Livestream. Will Marisol etwas sagen, flüstern oder rufen, ertönt ihre Stimme aus dem Lautsprecher des Avatars. Solange Marisol krank ist, hilft der Roboter ihr, dabei zu sein, trotz allem – und so vielleicht schneller gesund zu werden.

"Du musst die Klasse wiederholen"

Montagfrüh, kurz vor neun, auf dem Campus des Virchow-Klinikums der Charité in Berlin-Wedding. Auf eine Krücke gestützt steigt Marisol, 14, die Stufen zur Tagesklinik hoch. Draußen ist die Luft kühl und frisch, über ihre schwarze Perücke hat sie eine Wollmütze gezogen. Beim Reingehen fängt Marisol an, durch den Mund zu atmen. Sie will diesen Krankenhausgeruch nicht mehr in der Nase haben. Sie erträgt ihn nicht mehr.

Auf dem langen Gang warten zwei Klinik-Clowns mit roten Nasen. Sie sollen die Kinder hier zum Lachen bringen, trotz des Krebs, trotz der oft harten Therapie. Auch Marisol hat Krebs – und gerade einen Block Chemotherapie hinter sich. Sie darf sich jetzt zu Hause erholen, muss aber dennoch immer wieder in die Charité kommen, um ihre Blutwerte kontrollieren zu lassen. Auf einer Tafel steht, wer wann dran ist: Adrian um 8.30 Uhr, Tamy um 8.40 Uhr, Marisol um 8.55 Uhr. Im Behandlungsraum 23 setzt sie sich auf eine Liege und zieht ihr iPad aus der Tasche.

Im vergangenen August, wenige Tage vor dem Ende der Sommerferien, hat der Krebs Marisols normales Leben plötzlich beendet. Seit Monaten hatte sie höllische Schmerzen im Knie gehabt, beim Hüpfen, beim Laufen, dann konnte sie gar nicht mehr richtig auftreten. Vielleicht eine Schleimbeutelentzündung, sagte der Hausarzt. Vielleicht ein Kreuzbandriss, sagte der Orthopäde. Die MRT zeigte: Es war ein Tumor, ein sogenanntes Osteosarkom, Knochenkrebs. Marisol hat das Diagnosebild auf ihrem Smartphone.

Sie musste sofort in die Charité, der Therapieplan stand bald fest: Erst sollte sie ein paar Blöcke Chemotherapie bekommen, um die Krebszellen niederzuringen, dann würden die Ärzte ihr Knie durch ein künstliches ersetzen, dann sollten weitere Blöcke Chemo folgen. Geschätzte Therapiedauer: mindestens neun Monate. Der Arzt versuchte, seiner Patientin nichts vorzumachen: "Das Schuljahr schaffst du auf keinen Fall. Du wirst die Klasse wiederholen müssen", sagte er. "Für mich war das schockierender als die Krebsdiagnose", sagt Marisol. Sie wollte in der Klasse bleiben. Bei ihren Freundinnen. Unbedingt. Nur, wie sollte das gehen?

An deutschen Schulen erkranken jedes Jahr Tausende Kinder so schwer, dass sie längere Zeit nicht wie gewohnt zum Unterricht gehen können. Manche leiden an Depressionen, manche an Essstörungen, manche an Krebs. Wenn es irgend geht, hilft der Staat und schickt Lehrer auch in Kliniken. Im Schuljahr 2017/18 erhielten bundesweit 11 336 Schüler Unterricht in Klassen oder Schulen für Kranke. Auch Marisol wird unterstützt: Ist sie zwischen den Chemotherapie-Blöcken daheim, kommt eine Hauslehrerin.

915 Euro pro Jahr

Den fehlenden Schulalltag ersetzen kann dennoch niemand. Durch Krankheit und Therapie geraten die Kinder ohnehin in eine Extremsituation – zusätzlich laufen sie Gefahr, abgekoppelt zu werden, vom Unterricht, vor allem aber von ihren Freundinnen und Freunden. So besuchten auch Johanna und Emmy ihre Freundin Marisol am Anfang fast jeden Tag. Aber dann entfaltete die Chemotherapie ihre Wirkung – und ihre Nebenwirkungen. Marisol war ständig übel, sie war schwach. Nicht einmal für ihre Freundinnen hatte sie genug Kraft.

Es war Dorothée Weigel, Psychologin an der Charité, die Marisol unverhofft eine Brücke zu ihrem verlorenen Alltag wies. Die Klinik testet derzeit Roboter der norwegischen Firma "No Isolation". Diese Avatare, AV1 genannt, sollen es kranken Kindern ermöglichen, dabei sein zu können, ohne vor Ort sein zu müssen. "Wir wollten einen einfachen Weg finden, um diese Kinder aus ihren Krankenzimmern in die wirkliche Welt zu bringen", sagt Mitgründerin Karen Dolva, 28. Der Roboter ist so handlich und so leicht, dass selbst Kinder ihn überallhin mitnehmen können, nicht nur in der Schule, auch in der Freizeit. Weltweit sind über 850 Geräte im Einsatz, die meisten in Skandinavien, den Niederlanden und Großbritannien. In Norwegen übernehmen Krankenkassen teilweise sogar die Kosten.

Marisol bekam ihren Avatar nach ihrer Knieoperation, Anfang des Jahres. Es motivierte sie bereits, dass es das Gerät gab. Das war doch eine Chance! "Sie hat angefangen, sich wieder für den Unterricht zu interessieren", sagt Reiko Clement, ihr Vater.

In Behandlungsraum 23 legt Marisol sich das iPad jetzt auf den Schoß und klinkt sich ein in eine Liveübertragung aus Raum D 1.06 des Schiller-Gymnasiums am Ernst-Reuter-Platz, etwa fünf Kilometer entfernt. In Englisch geht es heute um Hilfsverben. Can und could, may und ought to. Was Bernd Heskel, der Lehrer, mit Kreide an die Tafel geschrieben hat, sieht Marisol gut. "Marisol, sollen wir dir das Arbeitsblatt schicken?", fragt Johanna. "Ja, bitte." Mit ihrem Smartphone, das darf sie ausnahmsweise benutzen, macht Johanna ein Foto und schickt es Marisol per Whatsapp. Bling. Aufgabe eins lautet: "Put in the correct verbs to express an ability." Marisol holt einen Block aus ihrer Tasche und macht sich Notizen. "Wenn die etwas aufschreiben, schreibe ich mit", sagt sie. "Wenn die etwas lesen, lese ich mit. Und wenn die Hausaufgaben haben, dann mache ich die auch."

An der Charité koordiniert die Psychologin Weigel den Einsatz der Roboter. In einem Schrank auf dem Gang der Kinderkrebsstation, gleich gegenüber ihrem Büro, bewahrt sie die Avatare auf. 3690 Euro brutto inklusive drei Monate Lizenz mit Telefonservice und allem drum und dran kostet so ein Ding, danach 915 Euro brutto pro Jahr. In Deutschland wird der Einsatz in der Regel noch von keiner Krankenkasse bezahlt, auch wenn die Techniker Krankenkasse in Schleswig-Holstein ein Pilotprojekt unterstützt, Motto: "Mittendrin." Deshalb werden die Berliner Avatare über Spenden finanziert. Sechs Kinder hat Weigel schon damit ausgestattet.

Was ist in der Schule angesagt?

"Der Avatar macht für die Kinder einen großen Unterschied", sagt sie. "Normalerweise sorgen die sich: Wie erzähle ich meinen Mitschülern von der Krankheit? Wie präsentiere ich mich? Der Avatar löst viele dieser Probleme. Er ist einfach mitten im Klassenzimmer, und damit ist auch das Kind dabei. Nicht die Erkrankung steht im Vordergrund, sondern der Unterricht. Das schafft Normalität."

Andere Kinder geben ihrem Avatar Namen. Marisol macht das nicht. Sie ist so eins mit ihrem Avatar, dass sie von sich spricht, wenn sie ihn meint. Sie sagt: "Wenn mich meine Mitschülerinnen auf den Tisch stellen ..." Oder: "Wenn die anderen mich mit in die Pause nehmen ..." Über den Roboter, sagt Weigel, bekomme das kranke Kind fast beiläufig mit, welche Kleidung angesagt ist, welche Wörter, Songs und Stars gerade in sind, welche Freundschaften entstehen und welche zerbrechen. Bei manchen Kindern haben die Freunde den Avatar auch am Nachmittag dabei, im Park, beim Sport. "Das Ich-bin-raus-Gefühl wird so geringer", sagt Weigel. Gleichzeitig könnten die kranken Kinder dosieren, was sie von sich preisgeben: Der Avatar hat keinen Bildschirm. Niemand sieht, wo das Kind ist – und in welcher Verfassung.

Englisch ist vorbei. "Wir haben jetzt Pause, Marisol", tönt es aus dem iPad. "Könnt ihr mich nachher in den dritten Stock mitnehmen?", fragt sie. "Ja, klar." An der Tür von Raum 23 klopft es. Nicole, die Krankenschwester, ist da, zum Blutabnehmen. Zehn Minuten später kommt das Ergebnis. Leukozyten, Hämoglobin, Thrombozyten, Neutrophile Granulozyten. Alles okay, zumindest so gut, dass Marisol diesmal keine Bluttransfusion braucht. Marisol packt ihre Krücke und geht zum Ausgang. Kaum ist sie draußen, atmet sie wieder durch die Nase.

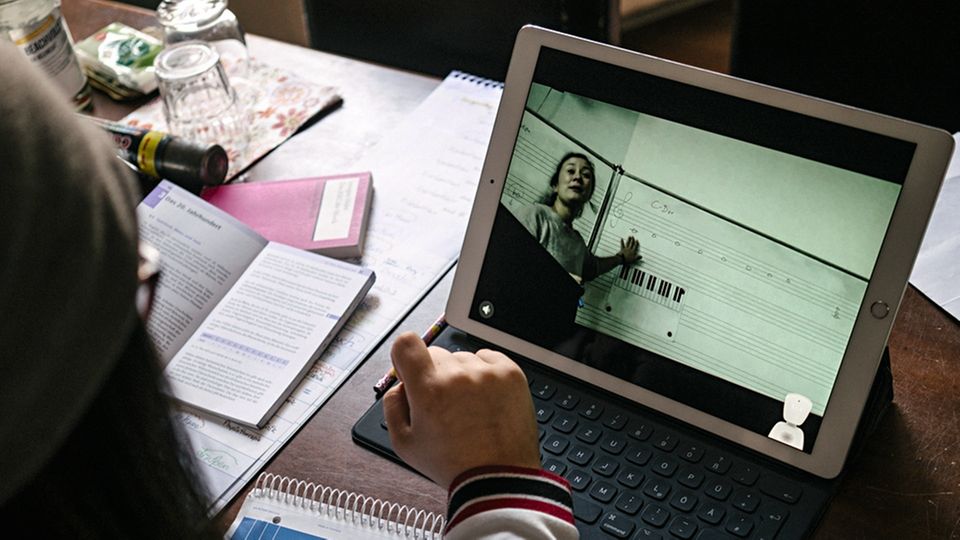

Mit dem Taxi geht es nach Hause, in eine Altbauwohnung in Berlin-Moabit. Marisol schafft die Treppen in den vierten Stock allein. Nach einer kurzen Pause setzt sie sich an den kleinen Schreibtisch im Wohnzimmer und stellt das iPad wieder auf. Auf dem Tisch liegt auch ein Kalender. Dort trägt Marisol Tag für Tag ein, was sie erlebt. Montag: "Tagesklinik (Bluttransfusion)", Dienstag: "zu Hause", Mittwoch: "Physiotherapie", und: "Besuch Johanna".

"Hallo, Marisol." Johanna meldet sich auch über den Avatar. Der Unterricht geht weiter. Erdkunde bei Frau Speck. Thema: die Erderwärmung, der Klimawandel. Im Zimmer nebenan gibt Marisols Mutter gerade Klavierunterricht, ihr Vater ist Komponist – Marisol ist es gewohnt, dass hier den ganzen Tag musiziert wird. Sie kann sich trotzdem auf Erdkunde konzentrieren. Und es stört sie auch nicht, dass das iPad-Bild hin und wieder ruckelt, weil die Leitung zu Hause nicht ganz so schnell ist. Marisol sieht, wie die Lehrerin eine Grafik auf die digitale Tafel wirft. Frau Speck wendet sich dem Avatar zu und spricht Marisol direkt an: "Wie schön, dass du heute dabei bist", sagt sie, "wir freuen uns sehr, wenn du bald wieder hier bei uns bist."

"Besuch der alten Dame"

Am nächsten Vormittag um halb zwölf ist Pause am Schiller-Gymnasium. Johanna und Emily tragen den Avatar über den Schulhof, Marisol gehört immer dazu. Vier, fünf freiwillige Kümmerer passen abwechselnd auf ihren Roboter auf, nehmen ihn mit nach Hause, laden ihn auf.

Mit ihrem Gymnasium hat Marisol ohnehin Glück, weil dort zufällig eine andere Schülerin schon einen Avatar benutzt hat. Es gab also erste Erfahrungen. Ganz am Anfang habe es schon ein wenig gedauert, bis Lehrer und Eltern mit dem Roboter vertraut waren, sagt Gerold Hofmann, der Schulleiter. Natürlich hätten alle den kranken Kindern helfen wollen. Aber es habe eben auch Vorbehalte gegeben: Was ist mit dem Datenschutz? Was, wenn der Avatar im Unterricht etwas aufzeichnet – und danach findet sich ein Video in einem Whatsapp-Chat wieder? "Der Avatar wirkte wie eine Blackbox." Einige Lehrer fragten auch, wozu es führen kann, wenn Maschinen erst einmal in den Klassenraum einziehen: Ersetzen sie Schüler? Ersetzen sie Lehrer? Gibt es in den Klassenzimmern bald nur noch Avatare?

Die Herstellerfirma und auch Dorothée Weigel konnten die größten Sorgen zerstreuen. AV1 etwa darf nichts aufnehmen, sondern nur übertragen. Macht das Kind ein Standbild, schaltet sich der Avatar automatisch ab. "Die konkreten Erfahrungen waren positiv", sagt Schulleiter Hofmann, "auch, weil der Avatar im Alltag keinen zusätzlichen Aufwand mit sich gebracht hat. Und das ist fast das Schönste an diesem Projekt: Es sind die Mitschülerinnen, die für das kranke Kind die Mitverantwortung übernehmen, die ihre kranke Klassenkameradin integrieren."

Am Pult der 9 E2 steht jetzt Joseph Hannon, der Klassenlehrer, Fach: Deutsch, Thema: Dürrenmatts "Besuch der alten Dame". Alle haben das Buch vor sich, Herr Hannon verteilt ein Blatt mit Aufgaben für eine Gruppenarbeit. Johanna und Emily drehen Marisols Avatar wie selbstverständlich um und stellen ihn zwischen sich. Sie kichern. Und Marisol diskutiert leise mit. Noch traut sie sich nicht, sich vor allen zu Wort zu melden.

16 Blöcke Chemo zur Krebsbekämpfung

Aber vielleicht ändert sich auch das bald. Gerade überbrachte die Schule Marisol eine gute Nachricht: Im Sommer, nach den Ferien, darf sie auf jeden Fall zur Probe in die zehnte Klasse. Sie darf also in der Klasse bleiben. "Seitdem sie das weiß", sagt Marisols Vater, "ist sie komplett aus dem Häuschen. Und hoch motiviert."

16 Blöcke Chemotherapie hat Marisol hinter sich. Zwei standen ihr noch bevor. Inzwischen soll alles durchgestanden sein. Dann kann sie vor den Sommerferien sogar noch ein paar Wochen in die Schule gehen, höchstpersönlich. Und ihren Avatar selbst mit nach Hause nehmen. Um ihn weiterzugeben, an ein anderes Kind.