Unruhig hocken sie in der Lehmhütte vor dem Fernseher - die Mutter Maryan, der Vater Dadollah, die Geschwister und die Verwandten, die in das iranische Dorf Lohrasb gekommen sind, um der Familie beizustehen. Um da zu sein, wenn sich im fernen Singapur entscheidet, ob Dadollahs siamesische Zwillingstöchter Ladan und Laleh die Mammutoperation überleben oder sterben werden - ein Schicksal, das seit Wochen die Nation bewegt, und an diesem 8. Juli die ganze Welt.

Gegen 12.15 Uhr unterbricht das Fernsehen sein Programm, um zu melden, dass Ladan die Trennung von ihrer Schwester nicht überstanden hat. 90 Minuten später folgt die Nachricht vom Tode Lalehs. Dadollah Bijani und seine Frau weinen. Fassungslos - wenngleich sie wussten, dass dieser schlimmste aller Fälle eintreten konnte.

Schwerer Abschied

Im Grunde seines Herzens war der 58-jährige Bauer mit dem grauen Haarschopf gegen die Operation. Ahnte, dass es nicht gut gehen würde. Aber als die Töchter im vergangenen November plötzlich in der Tür standen und von all ihren Hoffnungen sprachen, wollte er mit ihnen hoffen. "Wir sind fest entschlossen, uns voneinander trennen zu lassen, Ärzte in Singapur wollen es versuchen", hatte Ladan gesagt und den Vater um Zustimmung gebeten. Denn ohne Einverständnis des Vormunds dürfen unverheiratete Frauen im iranischen Gottesstaat weder ins Ausland reisen noch einen medizinischen Eingriff dieser Tragweite vornehmen lassen. Laleh und vor allem Ladan hätten so lange auf ihn eingeredet, bis er mit ihnen zu einem Notar gegangen sei und die Einwilligung schriftlich niedergelegt habe, sagt der Vater. "Weil uns bewusst war, dass es vielleicht der letzte Besuch sein würde, haben wir beim Abschied alle geweint - ich werde diesen Augenblick nie vergessen."

Als die Zwillinge das Land verlassen hatten, wartete Dadollah jeden Tag vor der Telefonzentrale im Dorf auf Anrufe. Er beschloss, ein Schaf zu schlachten und das ganze Dorf einzuladen, falls der Eingriff gelingen sollte. Bei einem der letzten Gespräche, sagt er, hätten die beiden hemmungslos geschluchzt. "Die Ärzte haben uns mitgeteilt, dass eine von uns nach der Operation vielleicht gelähmt ist", habe Laleh gesagt. "Habt ihr jemanden, der sich dann um uns kümmern kann?"

Es ist schlimmer gekommen. Den Eltern bleibt nur die Erinnerung an ihre beiden ungewöhnlichen Kinder, denen gelungen war, wovon andere im Dorf nur träumen: der Armut zu entfliehen, zu studieren. Als sie 1974 geboren wurden, war Lohrasb mit seinen heute 300 Bewohnern noch ein weitgehend von der Außenwelt abgeschnittener Ort ohne fließend Wasser und elektrisches Licht, idyllisch gelegen in einer Hügellandschaft mit Orangenhainen und Aprikosenbäumen. Maryan war damals 24 und zum dritten Mal schwanger. Irgendwie spürte die junge Frau, dass in ihrem Bauch etwas Ungewöhnliches passierte, und ging ins Krankenhaus von Firuzabad, dem nächstgelegenen Bezirksort. Aber niemand erkannte, dass Maryan zwei Mädchen erwartete, Zwillinge, bei denen sich die Eizellen im Mutterleib nicht normal getrennt hatten.

"Tulpe" und "Hanfnessel"

Am 17. Januar 1974 kommen Ladan und Laleh in Firuzabad auf die Welt, eine Frühgeburt, die ohne Kaiserschnitt erfolgt. Erschreckt stellen die Ärzte fest, dass die Köpfe der Kinder an zwei Stellen fest zusammengewachsen sind - eine Missbildung, die unter zwei Millionen Geburten höchstens einmal vorkommt. Sofort werden die Babys nach Shiraz transportiert, ins Namazi Hospital, damals eine renommierte Klinik unter der Leitung amerikanischer Mediziner. "Erst wollte ich nicht glauben, dass meine Töchter so geboren wurden", sagt Dadollah, aber dann fuhr der Bauer immer wieder nach Shiraz, saß in der Intensivstation hinter einer großen Glasscheibe und beobachtete die Säuglinge im Brutkasten. "Als sie sich an mich gewöhnt hatten, lächelten sie mir zu", erzählt er. Einmal habe ihn der amerikanische Chefarzt gefragt, wie die Mädchen heißen sollten - und selbst die Blumennamen vorgeschlagen: Laleh bedeutet "Tulpe", Ladan so viel wie "Hanfnessel".

Die Ärzte behalten die Zwillinge in der Klinik, jahrelang. Mit der Zeit werden die Besuche der Eltern seltener, und als sie 1977 wieder einmal nach den Mädchen schauen wollen, sind sie weg. Verlegt nach Teheran ins Reza-Pahlavi-Hospital, die modernste Klinik Persiens, wo sie von Koryphäen behandelt werden. Dort sieht der Basar-Händler Alireza Safaian die kleinen Patientinnen und beschließt, sie in seine Obhut zu nehmen; in einem Villenvorort der nahe Teheran gelegenen Millionenstadt Karaj lässt er ein 500-Quadratmeter-Haus mit schönem Innenhof bauen, in dem sie ungestört spielen können.

Ladan und Laleh entdecken gemeinsam die Welt. Bekommen zur gleichen Zeit ihre Zähne, überstehen dieselben Kinderkrankheiten. Wenn die eine müde ist, will auch die andere ruhen. Manchmal nehmen sie einen Spiegel in die Hand, um sich beim Sprechen gegenseitig anzuschauen.

Das Sitzen und Laufen ist schwierig, wirklich unerträglich sind aber die Nächte. Fast immer schlafen die Zwillinge auf dem Rücken (ihr Hinterkopfknochen ist zuletzt vom vielen Liegen 1,5 Zentimeter dicker als bei normalen Menschen), manchmal drehen sie sich gemeinsam auf den Bauch. Ziehvater Safaian bemüht sich, mehr Normalität in den schwierigen Alltag seiner Schützlinge zu bringen. Aber er kann nicht verhindern, dass sie angegafft werden wie Schreckgestalten. Bereits im Sommer 1977 werden die Dreijährigen erstmals nach Deutschland geflogen, um die Möglichkeiten einer operativen Trennung untersuchen zu lassen. Safaians Bruder Ramatollah, Chirurg in Erlangen, hat Verbindungen zur Uni-Klinik in Bonn geknüpft. Doch die Professoren dort winken nach gründlicher Untersuchung ab - das Risiko ist ihnen zu hoch. Schon damals fällt Beobachtern auf, dass die beiden Mädchen sehr unterschiedliche Charaktere haben. Ladan ist lebhafter, stärker und verfolgt neugierig jedes Gespräch, während Laleh einen sehr introvertierten Eindruck macht.

Khomeini ist gegen den Eingriff

Safaian spricht sogar mit Ayatollah Khomeini, seit 1979 der neue Machthaber im Iran, über eine chirurgische Lösung. Auch der lehnt ab. "Wegen einer Utopie", urteilt er, "darf man nicht zwei Menschenleben vernichten."

Im Alter von acht Jahren lotet das unfreiwillige Paar seine Grenzen aus. "Damals", sagt eine Freundin der beiden, "versuchten sie buchstäblich voneinander wegzulaufen, sich auseinander zu reißen - und dann heulten sie vor Schmerz."

Die Pflegeeltern konsultieren Psychologen und befolgen deren Rat, die Mädchen auf eine ganz normale Schule zu schicken. Der Unterricht macht ihnen Spaß, in der Klasse sind sie beliebt. Fragen nach ihren guten Noten parieren sie mit dem Witz: "Ihr glaubt wohl, dass wir voneinander abschreiben."

Zwischen Öffentlickeit und Normalität

Immer weiter wagen sich die Zwillinge in die Öffentlichkeit. Mit dem Fahrrad (die eine radelt, die andere rennt nebenher) erkunden sie die Nachbarschaft, und bald erscheinen in den Zeitungen die ersten Berichte. "Jede zieht ihre Kleider alleine an", sagt Laleh einer Reporterin, "allerdings geht das bei uns nur von unten nach oben." Bis nach Lohrasb dringt die Kunde von den Schülerinnen mit der schlimmen Behinderung, die trotzdem prima vorankommen und sogar schwimmen gelernt haben. Dadollah, der nun endlich weiß, wo seine Kinder sind, versucht das Sorgerecht für die Mädchen zu erzwingen. "Wegen unseres Zustands können wir nicht ins Dorf zurück", sagt Ladan jedoch bei der Verhandlung und trägt damit maßgeblich zu dem Richterspruch bei, den Mädchen den Nachnamen des Vaters zu geben, sie aber bei den Safaians zu belassen.

Auch dort hält es sie nicht lange. Bereits mit 15 ziehen sie in Karaj in eine eigene Wohnung, eine Pflegerin kümmert sich um die häuslichen Belange. Die Wohlfahrtsorganisation "Roter Halbmond" gewährt finanzielle Unterstützung, später kommt ein Stipendium der Regierung dazu. Die Teenager tingeln durch die Redaktionen, gehen ins Kino, zu Kunstausstellungen und - wie andere Schüler auch - zu regimefreundlichen Demonstrationen. Später fahren sie gar am Steuer ihres cremefarbenen VW-Golf zu ihren Verabredungen. Die jungen Frauen werden immer unabhängiger, auch von Safaian, der nun - mit dem behinderten Paar als Aushängeschild - eine eigene Klinik betreibt.

In der Schule bekommen Ladan und Laleh nichts geschenkt. Beide büffeln hart und bestehen die schwierige Aufnahmeprüfung zur Universität - haben nun aber ein Riesenproblem. Ladan will Juristin werden, Laleh lieber Journalistin. Ladan, schon lange eindeutig dominant, setzt sich durch. Als ihnen dann Studienplätze an unterschiedlichen Universitäten zugewiesen werden, verschaffen sich die Zwillinge einen Termin beim damaligen Staatspräsidenten Rafsanjani; ab 1994 studieren sie sechs Jahre gemeinsam an der Universität Teheran Jura.

Auch wenn die Prominenz das Leben leichter macht: Die jungen Frauen empfinden die Verbundenheit ihrer Körper als Qual. 1988 haben sie sich in Teheran von dem Neurochirurgen Madjid Samii untersuchen lassen, 1997 waren sie noch einmal in Deutschland, um die Möglichkeiten einer Operation zu erkunden. Beide Male hieß es, nach der Trennung der Gehirne müsse bei Ladan eine neue Hauptvene eingesetzt werden, und dies sei zu gefährlich.

Einzige gemeinsamkeit: die Hoffnung auf eine OP

Nach dem Examen (Note: gut) im Jahr 2000 verschärfen sich die Probleme. Die Akademikerinnen sind jetzt 26, wollen endlich ein eigenes Leben führen, doch jede hat ihre Interessen. Ladan möchte Anwältin werden, Laleh nach wie vor Journalistin. Ladan will nach Shiraz ziehen, Laleh in Teheran bleiben. Ladan redet viel und unternimmt gern etwas, Laleh ist oft nachdenklich und manchmal sogar depressiv. Ladan ist meist kerngesund, Laleh öfters krank. Ladan kocht gern, Laleh nicht. Ladan spielt Orgel, Laleh zupft an der Sitar. Ladan chattet im Internet, Laleh liebt PC-Spiele - eigentlich eint sie nur noch die Hoffnung auf eine Operation.

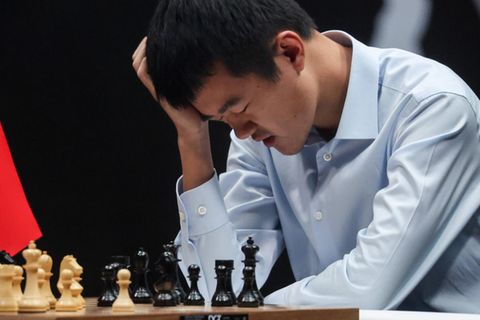

"Einmal im Monat gingen sie zum Gesundheitsminister, forderten einen medizinischen Eingriff und wurden immer nur vertröstet", so ein Teheraner Chefredakteur. Im Sommer 2002 erzählt ihnen jemand von der erfolgreichen Trennung eines Zwillingspaars mit zusammengewachsenen Köpfen in Singapur. Die Mädchen aus Nepal waren zum Zeitpunkt der Operation im Frühjahr 2001 zwar erst elf Monate alt, doch Ladan und Laleh schöpfen erneut Hoffnung. Im fernen Stadtstaat wird ihre Odyssee zu Ende gehen, egal mit welchem Ausgang. Niemand kann sie jetzt noch stoppen. Nicht einmal Irans Reformer-Präsident Mohammed Khatami, der von den Schwestern bei seinen Wahlkämpfen unterstützt wurde und sie seither liebevoll "meine Töchter" nennt.

Im November finden die ersten Tests statt, die prominenten Patientinnen sind bis zum Operationsbeginn am Morgen des 6. Juli in einer Suite des Raffles Hospitals einquartiert. Die Wand von Lalehs Bettseite ist mit Fotos von Haustieren drapiert; an Ladans Seite hängen keinerlei Bilder. Bis zuletzt seien beide guten Mutes gewesen und hätten oft Witze gemacht, erzählt die in Singapur lebende Iranerin Hayedeh Kashkouli. "Ladan nahm immer ab, wenn das Telefon klingelte. Als ich einmal anrief, behauptete sie, Laleh sei gerade aus dem Zimmer gegangen - und dann hörte ich sie beide kichern."

"Operation Hoffnung"

Kurz bevor der Neurochirurg Keith Goh die "Operation Hoffnung" beginnt, schreibt Ladan einen offenen Brief an ihre iranischen Landsleute. "Das Leben war nicht einfach für uns", heißt es da, "ich wollte schon immer einmal einen großen Luftsprung machen und in die Zweige der Bäume greifen, wollte unter den Bäumen hinter meiner Schwester her rennen und mich atemlos ins Gras werfen ...Ich weiß, welche Gefahr uns bevorsteht, aber ich möchte einmal das Gesicht meiner Schwester ohne Spiegel sehen... Jetzt ziehen sie uns die Betäubungsmaske über. Süße Träume, meine Schwester, meine treueste Kumpanin. Ich werde dich vermissen. Und hoffe dich bald wiederzusehen, sehr bald."

Etwa 50 Stunden später treten Komplikationen auf. Wie von vielen Spezialisten befürchtet, scheitert der Eingriff, Ladan und Laleh verbluten. Nur der Tod konnte sie trennen. Ihre beiden Särge werden nach Lohrasb überführt. Dadollah, Maryan und die neun Geschwister nehmen Abschied, zusammen mit etwa 20.000 Menschen. Der Geburtstag der Zwillinge wird im Iran zum "Tag der Hoffnung" erklärt, an dem herausragende Leistungen von Jugendlichen prämiert werden.

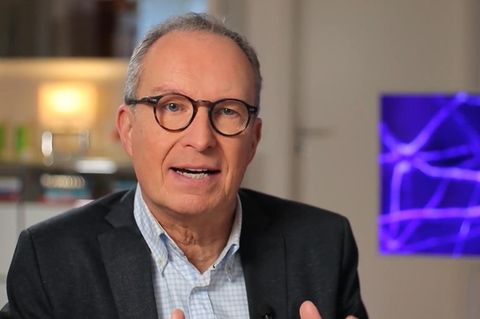

Tilman Müller

Mitarbeit: Steffen Gassel, Amir Loghmani, Sophie Mühlmann