Herr Professor Briegleb, überrascht es Sie, dass Günter Grass in der Waffen-SS war?

Nein.

Sie haben sich intensiv mit Gruppe 47 beschäftigt, deren Mitglied Grass war. Ist sein Fall repräsentativ für diese Gruppe?

Er ist so repräsentativ wie die Fälle anderer Leitfiguren der Gruppe, darunter Alfred Andersch, Hans Werner Richter, Walter Jens, auch Joachim Kaiser. Als Ingeborg Bachmann 1952 erstmals Gast in der Gruppe ist, hört sie dem Pausen-Gespräch "einiger Herren" zu und notiert, es habe sie denken lassen, sie "sei unter deutsche Nazis gefallen". Bei den Tagungen der Gruppe 47 war bekanntlich jegliche Debatte über die NS-Vergangenheit untersagt, worüber Hans Werner Richter peinliche Wache hielt. Man kann sagen, dass dieses verabredete Schweigen die Voraussetzung dafür war, sich eine moralische Unbescholtenheit im Schreiben und öffentlichen Reden über den NS anzumaßen.

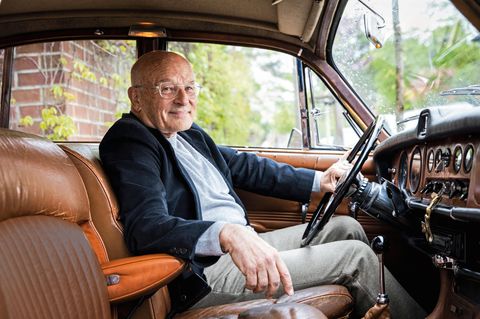

Klaus Briegleb

ist emeritierter Professor für Literaturwissenschaft in Hamburg und Herausgeber von Heinrich Heines Sämtlichen Schriften. 2003 publizierte er das Buch Mißachtung und Tabu. Eine Streitschrift zur Frage "Wie antisemitisch war die Gruppe 47?", das in den Feuilletons kontrovers diskutiert wurde, 1989 erschien Unmittelbar zur Epoche des NS-Faschismus. Arbeiten zur politischen Philologie.

Ordnet sich Grass damit in den breiten Strom der Verdränger und Leugner ein, ist er insofern eine typisch deutsche Figur?

Im Blick auf die literarische Intelligenz in Westdeutschland ist mir der Begriff "breiter Strom" zu suggestiv. Grass hatte als ehemaliger SS-Soldat gelernt, Elite zu sein, und er hat nie aufgehört, es bleiben zu wollen. Dabei hätte seine Grobheit und tief sitzende Feindlichkeit gegenüber Intellektuellen stutzig machen müssen. "Typisch deutsch" ist meines Erachtens die Wechselbeziehung zwischen Grass und seiner deutschen Leserschaft. Nach der Tragödie kommt, wie wir von Hegel und Marx hören, das Satyrspiel, die Groteske. Das Epizentrum seines grotesken Schreibens über Juden und Deutsche, zum Beispiel in den "Hundejahren", ist die verdrängte Täterschaft. "Ich habe keinen Schuss abgegeben", erzählt Grass jetzt. Dankbar und gut unterhalten genießt das Publikum die literarische Verantwortungslosigkeit. Und jetzt?

Grass hat sich in der Nachkriegszeit öffentlich zu einer moralischen Instanz aufgeschwungen. Ist diese Form der "Vergangenheitsbewältigung" charakteristisch für die Nachkriegsliteraten?

So generell gewiss nicht.

Wieso hat er seine SS-Phase 60 Jahre verschwiegen - aus "Scham", wie er selbst sagt?

Für aufmerksame Leser hat Grass gar nicht so viel verschwiegen. Spätestens in seiner Novelle "Im Krebsgang" sagt der SS-Mann "alles". In der Rolle des "verspäteten Vaters" behauptet er dort, "alles", was er zu sagen und zu beichten hat, jetzt "nachträglich und aus schlechtem Gewissen" zu sagen. Aber in seiner Literatur hat Grass immer schon "alles" über die NS-Täterschaft, auch seine eigene, gesagt. Er nennt es "das Unfassliche". Das Unredliche dabei ist, dass er das angeblich Unfassliche gar nicht unfasslich sein lässt, sondern es auf eine in der Tat typisch deutsche Weise auflöst. In der "Blechtrommel" lässt er das eine seiner jüdischen Figuren besorgen, "Herr Fayngold", ein Überlebender des Lagers Treblinka. Der sagt: "Genau so", wie dieser Nazi Matzerat, den ein Rotarmist niedergestreckt hat, dort am Boden liege, "genau so" hätten die Leichen seiner Frau und seiner sieben Kinder in Treblinka gelegen. Hier zeigt sich Grass' Perspektive: Es ist die jener Deutschen, die sich selbst bemitleiden und in ihrer Wunschphantasie deutsche und jüdische Opfer gleichsetzen. Nur läßt sich über die Wahrheit schweigen und "heil" aus diesem Krieg herauskommen. Dieser Nach-Krieg ist noch nicht vorbei. Nicht für uns, nicht für Grass. Zum Beispiel hat er in seiner jetzigen Beichte eine Frage offen gelassen, über die er vermutlich weiter schweigen wird: Auf wen hat der SS-Schütze Grass keinen Schuss abgegeben?

Wie konnte es passieren, dass niemand seine NS-Vergangenheit überprüft hat, weder Biographen noch Journalisten?

Das wundert mich auch. Als Geschichtsschreiber der "Gruppe 47" hat es mir genügt, das sprechende Schweigen des Günter Grass in seinen Texten zu erfahren.

Glauben Sie, dass es zu einer Neubwertung seines Werks - oder nur seiner Biographie - kommen wird?

Es ist an der Zeit. Die Hoffnung besteht jetzt, dass die Epigonen einer angemaßten literarischen Linken in Deutschland aufhören, sich unter Berufung auf ihre Heiligen weiterhin gegen Kritik zu immunisieren - zum Beispiel am Schweigen der Gruppe 47 über den deutschen Antisemitismus nach der Shoa.

Aus welchem Grund hat Grass dieses Geständnis erst jetzt gemacht?

Im "Krebsgang" spricht er über seine Ermüdung nach der Danziger Trilogie in den Sechzigern. Es war die Ermüdung nach dem damals schon langen autobiographischen Schweigen als Sprachverliebter und Praezeptor Germaniae. Ein solches Schweigen ist anstrengende Verdrängungsarbeit. Vielleicht ist die Anstrengung seither unerträglich geworden und der Krebs ging noch einen Schritt. Vielleicht auch ist die Verantwortung für seine Mitschuld am verdorbenen Sprechen über die NS-Zeit nach 1945 in Grass erwacht. Aber das glaube ich nicht.