Meine ganze Familie kommt aus einem Dorf in Niedersachsen. Gelegentlich stieß über die Jahrhunderte mal jemand aus einem Nachbardorf hinzu, aber prinzipiell weiß ich sehr genau, wo meine Wurzeln sind. Und die sind lokal sehr begrenzt. Mit ein bisschen Mühe lässt sich der Stammbaum meiner Familie dort bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen. Aber dann kam mein Opa.

Nach dem Krieg flutete eine Welle aus Flüchtlingen das Land. Aus Pommern, Schlesien und Ostpreußen. Bis Kriegsende waren dies deutsche Gebiete gewesen, die nach 1945 an Polen und Russland fielen. Dort zu bleiben war keine Option für die Bewohner. Rund 14 Millionen(!) Menschen waren plötzlich mittel- und obdachlos. Auch in meinem niedersächsischen Dorf mussten die Menschen Flüchtlingsfamilien in ihren Wohnzimmern unterbringen, ob sie wollten oder nicht.

Ein Teil meiner Wurzeln, über den ich nichts weiß

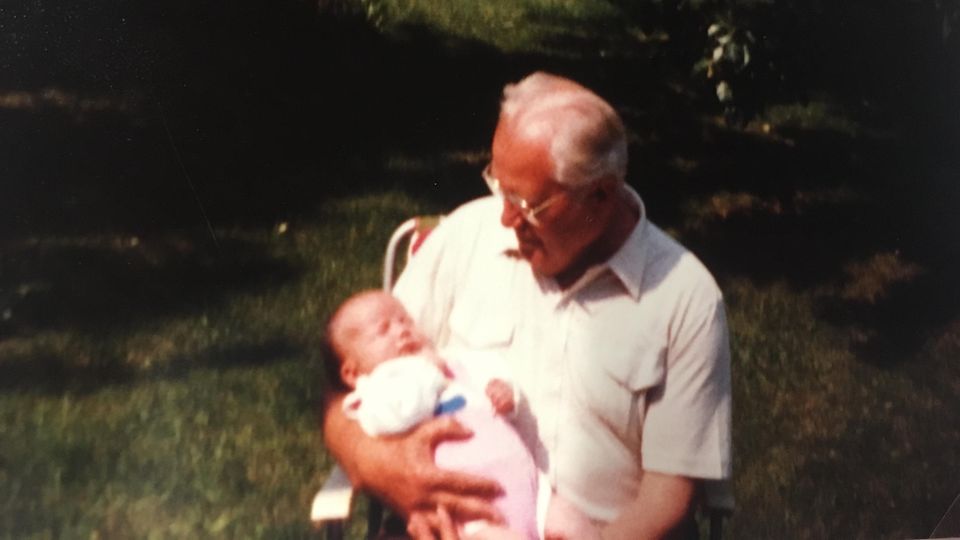

Auch mein Opa kam. Um genau zu sein aus Ragnit in Ostpreußen, einer kleinen Stadt in der Nähe von Tilsit. Meine Oma erzählte, dass er im Gegensatz zu den örtlichen Bauernsöhnen gewusst habe, was gute Manieren sind. Deshalb heiratete sie ihn, obwohl er kaum Geld hatte und, wie die anderen Neuankömmlinge, von den restlichen Dorfbewohnern schief angeguckt wurde. Er wusste auch, wie man mit harter Arbeit und ostpreußischer Disziplin eine Familie durchbringt, engagierte sich bald in den verschiedenen Vereinen des Dorfes sowie in der örtlichen SPD. Als ich klein war, war er Bürgermeister und ich mächtig stolz darauf.

"Ostpreußen" war ein Begriff, der immer wieder in meiner Familie aufkam. In meinem Kopf war das etwas fast Mythisches, das es nicht mehr gab. Aber auch wenn das für das ehemalige deutsche Gebiet natürlich zutrifft, gibt es ja dennoch das Land und die Städte dort noch immer, auch wenn sie anders heißen, zu Russland gehören und dort Menschen wohnen, die erst nach dem Krieg dorthin gezogen sind und mit der deutschen Vergangenheit der Region wenig anfangen können. Es ist eine Region, in die man reisen kann. Es ist eine Reise, die ich immer schon machen wollte. Genau wie meine Eltern. Genau wie meine Großeltern. Aber keiner hat sie bisher unternommen.

Weil das Geld fehlte. Weil das Landleben mit Tieren und Selbstversorger-Gärten Verpflichtungen mit sich brachte, die man nicht einfach ein paar Wochen liegen lassen konnte. Weil sich immer um etwas gekümmert werden musste. Weil mein Opa vielleicht auch Angst hatte vor den Veränderungen, die seine frühere Heimat mitgemacht hat. Aber vor allem, weil das Reisen in den Osten lange viel schwieriger war als es das heute ist. Da war bis 1989 eine schwer zu passierende Grenze mitten in Deutschland. Da waren schwer zu passierende Grenzen in Polen und in Russland. Und bis 1991 kam man als Tourist gar nicht ins ehemalige Ostpreußen, die heutige "Oblast Kaliningrad". Die Region war ein abgeriegeltes Militär-Sperrgebiet.

Heute ist die Mauer weg. Dank der EU ist auch die Reise nach und durch Polen kein Problem mehr. Ein Visum für Russland ist zwar relativ mühsam zu bekommen und nicht ganz billig, aber mit etwas Vorbereitung auch kein großes Problem. Also beschloss ich, diese Reise zusammen mit meinem Mann endlich anzugehen. Einfach ins Auto setzen und losfahren – und gucken, was uns in der einstigen Heimat meines Opas erwartet. Dem Teil meiner Wurzeln nachforschen, von denen ich im Gegensatz zum restlichen Teil fast nichts weiß. Ich bin dankbar, dass das heute möglich ist. Schwer zu verstehen, dass es immer noch Menschen gibt, die die EU und ihre offenen Grenzen für etwas Schlechtes halten. Das müssen Menschen sein, die niemals reisen.

Planung im Vorfeld ist nötig

Wir planen unseren Trip vorher sorgfältig, und das würde ich jedem empfehlen, der etwas Ähnliches vorhat. Die Oblast Kaliningrad ist nicht wirklich auf Touristen eingerichtet, schon gar nicht auf spontane Backpacker. Zudem muss man für das Visum angeben, in welchen Städten und Hotels man übernachten wird und dort an der Rezeption eine "Migration Card" vorzeigen. Kein Traumziel für den sogenannten Individualtouristen also. Wir machen das Beste draus und buchen Hotels im ehemaligen Tilsit, das heute Sovetsk heißt, und in Kaliningrad. Auf dem Weg dorthin bleiben wir zwei Nächte in Polen, auf dem Rückweg eine weitere. Wir fahren täglich um die fünf Stunden Auto, was sich auf Dauer als gut machbar, aber ziemlich anstrengend herausstellt.

Unser erstes Zwischenziel ist der polnische Ostsee-Ort Pobierowo. Wir haben ihn schändlicherweise nur ausgewählt, weil er passend in der Mitte zwischen Hamburg und Danzig, unserer zweiten Station, liegt. Und am Meer. Das Dorf ist klein, aber im Zentrum wurde für die Touristen so etwas wie ein permanenter Jahrmarkt aufgebaut. Zahllose mechanische Reittiere, ein Hüpfburg-Park, Läden, Kneipen und Restaurants, alles schrill und bunt und ein wenig surreal. Ein winzig kleines Las Vegas am Ostseestrand.

Die Menschen in Polen, die wir treffen, haben eine Freundlichkeit, in der immer etwas Strenge mitschwingt. Während wir durch die Dörfer fahren, sehen wir viele penibel die Straßen vor ihren Häusern kehren. Die Neubauten in der Ostsee-Region sind immer etwas zu bunt und zu kitschig, aber sie zeigen, dass hier viel passiert. Die Straßen allerdings gleichen oft eher Feldwegen, schmal und voller Schlaglöcher, umrahmt von alten Bäumen und Feldern. Wir sind im neuen VW meines Mannes unterwegs. Sagen wir: Er sorgt sich manchmal etwas um das Wohlergehen seines Autos. Doch das soll die gesamte Reise überraschend gut überstehen. Wir fahren durch kleine Orte, durch Felder. Erst als wir an Tag zwei in Danzig ankommen, haben wir wieder so richtig das Gefühl von "Stadt".

Danzig ist für sich schon eine Reise wert

Bevor wir in die berühmte Altstadt Danzigs fahren, halten wir in einem ruhigen Vorort. In Wreszcz steht das Haus, in dem Autor Günter Grass aufwuchs. In einem kleinen Park um die Ecke gibt es die berühmte Bank, auf der Skulpturen von Grass und seiner berühmtesten Schöpfung, dem kleinen Blechtrommler Oskar Matzerath, sitzen. Wir schauen uns das Haus an. Es ist eine hübsche, bürgerliche Gegend, aber die Fassaden der Nachbarhäuser bröckeln.

Ich habe hier zum ersten Mal das Gefühl, wirklich in die richtige Richtung unterwegs zu sein. Günter Grass hatte ein ähnliches Schicksal wie mein Opa. Auch er machte auf seine Weise das Beste draus. Nobelpreisträger ist ja auch nicht schlecht – es kann schließlich nicht jeder Bürgermeister meines Dorfes werden. Ich schicke meinem Vater, großer Grass-Fan, Fotos von dessen Haus per WhatsApp. Er freut sich.

Dann fahren wir weiter. Unser Hotel liegt mitten in der Altstadt. An der Rezeption bekommen wir einen Zettel, den wir ins Auto legen müssen, um hier in den engen Straßen parken zu dürfen. Das ist sonst nämlich verboten. Die Danziger Altstadt ist wunderschön: Die mächtige Backstein-Kathedrale ist beeindruckend. Die Häuser sind liebevoll restauriert und vermitteln wirklich ein Gefühl dafür, wie es hier im Mittelalter aussah. Überall gibt es Bernsteinschmuck zu kaufen. Wir schlendern an den Restaurants und Cafés am Ufer der Wisła vorbei. Die Touristen hier sind jung und hip, scheinen aus ganz Europa und auch aus Russland zu kommen. Es ist eine sehr angenehme Stimmung. Der Sonnenuntergang über dem kleinen Hafenbecken nordöstlich vom Marientor ist traumschön.

Am nächsten Tag ist es dann soweit. Wir brechen auf, um die russische Grenze zu überqueren. Schon eine halbe Stunde vorher halte ich unsere Reisepässe mit den Visa fest in den Händen. Mein Mann und ich sind beide nervös, ob wir auch wirklich an alles gedacht haben. Wir kommen zum Glück vormittags am Grenzdurchgang "Mamonovo 2 – Grzehotki" an, als dort fast nichts los ist. Nur ein Auto wartet vor uns. Zuerst müssen wir aus Polen, und damit aus der EU, ausreisen. Eine herbe polnische Grenzbeamtin checkt unser Auto und unsere Taschen und schickt uns weiter. Nach ein paar hundert Metern wartet die russische Seite. Erneut überprüft eine, diesmal russische, Grenzerin unser Auto. Anschließend müssen wir zur Passkontrolle und in eine abgedunkelte Scheibe blicken, während auf der anderen Seite jemand unser Passfoto gegencheckt. "Oni ne govoryat po-russki", ruft die Grenzerin ihren Kollegen zu, fast mitleidig. "Die können kein Russisch." Damit scheinen wir hier eine Minderheit zu sein.

Über die russische Grenze

Wir müssen mehrere Din-A4-Zettel ausfüllen. Angaben über uns, unser Gepäck und unser Auto machen. Obwohl wir die deutschsprachige Version der Formulare bekommen haben, machen wir alles falsch. Geduldig verbessert der zuständige Zöllner einen der Zettel und gibt uns neue Formulare. Wir füllen sie erneut aus, diesmal nach seiner Vorgabe. Aber anscheinend haben wir es wieder nicht hinbekommen, denn als wir sie dieses Mal abgeben, füllt der Zollbeamte einfach resigniert selbst zwei Bögen für uns aus. Wir fühlen uns dumm, sind aber dankbar für die Nettigkeit der Grenzbeamten. Oft hatten wir vorher im Netz gelesen, dass man nur mit Geld- und Wodka-Präsenten reibungslos über die Grenze käme. Zumindest hier hätte ich mich gar nicht getraut, so etwas zu versuchen, so korrekt und wohlmeinend wirken alle. Das mag an anderen Grenzübergängen anders sein.

Und dann haben wir unsere Migrationskärtchen in den Pässen, den Zollzettel für unser Auto – und sind drüben. In Russland. In der Oblast Kaliningrad. Im früheren Ostpreußen. Ich fühle mich seltsam euphorisch, würde am liebsten sofort irgendwo parken und mich albern in einer der Wiesen am Straßenrand wälzen. Ach, fragt nicht. Aber wir haben gelesen, dass die Grenzbeamten es nicht gern sehen, wenn man in den ersten paar Kilometern nach dem Übergang anhält, also fahren wir weiter. Die Regel scheint aber für die Russen nicht zu gelten: Am Seitenstreifen der Autobahn parken zahllose Autos.

Wir fragen uns, warum. Unsere Hirne sind voller fieser Klischees: Treffen sich hier die Schmuggler-Gangs, um den letzten Waffendeal abzurechnen? Das stellt sich schnell als der Blödsinn heraus, der es ist: Aus dem Wald am Straßenrand kommen Menschen mit Eimern und Körben. Ganze Familien. Hier wurden Pfifferlinge gesammelt, im großen Stil. Häufig werden wir in den kleinen Orten später auch Stände am Straßenrand sehen, an denen die Pilze verkauft werden.

Aber erst einmal düsen wir über die Autobahn. Nach den zwar idyllischen, aber schmalen und huckeligen Straßen in Polen ist es seltsam, in dieser von der Welt so abgeschnittenen Region plötzlich über perfekte Straßen zu rauschen. Die Autobahn ist neu, breit und fast leer. Hin und wieder passieren wir Baustellen, an denen die Fahrbahn in Schuss gehalten wird. Würde man sich ja so auch für Deutschland wünschen. Später lese ich, dass die gut ausgebauten Straßen Putins Zugeständnis an die unzufriedenen Kaliningrader waren, die sich von Russland ansonsten oft alleingelassen fühlen.

Wir fahren erst einmal an Kaliningrad, der Stadt, vorbei. Das werden wir uns auf dem Rückweg noch anschauen. Zuerst ist das ehemalige Tilsit unser Ziel, in dem wir ein Hotel gebucht haben. Das beste (vielleicht auch einzige) Hotel der Stadt. Für nur knapp 30 Euro die Nacht. Ich bin nicht sonderlich enthusiastisch, was Tilsit betrifft. Es ist eine gute Ausgangsbasis, um nach Ragnit und Lesgewangen zu kommen, die Orte, in denen mein Opa tatsächlich lebte. Ansonsten sehe ich es gerade noch eher als Pflichtprogramm, einmal durch die Stadt zu schlendern.

Irgendwie angekommen: Wir sind in Tilsit

Wir finden unser Hotel und sind gleichzeitig entzückt und amüsiert von unserem Zimmer im Hotel Russia. Es ist groß und hat alles, was man braucht – sogar einen Balkon –, ist aber im klischeehaftesten russischen Stil eingerichtet. Alles ist rot und gold und pompös. Irgendwie mag ich das. Der Blick vom Balkon auf den zentralen Platz vor dem Hotel gibt einem einen Eindruck davon, wie es hier in den Zwanzigern ausgesehen haben könnte. Dort steht auch ein alter Museums-Straßenbahnwaggon, der an damals erinnert. Ich starre die Menschen unten auf der Straße an und versuche mir vorzustellen, wie sie hier leben. Jetzt bin ich doch aufgeregt, hier zu sein und möchte raus auf die Straßen.

Wir hatten Angst, dass man uns als Deutsche nicht gerade freundlich aufnehmen könnte. Doch schon hier merken wir, dass wir uns diese Sorgen nicht hätten machen müssen. Die Menschen der Oblast Kaliningrad gehen offen mit der Vergangenheit um. Zeit ist verstrichen.

Die Fußgängerzone in Sovetsk ist, wohl für die sogenannten "Heimwehtouristen", sogar auf russisch und auf deutsch ausgeschildert. Nostalgische Straßenschilder verraten uns zweisprachig, wo wir uns gerade befinden. Ich bin etwas erstaunt, dass uns kein Deutscher irgendwo auffällt – wir sind so ziemlich die einzigen im Hotel und in der Stadt. Aber wenn man mal nachrechnet – die meisten Deutschen, die noch einen echten Bezug hierher haben, sind entweder sehr alt oder schon nicht mehr am Leben. Die nachfolgende Generation – also meine – hat dieses Fleckchen Erde offenbar noch nicht auf dem Zettel, wirkt hier zumindest so.

Wir schlendern durch die Fußgängerzone, die eigentlich ganz hübsch ist. Die Läden sind klein, die allseits bekannten Ketten sucht man hier vergebens. Kein H&M, kein Zara, kein C&A. Die Geschäftsauswahl entspricht eher der einer kleinen Kleinstadt. Dabei leben in Tilsit immerhin rund 42.000 Menschen. Ich bin froh, dass es hübsch ist. Ich hatte mir in meiner aus stereotypen zusammengedachten Welt Armut vorgestellt und hätte nicht gewusst, wie ich mich dazu verhalten sollte.

Größte Sehenswürdigkeit der Stadt ist die Königin-Luise-Brücke, die über die Memel führt. Auf der anderen Seite, am Ufer gegenüber, beginnt Litauen. Der Fluss ist die Grenze. Auf Fotos und in Prospekten sieht die Brücke wunderschön aus, und eigentlich ist sie das auch: imposante Steintürme, geschwungen und verziert, wie bei einer Burg. Was die hübschen Fotos aber nie gezeigt haben, ist die massive und ziemlich hässliche Grenzabsperrung vor der Brücke. Auf der maroden Straße direkt davor parken zahllose Lkw, die auf die Passage ins Nachbarland warten. Als Fußgänger kann man die Brücke überhaupt nicht betreten. Das Gesamtbild ist eher trostlos.

Das ist hier nicht das Ende der Welt. Oder?

Es ist merkwürdig: Wir fühlen uns hier ein bisschen wie am Ende der Welt. Aber es ist keineswegs das Ende – nur ein paar Meter weiter erstreckt sich schließlich Litauen, ein EU-Land. Dahinter Lettland, Estland, Finnland. Selbst Kopenhagen liegt nördlicher als Tilsit, Athen östlicher. Irgendwie sind wir mitten in Europa, und irgendwie so gar nicht. Ich würde gern weiter zum Fluss runtergehen. Doch am Ufer steht ein Schild, das wir nicht lesen können. Ist es verboten, weiterzugehen? Wir wissen es nicht, lassen aber Vorsicht walten und gehen zurück in Richtung Stadt.

Dort gibt es ein Militärmuseum. Wir sind nicht wirklich an Militaria interessiert – offenbar im krassen Gegensatz zu den Anwohnern. Vor dem eigentlichen Museum sind stolz verschiedene Panzer, Kanonen und Militärhubschrauber ausgestellt. Kinder spielen darauf. Ich denke darüber nach, dass das gleichzeitig irgendwie schön und ziemlich merkwürdig ist. Und was für heftige Magenschmerzen der deutsche TÜV bekäme, wenn er kleine Kinder auf meterhohe Kanonenrohre kraxeln sehen würde.

Sehr viel mehr gibt es in der Stadt gar nicht zu sehen. Im Gegensatz zu meinem Mann möchte ich trotzdem alles erkunden und zerre ihn ab von der schmucken Fußgängerzone in diverse Wohnstraßen. Die sind weniger schmuck. Teilweise altersschwache Plattenbauten, groß und grau und sagen wir diplomatisch: nicht schön, teilweise verfallene Häuser aus deutscher Zeit. Hier wird die schwierige Finanzlage dieses Zipfels der Welt deutlich sichtbar. Ich möchte weiterschlendern, aber mein Mann mag nicht mehr. "Was soll da sein?", fragt er skeptisch, mit Blick auf die nächste Straßenecke. Er rechnet fest damit, dass wir überfallen und ausgeraubt werden könnten. Ich bin fast beleidigt, habe offenbar innerhalb weniger Stunden schon so etwas wie Phantom-Lokalpatriotismus entwickelt.

Am nächsten Tag geben wir uns beide mehr Mühe. Ich weiß, dass er vor allem für mich in diesen zugegeben nicht gerade touristisch reizvollen Winkel der Welt gereist ist. Er weiß, dass es mir wichtig ist, hier zu sein. Heute ist der für mich spannendste Tag: Wir wollen in das Dorf fahren, in dem mein Opa geboren wurde. Er kam auf einem kleinen Bauernhof zur Welt, lebte dort mit seiner Schwester und seiner Mutter, außerdem mit einem Vater, der die Familie wenig später für eine andere Frau verlassen und in finanziell schwierigen Verhältnissen zurücklassen würde. Das Dorf hieß Lesgewangen, heute heißt es Zabrodino. Das klingt eher nach Italien, denke ich, gar nicht wirklich russisch. Dass es noch steht – nach dem Krieg für viele kleine ostpreußische Dörfer keineswegs selbstverständlich – hat mir Google Maps schon verraten.

Zabrodino: Hier wurde mein Opa geboren

Wir fahren jetzt nicht mehr auf neuen, breiten Autobahnen, sondern auf schmalen, oft geflickten Landstraßen. In manchen erkennt man noch die hübschen Alleen, für die Ostpreußen mal bekannt war. Vielleicht auch wegen der Straßenverhältnisse zieht sich der Weg. Es sind nur 35 Kilometer von Tilsit nach Zabrodino, die kommen mir aber länger vor. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur ungeduldig. Rechts und links von uns: viel Wald, noch mehr Felder und endlose Wiesen. Es ist so schön, dass wir kurz anhalten und Fotos der weiten Landschaft machen müssen.

Kurz vor unserem Ziel passiert es dann: Vor uns auf der Straße fährt ein Pferdekarren. Ein älteres Ehepaar sitzt auf dem Kutschbock, sie sind sichtlich nicht zum Spaß, sondern in landwirtschaftlicher Mission unterwegs. Während wir sie vorsichtig überholen, kann ich nicht wegschauen. Sie ist wie ein Blick zurück, vielleicht ist mein Opa hier auch einmal so auf einer Kutsche gefahren. Eine idyllische Vorstellung.

Noch so eine Vorstellung, bei der ich insgeheim lachen muss: Wäre die Oblast Kaliningrad heute deutsch, dann wäre hier vermutlich alles voller hässlicher Neubaugebiete mit den immergleichen Fertighäusern, mit Industriegebieten, Flachdach-Discountern und monotonen, subventionierten Maisfeldern. Die Kühe und Hühner, die frei auf Wiesen und in Vorgärten herumlaufen, wären vielleicht längst zwecks Gewinnmaximierung in Mastställe verfrachtet.

Wir erreichen Zabrodino und parken das Auto am Straßenrand. Der Ort besteht eigentlich nur aus einer Straße, an deren Rändern kleine Bauernhäuser mit hübsch gepflegten Selbstversorger-Gärten stehen. Es erinnert mich an meine Kindheit in meinem niedersächsischen Dorf. Auch der Mann, der uns auf der Straße entgegenkommt, erinnert mich an all die wettergegerbten, tiefenentspannten Bauern aus meinem Dorf. Er trägt die obligatorische Schiebermütze und pragmatische Arbeitskleidung. Seine Hände sind groß und zerfurcht. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt auf seine Hände achte.

Auf der Suche nach einem Haus

"My ishchem etot dom", lese ich stammelnd und verlegen von meinem iPhone ab, auf dem ich mir eine Übersetzungsapp installiert hatte. "Wir suchen dieses Haus!" Ich komme mir albern vor, aber der Mann versteht, was wir wollen. Ich zeige ihm ein Schwarzweißfoto von der Familie meines Opas, die vor der Einfahrt zu ihrem kompakten Bauernhaus posiert. Es sieht aus wie alle Häuser hier in Zabrodino, klein wie ein Schuhkarton, aber gepflegt und gemütlich. Der Mann lächelt uns an und gestikuliert die Straße hinab. Zu dritt schlendern wir durch das Dörfchen und schauen uns jedes Haus genau an. Ich muss wir vorstellen, was in meinem Heimatdorf los wäre, wenn zwei Fremde kämen und jedem in den Vorgarten glotzen würden. Da wäre die Empörung ganz schnell ganz groß.

Penibel vergleichen wir die Platzierung der Fenster und die Form des Schornsteines bei allen Häusern mit unserem alten Foto. Zum Schluss bleibt eigentlich nur ein Haus übrig, das passen könnte – allerdings wurde hier die obere Etage vor Kurzem renoviert. Was auch sein kann: Dass das Haus nicht mehr steht. Denn ein paar Grundstücke sind leer und überwuchert. Wir bedanken uns bei unserem freundlichen Helfer und stehen etwas ratlos da. "Lass uns dort noch einmal um die Ecke schauen", sage ich zu meinem Mann und deute auf einen kleinen Feldweg. Ich will hier nicht weg, ohne wirklich jede Ecke des Ortes gesehen zu haben und ganz sicher zu sein, jedes Haus mit dem Foto verglichen zu haben.

Irina kann ein paar Brocken Deutsch

Wir biegen also ums Eck, aber sehen direkt, dass dort nur Felder und Büsche warten. Aus dem Haus direkt am Ortseingang schaut eine Frau. Weites weißes Shirt, praktische Shorts. Vielleicht Ende 40. Sie ruft uns etwas auf Russisch zu, wir verstehen nichts. Ich zücke erneut mein Handy und frage auch sie noch einmal meine Frage, zeige ihr das Foto. Sie lächelt. "Deutsch?", sagt sie. "Ja!", rufe ich. Sie spricht tatsächlich ein wenig Deutsch. Und mir dämmert, dass wir nicht die ersten seltsamen Touris sind, die hier nach Spuren ihrer Familie suchen.

Wir stellen uns vor, unsere neue Freundin heißt Irina. Sie erzählt uns, was man sich im Dorf von den Menschen erzählt, die hier früher gelebt haben. Auch mit Irina spazieren wir noch einmal an allen Häusern vorbei, und bleiben letztlich wieder vor dem stehen, das wir auch vorher schon als einzige Möglichkeit identifiziert hatten. Es gehöre einem Mann, der nicht oft hier sei, erzählt Irina. Er hätte oft in Deutschland zu tun. Ich frage, ob ich vielleicht Fotos vom Haus machen dürfe? Wieder muss ich daran denken, was in meiner Heimat los wäre, wenn Fremde auf dem Hof eines Hauses, das ihnen nicht gehört, eine Kamera zücken würden. Doch Irina strahlt und nickt und schiebt uns direkt in den Hof ihres Nachbarn, der offensichtlich nicht da ist. Das Haus ist ein halber Rohbau, die obere Etage besteht noch aus Ytong-Quadern. Hinten befindet sich eine kleine Scheune, außerdem hat der Besitzer ein Gewächshaus gebaut. Wirklich gepflegt sieht das Grundstück aber nicht aus. Man sieht, dass hier niemand permanent wohnt.

Ich weiß nicht, ob dies wirklich das Haus ist, in dem mein Opa zur Welt kam. Es ist ein kleines Haus, für eine ganze Familie. Aber ich kann mir irgendwie gut vorstellen, hier zu leben. Bevorzugt aber mit meinen jetzigen Mitteln – mit okayem Geld, Ikea-Möbeln und Internetanschluss.

1946 wurden russische Siedler von der Regierung in Moskau in die Oblast Kaliningrad gelockt. Man versprach ihnen Jobs in den großen kommunistischen Landwirtschaftsbetrieben und bessere Lebensbedingungen als im Rest Russlands. Doch die in ihrer Heimat bewährten Methoden des Ackerbaus ließen sich auf diese Gegend nicht übertragen, die Menschen kamen nicht mit der Bewässerung der Felder zurecht und litten unter der im Krieg zerstörten Infrastruktur. Mehr als die Hälfte der ursprünglichen Siedler ging nach wenigen Jahren zurück nach Russland. Es blieb nur, wer in seiner ursprünglichen Heimat wirklich noch schlechter dran gewesen wäre. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurden die Bedingungen noch einmal deutlich härter. Die Arbeitslosigkeit in der Region wird heute auf etwa 40 Prozent geschätzt.

Zwei Tupperdosen voll Erde

Irina fragt uns aus, ob unser Opa jemals wieder hergekommen sei. Sie ist betrübt, dass er das nie geschafft hat. Ich auch, aber jetzt bin ich froh, stellvertretend für ihn gekommen zu sein und so einen guten Eindruck seiner einstigen Heimat mitnehmen zu können. Zabrodino mag ein armes Dörfchen sein, aber ein hübsches voller lieber Menschen.

Ein paar Meter hinter dem Ortsausgang halten wir am Straßenrand. Ich mache etwas sehr Albernes und schlage mich mit zwei Tupperdosen und einer Plastikschaufel durchs Gebüsch am Straßengraben, bis ich auf einer kleinen Wiese am Rand der weiten Felder stehe. Etwas verlegen schaufele ich Zabrodiner Erde in die Plastikbehälter. Ein bisschen für meine Familie, ein bisschen für mich, das meiste für das Grab meines Opas.

Wir fahren weiter in die nächste größere Stadt, nach Neman, das früher Ragnit hieß. Hierher zog die Familie meines Opas, nachdem sie ihren kleinen Bauernhof verkaufen musste. Sie fanden eine kleine Wohnung in einer der Hauptstraßen des Städtchens, in ein paar Zimmern über einer Metzgerei. In einem Bildband über Ragnit habe ich ein Foto des Hauses gefunden. Die Betreiber der Metzgerei, zwei schwergewichtige Brüder, stehen mit einem preisgekrönten Bullen davor. Sie sehen nicht unbedingt sympathisch aus und ich hoffe, dass der Eindruck täuscht und meine Uroma trotzdem gut in deren Haus untergekommen war. Sie verdiente jetzt mit Näh- und Schneiderarbeiten ihr Geld und versuchte, meinen Opa und dessen Schwester durchzubringen.

Das Bild im Buch ist natürlich prinzipiell eine große Hilfe, das Haus zu finden. Nur, dass es leider keine große Hilfe ist. Denn das Haus gibt es nicht mehr. Während Ragnit insgesamt im Krieg relativ viel Glück in Sachen Zerstörung hatte, fiel ausgerechnet dieser Teil der Innenstadt den Bomben zum Opfer. Einst hatte das Haus der Metzgerbrüder in der damaligen Hindenburgstraße gestanden, heute ist es die Ulitsa Pobedy, und während dort eine ganze Reihe alter Häuser noch stehen, beginnen ab einem gewissen Punkt neue Bauten. Ich starre frustriert darauf. Was für ein Pech. In Zabrodino hatten wir nur ein "Vielleicht", was das Haus meines Opas betraf. In Ragnit ein eindeutiges "Nein". Ich bin enttäuscht.

Mein Mann versucht, mich aufzubauen. Damit hätten wir doch gerechnet, sagt er. Ja – gehofft hatte ich dennoch etwas anderes. Während mein Opa noch klein war, als die Familie in Zabrodino lebte, hat er seine Kindheit und Jugend hier in Ragnit verbracht. Vermutlich war das für ihn wirklich sein Zuhause. Und das gibt es nur noch in Teilen. Früher hätte wenige Meter weiter der Marktplatz gelegen, der jetzt mit pragmatischen 70er-Jahre-Gebäuden bebaut ist. Und direkt gegenüber die imposante Burg Ragnit. Das beeindruckende rote Backsteingebäude aus dem späten 14. Jahrhundert wurde ebenfalls im Krieg zerstört und nicht wieder aufgebaut.

Es ist heute eine wildromantische Ruine, die man einfach betreten kann. Zwar stehen am Eingang Hinweisschilder, aber wir verstehen sie nicht. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit warnen sie uns, dass uns hier jederzeit Steine auf den Kopf fallen können oder wir im hohen Gras, das die Mauern überwuchert, stolpern und auf irgendeine Weise einen schrecklichen Tod finden könnten. Denn in Deutschland dürfte man sich dem verfallenen Gemäuer aus Sicherheitsgründen sicher nicht mal auf hundert Meter nähern. Hier stromern und klettern wir furchtlos durch die seltsam schöne Kulisse. Auch wenn es toll aussieht – ein bisschen betrüblich ist es doch. In Schottland ist ähnlich viel von Burgen übrig, die seit Hunderten von Jahren verfallen. Diese Burg stand bis vor gut 70 Jahren noch nahezu intakt hier, doch das Geld, das eine Restaurierung kosten würde, wird hier sehr viel dringender für andere Dinge gebraucht.

Manche Ideen sind schön, aber leider Käse

Auf dem Rückweg begegnen wir einer Streunerkatzenfamilie. Eine kleine weiße Babykatze und ihre Geschwister spielen an einem Papiercontainer, sind an Streicheleinheiten aber nicht interessiert. Natürlich möchte ich sie alle mitnehmen, aber Vernunft und die Erinnerung an die Grenzkontrolle machen das unmöglich.

Als wir denken, dass wir hier in Ragnit nun alles gesehen haben, entdecken wir an einem Backsteingebäude in einem Hinterhof plötzlich eine alte Aufschrift: "Käserei Tilsit-Ragnit". Ach ja, richtig, der Tilsiter Käse! "Erfunden" wurde der leicht würzige Kuhmilchkäse mit den kleinen Löchern im frühen 18. Jahrhundert, als viele Schweizer und Niederländer nach Ostpreußen kamen, da sie in ihrer Heimat religiöser Verfolgung ausgesetzt waren. Sie brachten ihre Käserezepte mit und entwickelten nach und nach den Tilsiter.

Bis auf diese Aufschrift haben wir ihn hier aber noch nirgends entdecken können, was vermutlich auch daran liegt, dass die Menschen hier ihre Besorgungen eher an kleinen Straßenständen machen als in Supermärkten. Tilsiter Käse wäre vermutlich vor allem ein Souvenir für Touris, und von denen gibt es nicht genug, als dass es sich lohnen würde. Aber seit der Entdeckung dieses kleinen Hinterhofgebäudes bekomme ich den Plan, eines Tages einen Laden für Tilsiter Käse dort zu eröffnen, nicht mehr aus meinem Kopf. Aus Milch von den gemütlichen Kühen in den Vorgärten.

Blöde, glückliche West-Touristen

Als wir abends wieder in unserem Hotel in Tilsit sind und vom Balkon auf die Straßen blicken, fühle ich mich fast schon ein bisschen heimisch. Und ja, herrje, das ist albern und übertrieben, ich bin seit zwei Tagen hier und werde morgen schon wieder wegfahren. Aber irgendwie liegt mir diese Gegend am Herzen, und wenn man ein bisschen esoterisch werden mag, hat das vielleicht auch mit meinen Wurzeln zu tun.

Abends essen wir im Hotelrestaurant. Mein Mann bestellt Fisch, ich das einzige vegetarische Gericht auf der Karte, überbackene Aubergine. Es ist sehr lecker. Deftig und köstlich. Und es kostet so unverschämt wenig Geld. Ich frage mich, wie oft die Tilsiter so essen gehen können. Wir geben ordentlich Trinkgeld, aber vielleicht ist das auch falsch und überheblich? Aber wir entscheiden, dass den Hotel- und Gastromitarbeitern hier ein unelegant verschwenderischer Touri vermutlich lieber ist als ein unelegant geiziger.

Ein bisschen Friesland im hohen Nordosten

Am nächsten Vormittag fahren wir wieder. Wir peilen Kaliningrad an, die Hauptstadt der Region, die etwas weiter südlich liegt. Vorher machen wir jedoch einen Umweg, um die vielgerühmte Kurische Nehrung zu sehen, die so schön sein soll. Eine lange, schmale Landzunge aus feinem weißen Sand. Google Maps führt uns dazu bis nach Selenogradsk, das früher Cranz hieß. Es war schon damals ein beliebtes Seebad und ist es noch heute. Im Gegensatz zum vergessen wirkenden Rest der Region ist Selenogradsk gepflegt und man sieht direkt, dass hier Geld und Mühe investiert wurden. Am Stadtrand sind moderne Hochhäuser in den Himmel gewachsen, die Promenade am Meer könnte auch an der deutschen Nordsee liegen. Doch auch hier finden sich zwischen den hübsch renovierten Gebäuden immer wieder halbe Ruinen, wo das Geld einfach nicht mehr reichte.

Eine Enttäuschung: Bis an die tatsächliche Kuhrische Nehrung kommen wir nicht. Die einzige Straße, die dorthin führt, ist abgesperrt – wir lernen später, dass wir vermutlich hätten passieren können, gegen Zahlung einer Gebühr. Denn die Gegend ist ein Naturschutzgebiet. Doch die Wachmänner und die Absperrung haben uns voreilig eingeschüchtert, wir kehren um und verbringen den Rest des Nachmittags in Selenogradsk. Das stellt sich immerhin auch als keine schlechte Entscheidung heraus, denn es ist wirklich hübsch hier.

Das Meer ist wilder, als es am Strand in Polen war, und trotzdem baden unerschrockene Russen in den Wellen. Die Innenstadt ist bezaubernd restauriert. Immer wieder stehen wir vor Katzenstatuen, denn Katzen sind das Wappentier des Städtchens. (Auch ein paar freundliche echte Katzen treffen und streicheln wir). Ein Mann sitzt gemütlich auf einem Handtuch am Strand, neben ihm ein wohlgenährter schwarz-weißer Kater. Ist es seiner, den er mit auf den Ausflug ans Meer genommen hat? Wohnt der Kater einfach hier irgendwo in der Nähe des Strands? Wir wissen es nicht, der Anblick ist aber putzig.

Königsberg und ein Kaffee mit Kant

Und dann machen wir uns auf den Weg nach Kaliningrad. Unser Hotel steht mitten in der Stadt, an der zentralen Kreuzung Ulitschka Shevchenko / Prospekt Leninskiy. Von außen ein trister Plattenbau, innen aber schick und supermodern. Von hier ist es nicht weit bis zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt: Direkt auf der anderen Seite der mehrspurigen Straße vor dem Hotel steht direkt eine skurrile Attraktion: Das einstige sowjetische Rathaus, das Dom Sowetow.

Das mächtige Hochhaus wurde in den 60ern gebaut, auf der Höhe des Brutalismus – bis die Architekten erkannten, dass der Untergrund für eine so massive Bebauung gar nicht geeignet war und das Gebäude gefährliche statische Probleme bekam. "Die Rache der Preußen" heißt es im Volksmund. Das riesenhafte Bauwerk konnte nie genutzt werden. Es sieht seltsam großartig aus, wie es da steht und vor sich hin rottet. So viel Beton. Toll und hässlich und beeindruckend und schön. In den Fenstern, weit weit oben, sieht man Gras aus den Mauern wachsen. Peinlich scheint den Kaliningradern der gigantische Patzer aber keineswegs zu sein – davor erstreckt sich ein großer und gepflegter Platz.

Wir überqueren eine Brücke über den Fluss Pregel, auf dem Weg zum Kaliningrader Dom. Bei all dem Autoverkehr hier hat man als Fußgänger ziemlich schnell das Gefühl, das Feinstaublevel in der eigenen Lunge für den aktuellen Monat bereits erreicht zu haben. Doch sobald man ab von den Straßen in den idyllischen Park spaziert, ist vom Trubel der Stadt nichts mehr zu spüren. Wir trinken einen Kaffee vor dem historischen Dom, der eine interessante Geschichte hat. Dann schlendern wir herum, schauen uns alles an, bis wir auf der Rückseite der Kirche das Grab des Philosophen Immanuel Kant finden. Dessen kategorischen Imperativ haben wir ja vermutlich alle in der Schule gelernt. Kant soll Königsberg übrigens während seines ganzen Lebens nie verlassen haben.

Anschließend bummeln wir durch die Straßen. Kaliningrad ist eine echte Stadt, eine große Stadt. Die einzige wirkliche Stadt in der Oblast. Man spürt, dass sie ein zentraler Knotenpunkt für die Menschen der ganzen Region ist, die Straßen sind voll, die Gehwege auch. Es ist ein praktischer Ort, ein lebendiger, an manchen Stellen ein hübscher. Aber schön im Sinne von "schön" ist es hier nicht. Viel Grau, viele große Straßen, viel Beton.

Die Reise war zu kurz. Aber sie ist passiert.

Am nächsten Morgen plündern wir für umgerechnet weniger als 5 Euro ein Hotel-Frühstücksbuffet, für das wir in Deutschland das Fünffache gezahlt hätten. Ich probiere zum ersten Mal Buchweizen-Porridge. Es ist warm und sämig und gleichzeitig süß und etwas salzig – ich liebe es. Und dann treten wir die Heimreise an.

Der Grenzübertritt von Russland in die EU dauert dieses Mal deutlich länger als auf der Hinreise. Ungefähr vier Mal länger. Wir stehen ewig lange mit dem Auto in einer Schlange und wissen nicht, was genau bei der Kontrolle eigentlich so viel Zeit in Anspruch nimmt. Zwei Stunden harren wir aus, bis wir endlich dran sind. Warum alles so lange dauert, wird uns auch jetzt nicht klar: Die Grenzbeamten checken kurz lustlos unser Auto, das war's. Etwas mulmig wird mir, als der Beamte beim Blick in den Kofferraum die Tupperdosen mit Erde findet und kurz erstaunt in die Hand nimmt. Er öffnet jedoch nicht einmal den Deckel, zuckt nur mit den Schultern und legt sie wieder hin. Ich bin froh, für mich, für meinen Opa, für meine Familie: Für ihn mag es nur ein kleines Stück Erde gewesen sein. Für mich war es irgendwie ein Stück meiner Geschichte.