Seit Anfang Juli 1944 war der Offizier Claus Schenk Graf von Stauffenberg mehrmals mit seiner Aktentasche voll Sprengstoff bei Hitler am Obersalzberg oder in der Wolfsschanze in Ostpreußen 100 Kilometer von der russischen Front entfernt. Immer gab es Hindernisse, er wurde von zögernden Mitverschwörern "zurückgepfiffen", unter anderem, weil der SS-Führer Heinrich Himmler und/oder Reichsmarschall Hermann Göring wider Erwarten nicht mit anwesend waren, die ebenfalls beseitigt werden sollten.

Erst am 20. Juli zündete die Bombe und dann auch nur zur Hälfte mit einem der beiden mitgebrachten Sprengsätze. Den anderen hatte der kriegsverletzte Stauffenberg mit nur einer Hand und nur drei Fingern mit einer Flachzange nicht mehr scharf machen können.

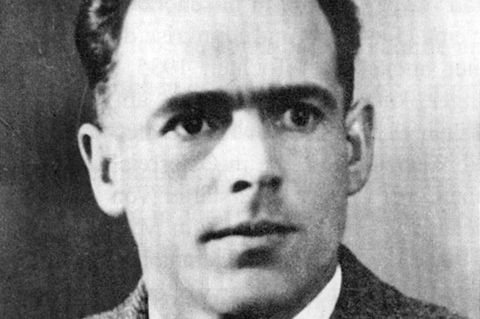

So schildert der Autor Thomas Karlauf die dramatischen Ereignisse um das Attentat in seiner Biografie zum 75. Jahrestag des Attentats mit einer differenzierten und teilweise auch kritischen Sicht auf die Verschwörer ("Stauffenberg - Porträt eines Attentäters", Blessing Verlag).

Richtungsstreit unter den Verschwörern

Sprengstoffexperten stimmten heute darin überein, schreibt Karlauf, dass bei einer doppelten Ladung keiner der Anwesenden in Hitlers Baracke im "Führerhauptquartier" überlebt hätte. Fünf der 24 Anwesenden wurden tödlich verletzt, andere schwer, Hitler selbst nur leicht, auch wenn sein Trommelfell in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Auch in Stauffenbergs Doppelfunktion als Attentäter "vor Ort" und Organisator und damit wichtiger "Generalstabsplaner" des Staatsstreiches sehen die Forscher eine große Schwachstelle in der gesamten Planung. Aber am Ende scheiterte der Putsch nach Darstellung Karlaufs nicht an entschiedener Gegenwehr des NS-Regimes, sondern am Widerstand beziehungsweise Richtungsstreit in den eigenen Reihen mit entsprechenden Zeitverzögerungen, auch zwischen der Militäropposition und den zivilen Widerstandsgruppen um Carl Goerdeler und anderen Protagonisten. Das schildert Karlauf mit vielen Details.

Goerdeler zum Beispiel setzte auf eine Ablösung Hitlers durch die Wehrmachtsführung. Andererseits hatte es immer wieder Überlegungen gegeben, wie Hitler zu beseitigen und eben auch zu töten sei.

Die 2019 erschienene Biografie geht auch ausführlich auf die anfängliche Hitler-Gefolgschaft und Begeisterung Stauffenbergs und anderer Verschwörer über die ersten Kriegserfolge ein. Viel Neues offenbart Karlauf allerdings nicht, die NS-Vergangenheit vieler Widerstandskämpfer, die in den ersten Nachkriegsjahren in der Bundesrepublik zunächst kaum eine Rolle spielte, wird auch in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand im Berliner Bendlerblock nicht verschwiegen und wurde spätestens zum 60. Jahrestag des Attentats 2004 thematisiert. Die Ausstellung in der Gedenkstätte mit zahlreichen Dokumenten ist übrigens nach wie vor eine ausgezeichnete "Kurzfassung" mancher langatmiger Bücher über den 20. Juli 1944 und vor allem immer wieder Schulklassen ans Herz zu legen, auch wenn sie vielleicht etwas lebendiger gestaltet werden könnte.

Im Bendlerblock hatte auch der frühere Bundespräsident Joachim Gauck am 70. Jahrestag des Attentats daran erinnert, dass es noch in den 50er Jahren in der jungen Bundesrepublik viele gegeben habe, die die Männer um Stauffenberg weiterhin als Landesverräter diffamierten. "Früher Angepasste schwangen sich zu einem ungerechten und verleumderischen Urteil auf über jene, die mit ihrem Einsatz gegen die Diktatur mit dem Leben bezahlt haben."

Was sollte nach Hitler kommen?

Beim Verschwörerkreis stand seinerzeit auch die Streitfrage im Mittelpunkt, ob der "Tyrannenmord" im 20. Jahrhundert überhaupt gerechtfertigt sei und ob die deutsche Bevölkerung trotz schwerer Kriegsleiden dahinterstünde. Stauffenberg war aber zu der festen Überzeugung gekommen, so Karlauf, dass ein Regime erst einmal gestürzt werden musste, bevor man ein besseres an seine Stelle setzen konnte.

Henning von Tresckow, seit 1941 in den Widerstandskreisen aktiv und von vielen als das eigentliche Herz und der Motor des Widerstands gegen Hitler bezeichnet, meinte, Hitler müsse "wie ein toller Hund erschlagen werden, weil er die Menschheit gefährdet", wie sich der damalige Generalstabsoffizier Rudolf-Christoph von Gersdorff im 20. Juli-Fernseh-Dokudrama "Operation Walküre" von 1971 (von Franz Peter Wirth mit Joachim Fest) erinnerte.

Trotz aller Bedenken hätte selbst zu dem relativ späten Zeitpunkt des Attentats im fünften Kriegsjahr das massenhafte Morden und Sterben aufgehört, wie es der Wehrmachtsoffizier und Mitverschwörer Philipp von Boeselager nach dem Krieg formulierte.

Karlauf schildert auch ausführlich die Überlegungen der Verschwörer, was für ein "neues Deutschland" nach Hitler eigentlich geplant war. In den vorbereiteten Aufrufen, die beim Staatsstreich verbreitet werden sollten, war von einer "neuen Ordnung" die Rede, mit Recht und Gerechtigkeit für alle Deutschen, der "Wiederherstellung der vollkommenen Majestät des Rechts" als wichtigste Aufgabe des neuen Staates, allerdings auch von "naturgegebenen Rängen". Stauffenberg hatte früher die Überzeugung geäußert, dass die Deutschen den geschichtlichen Auftrag hätten, Europa zu führen, um das abendländische Erbe zu retten.

Bis in den Krieg dieselben Ziele

In der vorbereiteten "Regierungserklärung" der Verschwörer für die Zeit nach dem Umsturz, die in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand im Bendlerblock auch als Faksimile zu lesen ist, wird die sofortige Beendigung der "unmenschlichen und unbarmherzigen" Judenverfolgung angekündigt, die Konzentrationslager sollten aufgelöst, Schuldige bestraft werden. Kriegshandlungen dienten nur noch der "Verteidigung des Vaterlandes" und nicht mehr "der Eroberungssucht und dem Prestigebedürfnis eines Wahnsinnigen". Man lehne "feige Beschimpfungen des Gegners" ab, denn "echtes Christentum" verlange auch "Duldsamkeit gegenüber den Andersgläubigen".

Karlauf geht ausführlich auf die geistige Entwicklung und gleichzeitige militärische Karriere Stauffenbergs, einem Nachkommen Gneisenaus, in der Hitler-Zeit ein. Dabei verliert er sich teilweise etwas zu ausführlich in militärischen Details, auch bei der Schilderung der Feldszüge im Zweiten Weltkrieg. Die vertragswidrige und von Hitler vorangetriebene Wiederaufrüstung Deutschlands eröffnete gerade den jüngeren Jahrgängen neue Karrierechancen in der Wehrmacht, wie die Reichswehr jetzt hieß.

Zudem hätten sich bis in die Kriegsjahre hinein die politischen Zielsetzungen der Brüder Stauffenberg mit denen der Nationalsozialisten wie der Mehrheit des Adels und des Militärs gedeckt, betont Karlauf. "Beim Heer mied man das Wort Republik wo man nur konnte." Auch zu den antisemitischen Maßnahmen und schließlich Pogromen der Nazis sei keine einzige Aussage Stauffenbergs überliefert, "die quellenkritischer Prüfung standhält".

Stauffenberg rechnete damit, als Verräter zu gelten

Für Stauffenberg stand aber die politische Verantwortung des Generalstabsoffiziers nie zur Diskussion, betont Karlauf. Damit deckte sich die Klage anderer Mitverschwörer über die "Subalternität der obersten militärischen Befehlshaber, die nicht sehen wollen, dass Hitler Deutschland mit in den Abgrund reißen will".

Das hatten Militärführer wie Henning von Tresckow, der eine zentrale Rolle im militärischen Widerstand gegen Hitler spielen sollte, bald erkannt. Und Stauffenberg erkannte seine eigene Verantwortung in der Schlüsselstellung beim Oberkommando des Heeres und bewies laut Karlauf "ein hohes Maß an Konsequenz und Nervenstärke" und wohl auch im Bewusstsein, dass er wohl "auch als Verräter in die deutsche Geschichte eingehen wird", wie Stauffenberg wenige Tage vor dem Attentat gesagt haben soll.

Am Vorabend des 20. Juli 1944 ging der gläubige Katholik in die Rosenkranz-Basilika in Berlin-Steglitz. In der Nacht zum 21. Juli wurde er zusammen mit anderen Verschwörern im Hof des Bendlerblocks in der heutigen Stauffenbergstraße standrechtlich erschossen. Stauffenberg wurde 36 Jahre alt. Insgesamt fielen etwa 200 Mitverschwörer und andere Widerstandskämpfer im Zusammenhang mit dem 20. Juli der Nazi-Justiz zum Opfer.