Wilhelm Tell, Don Carlos, Fiesco, Wallenstein - die Stiftung Weimarer Klassik stellt zum 200. Todestag Friedrich Schillers die Aktualität seiner Geschichtsdramen auf den Prüfstand. Unter dem Titel "Die Wahrheit hält Gericht - Schillers Helden heute" illustriert die Jubiläumsschau von heute an im Schiller-Museum die Geschichte der einzelnen Werke sowie ihre zeitgenössische Wirkung und Bearbeitung durch Autoren der Gegenwart.

Der "Dichter der Freiheit" war am 9. Mai 1805 im Alter von nur 45 Jahren gestorben. Mit seinem Dichterfreund Johann Wolfgang von Goethe hatte er die kleine Residenzstadt Weimar um 1800 zu einem Hort humanistischer Ideale gemacht. Aus diesem Grund hat die Stadt Weimer und der Freistaat Thüringen zu einem Festakt ins Deutschen Nationaltheater eingeladen.

Literaturschätze und Multimedia

Fortgesetzt werden die Feierlichkeiten zum Schillerjahr dann mit der Eröffnung der Jubiläumsschau im Weimarer Museum. Bis Ende Septermber wird sich die Ausstellung in sieben Themenbereichem mit den Geschichtsdramen beschäftigen, darunter auch "Die Räuber", "Don Carlos" und "Maria Stuart". Für die empfindlichen Exponate mussten extra Klimavitrinen gebaut werden.

Während in der Schiller-Ausstellung im Deutschen Literaturarchiv in Marbach die Biografie im Mittelpunkt stehe, gehe es in Weimar um Werke und Wirken des jungen Dichters, sagt Direktor Ernst-Gerhard Güse. "Wir wollen nicht das bisherige und oft falsche Bild von Schiller aus den Medien weiter transportieren, sondern eine Sicht, die bisher ignoriert wurde", so Güse. Vor dem Spiegel der politischen Geschichte solle die Ausstellung daher Schiller als stets modernen, ernsten, kritisch realistischen bis pessimistischen Dichter zeigen und als politischen Dramatiker neu entdecken lassen. Multimedial werde die Entstehung seiner Dramen vor den zeitgeschichtlichen Hintergründen sowie die Relevanz seiner Stücke in der Gesellschaft dargestellt. Mehr als 600 Fotos, Dokumente, Videoausschnitte aus Film- und Theaterszenen, Bühnendekorationen sollen dabei Schillersches Theater mit deutscher Geschichte verbinden.

"Maria Stuart" und die Wiedervereinigung

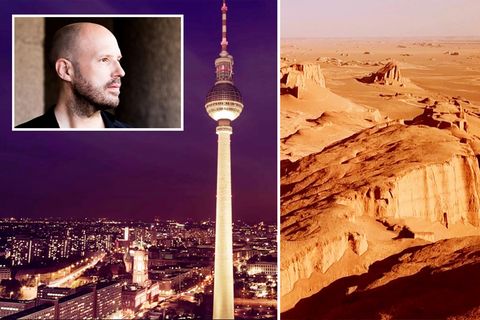

Vor allem die Jugend soll an seine radikale Diagnose des Zivilisationsprozesses herangeführt werden, sagt der Literaturwissenschaftler Lothar Ehrlich. Vorgestellt werden wegweisende Theaterinszenierungen von Bertholt Brecht, über Ingmar Bergmann bis zu Einar Schleef. Schleef habe 1993 bei seiner Inszenierung von Rolf Hochhuts "Wessis in Weimar" im Berliner Ensemble mehrere Szenen aus "Maria Stuart" in das aktuelle Stück zur deutschen Wiedervereinigung montiert. Er habe so versucht - anders als vom Autor beabsichtigt - die Dimension des Wendeprozesses auf 200 Jahre Geschichte auszudehnen.

Auch Schillers Erstlingsdrama "Die Räuber" ist Thema der Schau. Immer wieder wurde das Werk vor aktuellem Hintergrund inszeniert. 1966 brachte Peter Zadek an der Schillerbühne in Bremen den Klassiker als Pop-Art. Die DDR-Inszenierung 1971 an der Berliner Volksbühne (Regie Manfred Karge/Matthias Langhoff) sorgte durch die Radikalität der Räuberbande für Aufsehen. Sie stand für eine revolutionäre Jugend, die mit ihrem Anspruch an das Absolute scheitert. Im Wendejahr 1990 polarisierte Frank Castorff an der Berliner Volksbühne mit seiner Sicht die Geister. Als Tribut an den Zeitgeist stand für ihn das Revolutionäre im Mittelpunkt, weniger der Vater-Sohn-Konflikt.