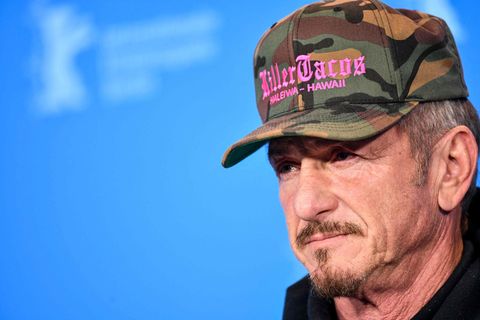

Um gleich zu Beginn die wichtigste Frage abzuhandeln: Nein, der unwiderstehliche George Clooney ist wirklich nicht gekommen. Obwohl er die Hauptrolle in "The Good German" innehat, der noch dazu in den Trümmerbergen von Nachkriegs-Berlin spielt. Kurz ist sogar einmal ein zerschossenes Straßenschild des Potsdamer Platzes im Bild.

Gedreht hat das verzwickte Krimidrama der US-Regisseur Steven Soderbergh. Und wer sich an dessen Experimentierfreudigkeit beispielsweise bei "Solaris" oder "Bubble" erinnert, wundert sich kaum, dass Soderbergh seinen Darstellern, neben Clooney noch Cate Blanchett und Tobey Maguire, die volle Nostalgie-Packung zumutet. Der "Gute Deutsche" ist schwarz-weiß und verwendet die gleichen technischen Mittel, die Beleuchtung, die Kamera-Einstellungen und die überdramatische Filmmusik der Klassiker der 40er Jahre. Klar, dass auch ein Abwasserkanal wie im "Dritten Mann" und eine wartende Propellermaschine wie in "Casablanca" ihren Auftritt haben.

Jeden Tag ein Wodka Tonic

Hübscher Versuch, doch leider geht Soderberghs Idee und gnadenloser Stilwille am Ende nicht auf. Zu undefiniert und leidenschaftslos die Rolle von Clooneys Kriegsberichterstatter, der nach einem mysteriösen Mord zwischen die Fronten von Russen, Amerikanern und Altnazis gerät. Das mag am distanzierten Drehbuch liegen, aber auch an Clooney selbst, der trotz seines so herrlich altmodischen Gesichtes nie in die Zeit zu finden scheint und ständig blutig geprügelt wird. Nach mehreren wundersamen Schnellheilungen spielt er dann wieder so steif wie eine ungebügelte Uniform.

Nach der ersten Pressevorführung machte sich denn auch ein gewisser Frust im Publikum breit, sogar gebuht wurde zögerlich. Auf der nachfolgenden Pressekonferenz mussten Soderbergh, unter der braunen Lederjacke ein Ampelmännchen-T-Shirt, und Cate Blanchett, die zumindest war angereist, dann aber eher Harmloses beantworten. Blanchett, nach ihrer brünetten Haartracht im Film wieder goldblondig, verriet, dass sie jeden Tag vor den Oscars einen Wodka Tonic kippt, in den nächsten Tagen das Holocaust-Museum besichtigen will und dass sie zur Vorbereitung ihrer Rolle eines deutschen Fräuleins mehrere Hildegard Knef-Filme konsumierte. Vielleicht klingt ihr längerer Dialog auf Deutsch deshalb so authentisch.

Plastikcontainer mit Gemüsesäften

Etwas sehr Anderes wagt auch der koreanische Film "Ich bin ein Cyborg, aber das macht nichts". Personal: Die Pfleger und Patienten einer Irrenanstalt, in der auch ein junges Mädchen nach einem Selbstmordversuch landet. Die frühere Akkord-Arbeiterin bildet sich ein, ein Cyborg, also ein Maschinenmensch, zu sein und will sich lose Kabel-Enden in die Adern stecken, um ihre Batterien wieder aufzuladen. Bekloppt, keine Frage. Was anfängt wie eine nervtötende Melange aus "Einer flog übers Kuckucksnest" und "Terminator" entpuppt sich nach etwa der Hälfte als zauberhafte Romanze voller origineller Bilder. Da trägt Großmutter ein unendlich langes Gummiband um die Hüften und schnalzt in die Wolken. Da wird ein Krankenbett von einem riesigen Marienkäfer entführt. Da werden Reiskörner zu elektrischer Energie und Fingerkuppen zu Maschinengewehrmündungen.

In Sachen Originalität lässt sich auch der offizielle Berlinale-Shop dieses Jahr nicht lumpen. Neben den heiß begehrten Umhängetaschen, heuer in der Trendfarbe Mauve (früher hätte man dazu wohl einfach Lila gesagt), einem Moleskin-Notizbuch. T-Shirts und Tassen, wird auch eine eigene Berlinale-Schokolade feilgeboten. Und ein Stück roter Teppich, das man dann sozusagen stilgerecht einsauen kann.

Durch den Wechsel bei den Sponsoren fehlen dieses Jahr leider zudem die allgegenwärtigen Kühlschränke voll mit kostenlosen Mini-Mineralwasserflaschen. Dafür verteilt ein Hersteller, den man eher als Fabrikant von Tütensuppen in Erinnerung hat, kleine Plastikcontainer mit Gemüsesäften. Ananas mit Maispüree und so ähnlich. Na ja, mal was anderes...