Da sitzt ein Haufen Hippies am Strand von Elba, kifft, macht Lagerfeuer und Interrail-Mädchen an, und weil niemand verhungern will, werden Kettchen geknüpft und Taschen gewebt, für den Verkauf auf der Promenade von Portoferraio. "Totalmente Hippie" eben - so sei es zugegangen in den späten Siebzigern, meint Tullio Marani. Er war damals derjenige, der die Gürtel aus zähem Leder geschnitzt hat, zusammen mit Henry Béguelin, einem gestrandeten Schweizer.

Aus einigen der Nichtsnutze wurde etwas: Werber, ein paar Handwerker, Soziologieprofessoren, die übliche Mischung eben, auch Tullio Marani fand Arbeit. Für Fiorucci arbeitete er in Rio, in San Francisco, später holte ihn sich Esprit als Geschäftsführer für Europa - doch seine "Leidenschaft für die Handarbeit" verlor er in all den Jahren nicht, sagt Marani, auch nicht die Freundschaft zu Henry.

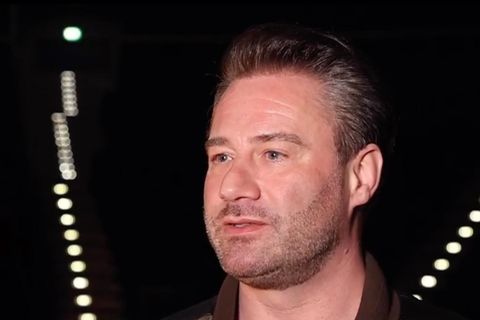

Dem kaufte er vor sechs Jahren das Unternehmen Béguelin ab. Gemeinsam mit seiner Frau Claudia - die 39-jährige Designerin hatte zuvor bei Katharine Hamnett, bei Moschino und Jean-Paul Gaultier gearbeitet - betreibt er seither die Expansion des einstigen Alternativbetriebs. Heute gelten Taschen und Mäntel, Körbe und Liegen der Marke Béguelin, Schuhe und Gürtel aus naturbelassenem Leder als das Angesagteste, was es unter stilbewussten und betuchten Leuten so gibt. Marani, mittlerweile 45 Jahre alt, gibt sich heute nicht mehr mit Rucksacktouristinnen ab, sondern mit Hollywoodstars.

Der Erfolg begann

mit dem Besuch einer japanischen Modekönigin auf Elba. Plötzlich stand Rei Kawakubo, legendäre "Commes des Garcons"-Gründerin, vor der Tür, "weil sie sich in unsere Sachen vernarrt hatte", erzählt Tullio Marani. Ein gemeinsames Wochenende brachte den Auftrag für eine komplette Gürtelkollektion; daraus wurde bald ein Auftrag über 2000 Stück - "doch das ging natürlich nicht. 150 Gürtel, mehr hätten unsere Handwerker nicht geschafft".

Bald sprach sich bis nach Hollywood herum, was die Maranis auf Elba trieben. Von Kalifornien aus wurde die Kunde der Lederwaren im lässigen Ethno-Look in die weite Welt getragen, heute ist Deutschland nach den USA der zweitstärkste Markt. 30 Läden zwischen Hamburg und München verkaufen die Kollektion, und Albert Eickhoff, Einkäufer und Modeinstanz, antwortet auf die Frage nach seinen Schuhen: "Ich habe nur drei Paar. Alle von Béguelin. Für mich die bequemsten." Dafür revanchiert sich Tullio Marani: "Ich bewundere den Qualitätssinn der Deutschen, ihren Wunsch nach Perfektion."

Zum Glück für die Marke Béguelin steht Handgemachtes derzeit hoch im Kurs. Seit 90er-Jahre-Minimalismus und Techno-Materialien an ihrer Freudlosigkeit zugrunde gingen und selbst eingeschworene Puristen Lust auf Puffärmel und grobes Leder haben, wird umgedacht. Sogar Gucci-Designer Tom Ford ist überzeugt: "Frauen mögen Sachen, denen man die Handarbeit ansieht."

Elegant oder apart sind die Objekte aus dem Hause Béguelin tatsächlich nicht, aber sie sehen aus und fühlen sich an, als hätte man sie schon eine Zeit lang mit Freuden getragen. Die einen nennen das "Hippie-Chic", für Tullio Marani ist es "Design primitivo" - bohemisch, bequem, "und nie zu modisch".

Die Maranis haben die alten

Produktionsweisen nahezu beibehalten. In den Fabriken auf Elba und neuerdings auch in Vigevano wird im Prinzip noch immer so gearbeitet wie damals am Strand: Schmucksteine werden per Hand aufgezogen oder auf Taschen genäht, Gürtel manuell gestanzt, das Schuhleder wird auf einer Form modelliert, dann befeuchtet und ein paar Tage lang zum Trocknen im Ofen gelassen. Nur so entstehe der unvergleichliche Tragekomfort, versichert Marani. "Man muss wahnsinnig sein, um so viel Qualität zu schaffen."

Und da liegt wohl auch der Unterschied zur Konkurrenz, den Luxuslederwaren-Unternehmen. Vor ihnen hat Marani "zwar Respekt, doch von echter, kompletter Handarbeit kann da nicht wirklich die Rede sein". Denn wo es um die Herstellung von Tausenden von Schuhen gehe, könne man es sich nicht erlauben, mal so einfach die Produktionskette zu unterbrechen, "bloß weil da einer seine Sohle per Hand löchern und die Fäden einziehen will". - "Einige Unternehmen sind sehr geschickt darin, zu erzählen, was sie so alles per Hand machen. Tod?s zum Beispiel hat nicht umsonst einen Preis für sein weltweites Marketing bekommen." Hiebe auf die Rivalen scheut Marani nicht.

"Wir gehen nicht einmal auf Messen", sagt er, und der Béguelin-Katalog sei der erste überhaupt. Mit den Namen seiner berühmten Kunden prahle Béguelin ebenso wenig wie mit der Tasche, die im letzten James-Bond-Film mitgespielt habe. "Die hat man bei uns kaufen müssen. Werbung machen wir mit so etwas nicht." Na ja, bis jetzt jedenfalls. Und was macht eigentlich Henry Béguelin, der auf Elba gestrandete Schweizer? Der Tullio Marani Firma samt Namen verkaufte, weil sie ihm zu groß wurde, weil die Arbeit ihm über den Kopf wuchs? Ja, Henry, erzählt Tullio, der sei nach wie vor auf der Insel. "Und da macht er seine Sachen. So wie damals schon."

Dirk van Versendaal