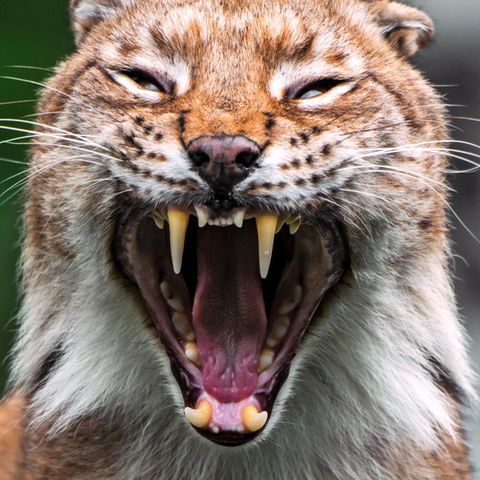

Bestimmte Taschenratten in den USA betreiben einer neuen Studie zufolge unterirdische Wurzelfarmen. Wissenschaftler:innen der University of Florida berichteten im Fachmagazin "Current Biology", dass die untersuchte Südöstliche Taschenratte (Geomys pinetis) Teile ihrer Nahrung selbst sorgsam erntet und düngt.

Die US-amerikanische Rattenart lebt in weitläufigen Tunnelsystemen unter der Erde und ernährt sich hauptsächlich von Wurzeln, die in ihre Bauten hineinwachsen. Messungen auf einem Feld mit Höhlen, die von den kleinen Lebewesen gebaut wurden, deuten darauf hin, dass sie die langblättrigen Kiefernwurzeln, die in ihre Häuser hineinwachsen, nicht einfach nur ernten – sondern sie kultivieren, wie das Wissenschaftsportal "Sciencealert" die Studienergebnisse interpretiert.

Taschenratten wissen genau, was sie tun

Die hunderte Meter langen gewundenen Tunnel der Taschenratte werden ständig modifiziert und überarbeitet. Die Forscher weisen in ihrer Studie darauf hin, dass Taschenratten genauestens wüssten, was sie tun, wenn es ums Wurzelmanagement geht.

Die Tiere ernten diese nicht nur, sondern bewirtschaften mit ihrem Kot als Dünger die unterirdischen Wurzelfelder. Auf diese Weise kann sich die Taschenratte während des Tunnelbaus weiterhin mit Nahrung versorgen und so zwischen 20 und 60 Prozent ihres täglichen Energiebedarfs decken. Aus den Ergebnissen geht ebenfalls hervor, dass die Tiere viel Zeit und Energie aufwenden, um ihre Ernte zu verteidigen. Anders ausgedrückt: Die zielgerichtete Pflege der Höhlen und das Management der Wachstumsbedingungen der Wurzeln machen ihr Verhalten zu einer Form der Landwirtschaft, was so bislang in der Welt der Säugetiere nur beim Menschen feststellbar war.

Die Wissenschaftler:innen hoffe, dass ihre Studie eine größere Plattform für die noch wenig erforschten Tiere schaffe, sagte die Forscherin Veronica Selden. "Taschenratten sind viel interessanter, als man ihnen zutraut", so die Zoologin. "Sie sind wirklich wichtige Ökosystemingenieure."

Quellen: "Current Biology", Sciencealert, DPA