Auf dem russischen Raketenstartgelände Plessezk läuft der Countdown für eine wichtige Weltraumexpedition in Sachen Klimaforschung. Am Samstagnachmittag startet der europäische Satellit Cryosat, der voraussichtlich bis mindestens 2008 Veränderungen der Eiskappen an Nord- und Südpol messen wird. Aus 720 Kilometern Höhe kann sein Doppelradar bis auf drei Zentimeter genau die Dicke von Eisschichten bestimmen.

Die Europäische Raumfahrtagentur ESA eröffnet mit Cryosat eine neue Serie von Satelliten zur Erdbeobachtung. Die leichte russische Trägerrakete Rockot, eine abgerüstete Atomrakete SS-19, soll den künstlichen Himmelskörper ins All tragen.

Alle zehn Jahre schwinden acht Prozent der Arktis

Die Eismassen an den unwirtlichen Polen spielen eine große Rolle für das Klima weltweit. "Wir wissen noch viel zu wenig darüber, was mit dem Eis passiert", sagt der britische Geophysiker Duncan Wingham in Plessezk. Er hat die 136 Millionen Euro teure Cryosat-Mission ersonnen. Die Hinweise mehren sich, dass die globale Erwärmung das Eis an vielen Stellen schmelzen lässt. Vor allem Daten von Schiffen, Militär-U-Booten und von anderen Satelliten weisen auf die Schmelze hin.

Erst kürzlich schlugen Forscher des Nationalen Schnee- und Eis- Datenzentrums der USA Alarm, weil das Eis der Arktis sich nach ihren Daten drastisch vermindert. Die Fläche verringere sich derzeit um etwa acht Prozent pro Jahrzehnt. Ende September 2005 bedeckte das Eis den US-Forschern zufolge 5,32 Millionen Quadratkilometer Wasser. Das sei die geringste Ausdehnung seit Beginn der Satellitenmessungen 1978. An anderen Stellen der Pole, etwa in der Mitte der Antarktis, wird die Eisschicht nach Expertenansicht dicker.

Den endgültigen Beweis für eine drohende Klimakatastrophe erwartet der Londoner Professor Wingham von drei Jahren Arbeitszeit mit Cryosat nicht. Aber er erhofft sich zuverlässige Erkenntnisse, wie Wind, Schnee, Sonnenlicht und Erdwärme auf das Eis einwirken: "Es geht darum, die Physik des Eises verstehen."

20 deutsche Ingenieure bringen Cryosat zum Fliegen

Das Fluggerät zur Umsetzung von Winghams Forschungsidee, gebaut von der Firma EADS Astrium in Friedrichshafen am Bodensee, steht bereits in Plessezk in einer staubfreien klimatisierten Montagehalle. Deutsche und russische Spezialisten haben den 650 Kilogramm schweren, in goldene Schutzfolie gehüllten Satelliten Cryosat auf die dritte Raketenstufe Breeze geschraubt.

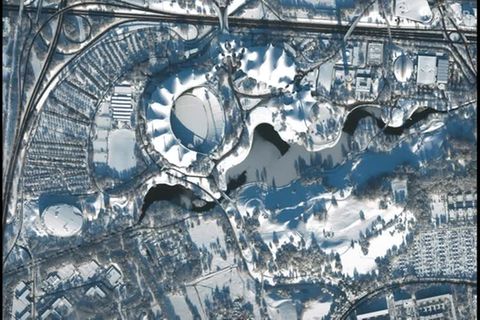

Zur so genannten "Kampagne", den Startvorbereitungen, arbeiten bis zu 20 deutsche Ingenieure sieben Wochen lang in Russlands größtem Kosmodrom. Plessezk liegt etwa 800 Kilometer nördlich von Moskau in ausgedehnten Wäldern. In fast 50 Jahren haben die russischen Raketentruppen hier mehr als 2000 Satelliten gestartet. Auf dem Militärgelände sind die Zivilisten nur zu Gast und werden vergattert, nicht zur Seite zu schauen. Schließlich testet Russland von Plessezk aus auch neue Atomwaffen.

Der Umgang sei aber schon lockerer geworden, berichtet York Viertel, einer der deutschen Ingenieure. "Wir dürfen uns mittlerweile viel freier bewegen." Die Ausländer wohnen in der abgeschotteten Garnisonsstadt Mirny, die den Weltraumbahnhof versorgt. Mit dem Komfort anderer Startplätze wie Cape Canaveral (USA) oder Kourou (Französisch-Guyana) sei Plessezk nicht zu vergleichen, ist die einhellige Meinung. Aber wo kann man auf der Fahrt zur Arbeit schon einen Braunbären am Straßenrand sehen?

Russland muss die früheren Interkontinentalraketen SS-19 gemäß dem Start-1-Vertrag über nukleare Abrüstung von 1991 vernichten. Der Start eines Satelliten ist die letzte und sogar Gewinn bringende Stufe der Verschrottung. International vermarktet wird die Rockot von der Firma Eurockot, einem Gemeinschaftsunternehmen der ESA und des russischen Raketenbauers Chrunitschew in Moskau.

Die nächsten ESA-Satelliten zur Erdbeobachtung nach Cryosat sind bereits in Bau. Ab 2006 soll GOCE das Schwerefeld der Erde erkunden. SMOS wird für Wetterforscher den Salzgehalt und Wasseraustausch der Meere ermitteln.