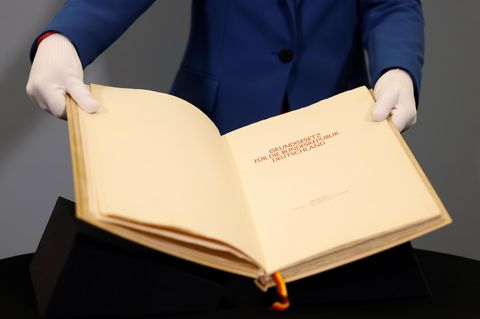

Das Grundgesetz nennt sie gleich im ersten Satz des ersten Artikels, das Verfassungsgericht fordert sie von Regierung und Parlament in Sachen Hartz IV ein, die Gebirgsjäger verletzen sie angeblich bei wilden Riten mit viel Alkohol: die Würde des Menschen. Verfolgt man allein die öffentliche Debatte der vergangenen Tage und Wochen, scheint es kaum ein Thema von Gewicht zu geben, bei dem nicht irgendwann die "Würde des Menschen" ins rhetorische Feld geführt wird. Und kaum ist der Begriff gefallen, macht sich allgemein sakrale Stimmung breit. So, als sei man beim vergnüglichen Schlendern durch die Stadt aus Versehen in einen Gottesdienst geraten, von dem man nicht recht weiß, welcher Religion er entspringt, der aber trotzdem feierliche Gefühle weckt.

Schauen wir ins "Handbuch der Ethik". Dessen Autoren müssten uns helfen können. "'Würde' gehört zu den schillerndsten, obzwar auch zentralsten Kategorien der modernen Ethik." Schon dieser erste Satz lässt den Leser vermutlich stutzen. Denn "zentralste" ist ungefähr so sinnvoll wie "töteste". Immerhin erfahren wir einen Satz weiter, dass durch die Würde als "Menschenwürde" dem "Lebewesen 'Mensch' eine besondere Auszeichnung zuteil" wird. Von "besonderer Stellung" ist dann die Rede und von "herausgehobener Behandlung". Die "Begriffserklärung" - so ist dieser Abschnitt zur "Würde" wirklich überschrieben - endet mit dem Satz: "Moralische Handlungen unter der Ägide der Menschenwürde müssen den Gehalt der Menschenwürde adäquat repräsentieren." Ist doch klar, oder?

Kritik an der "Würde"

Nun könnte es natürlich an unserer mangelnden Bildung oder Auffassungsgabe liegen, dass uns der tiefere Sinn der geheimnisvollen Sätze über die "Würde" aus dem Handbuch der Ethik und ähnlichen Werken verborgen bleibt. Doch es mag uns in dieser Hinsicht beruhigen, dass der Begriff der "Würde" auch unzweifelhaft gelehrten und intelligenten Menschen erhebliche Probleme bereitet. Und damit ist jetzt ganz bestimmt nicht der amtierende Vizekanzler gemeint. Der australische, an der amerikanischen Universität Princeton lehrende Philosoph Peter Singer etwa sieht im gängigen Begriff der Menschenwürde eine Missachtung der Rechte von höheren Primaten und anderen Tieren. "Speziesismus" nennt er das und meint, der Mensch stelle sich aus eigener Vollmacht und ohne sonstige Rechtfertigung über alle anderen Arten.

Frank Ochmann

Der Physiker und Theologe verbindet als stern-Redakteur natur- und geisteswissenschaftliche Interessen und befasst sich besonders mit Fragen der Psychologie und Hirnforschung. Mehr auf seiner Homepage.

Eine andere Kritikerin der "Würde", die Medizinethikerin Ruth Macklin vom Albert Einstein College of Medicine in New York, kommt am Ende ihrer Analyse zu dem Schluss, die "Würde" sei nichts als ein nutzloses Konzept. Was zum Beispiel ist denn ein so oft gefordertes "Sterben in Würde"? Was anderes könnte es sein, als die Bedürfnisse eines Menschen am Ende seines Lebens so weit zu befriedigen, dass der Tod - körperlich und psychisch - unter so wenig Schmerzen wie möglich eintreten kann? Was mehr könnte "Würde" bedeuten?

Wie gehen wir miteinander um?

Das könnte sie bedeuten: "Die Würde des Menschen wurzelt in seiner Erschaffung nach Gottes Bild und Ähnlichkeit." So steht es im Artikel 1700 des katholischen Katechechismus, dem auch Protestanten oder Orthodoxe nicht widersprechen werden. Auf einmal bekommt die "Würde" einen klaren (religiösen und nur religiösen) Sinn: Die Würde des Menschen ist von der Würde Gottes abgeleitet, ist Glanz von seinem Glanz. Und damit immer ein Geschenk Gottes an den Menschen. Fertig. Wenn man an (diesen) Gott glaubt jedenfalls. Und wenn nicht?

Dann führt der Begriff der Menschenwürde zu genau dem unverständlichen (und wohl nicht zufällig von einem Theologen verfassten) Wortsalat, wie er sich zum Beispiel im oben zitierten Handbuch der Ethik findet. Wenn wir die Würde des Menschen rein weltlich verstehen, können wir auf sie verzichten, ohne dass uns irgendetwas fehlen würde. Wer anderen Menschen durchweg gleiche Rechte zubilligt oder ihre körperliche Unversehrtheit garantiert, braucht nicht noch das Sahnehäubchen einer "Würde" obendrein. Letztlich geht es doch nur darum: Wie gehen wir miteinander um? Gewähren wir anderen, was wir für uns selbst fordern?

Wenn wir diese Fragen so beantworten, dass wir und alle, die es mit uns zu tun bekommen, ruhig schlafen können, brauchen wir keine "Würde". Und vielleicht haben wir dann - dieses geistigen Ballasts entledigt - mehr Zeit und Energie, darüber nachzudenken, was einem Kind, einem alleinerziehenden Elternteil, einem Arbeitslosen, einem Zuwanderer, einem alten oder kranken Menschen an materieller wie mitmenschlicher Zuwendung gewährt werden sollte, damit sie alle sich in dieser Gesellschaft beheimatet fühlen. Darum geht es. Wer mag, kann das dann ja immer noch "menschenwürdig" nennen.

Literatur

- Ecclesia Catholica 1993: Katechismus der Katholischen Kirche. München: R. Oldenbourg Verlag

- Held, G. 2010: Würde ist kein Geschenk. "Welt am Sonntag" vom 14.2., S. 10

- Macklin, R. 2003: Dignity is a useless concept. British Medical Journal 327, 1419-1420

- Singer, P. 1994: Praktische Ethik (2. Auflage), Ditzingen: Reclam

- Wils, J.-P. 2006: Würde, in Düwell, M. et al.: Handbuch der Ethik (2. Auflage), Stuttgart/Weimar: Metzler, 558-563