Der Präsident verließ sein Amt als Geschlagener. Zurück blieben viele offene Fragen. Am Sonntag jährt sich zum ersten Mal jener Tag, an dem Christian Wulff das Amt des Bundespräsidenten niederlegte. Mit den juristischen Fragen beschäftigen sich die Staatsanwälte in Hannover, die mit der Einleitung der Ermittlungen wegen Korruptionsverdachts den Rücktritt unausweichlich gemacht hatten. Die politischen Fragen warten noch auf eine Antwort. Es geht um Grundsätzliches: Etwa um die Frage, ob Politik und Medien im Umgang mit der Wulff-Affäre das richtige Maß bewahrt haben. Und darum, inwieweit Amtsträger Privates und Politisches trennen müssen und können.

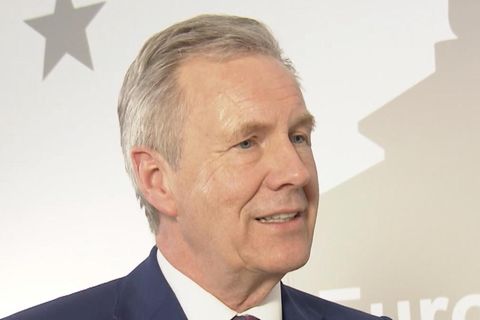

Nach Wulffs Rücktritt erfuhr die Öffentlichkeit mehr, als viele wissen wollten: Seine Frau Bettina informierte in Buchform über Eheprobleme und Paartherapie. Bald folgte die Trennung. Bei seinen selten gewordenen Auftritten sind Wulff die Strapazen anzusehen, er ist schmal geworden. Frühere Freunde aus der Politik halten öffentlich Abstand. Im Zuge der Enthüllungen erfuhr die Öffentlichkeit von Kontobewegungen, Urlaubseinladungen und von möglichen Finanzproblemen Wulffs nach seiner ersten Scheidung. Die Ermittlungen könnten schon bald zu Ende sein - gut möglich ist, dass von den Verfehlungen juristisch nichts zu ahnden sein wird.

Kein Mitleid für Wulff

Amt weg, Frau weg, Ehre beschädigt - kaum ein Spitzenpolitiker ist in so kurzer Zeit so tief gestürzt. Auf Mitgefühl konnte der Gescheiterte nicht zählen. 86 Prozent der Befragten gaben im November in einer Forsa-Umfrage an, kein Mitleid mit Wulff zu haben. Bei alledem ist fast schon vergessen, dass Wulff zu Beginn seiner Amtszeit ein sehr beliebter Präsident war. Eine junge Familie in Schloss Bellevue - vielen gefiel das. Mit seinem Engagement für die Integration fand Wulff schnell ein Thema zur Profilbildung, die Migrantenverbände in Deutschland zollten ihm aufrichtigen Respekt.

Was ist also schiefgelaufen? Als Wulff im Juni 2010 zum Präsidenten gewählt wurde, brachte er Probleme mit ins Amt, von denen die Öffentlichkeit nichts wusste: Gefälligkeiten von Unternehmerfreunden, ein Privatkredit für sein Eigenheim, den er im niedersächsischen Landtag nicht offengelegt hatte. Die "Bild"-Zeitung brachte die Geschichte im Dezember 2011 trotz einer persönlichen Intervention Wulffs beim Chefredakteur ins Rollen. Scheibchenweise wurden neue Details bekannt. Es zeichnete sich das Bild eines Politikers ab, der das Gespür für die Trennung von Politik und Privatem verloren hatte.

Fehler beim Krisenmanagement

Wulff machte Fehler beim Krisenmanagement. Eine Woge der öffentlichen Entrüstung baute sich auf. Der Hörfunkjournalist Michael Götschenberg legte kürzlich in seinem Buch "Der böse Wulff?" eine minutiöse, sehr nachdenkliche Analyse der Affäre vor. Sein Fazit: "Am Ende ist die Krise ein Machtkampf zwischen Präsident und Medien, die beanspruchen, über Sein und Nichtsein dieser Präsidentschaft mitentscheiden zu dürfen." Dass er diesen Kampf verlor, sei Wulffs eigene Schuld. "Christian Wulff selbst bietet die nötige Angriffsfläche", schreibt Götschenberg. "Für seinen politischen Untergang ist Christian Wulff deshalb selbst verantwortlich."

Das Verhältnis zwischen Wulff und den Medien nahm krampfhafte Züge an. Zum Fanal für den Niedergang seiner Präsidentschaft wurde Wulffs Italien-Reise direkt vor seinem Rücktritt: Der Präsident bat kurz vor der Landung in Rom die mitfliegenden Reporter zum Gespräch. Einige Journalisten sprachen die Affäre an, zum Teil in scharf formulierten Fragen. Wulff wollte nichts sagen, machte den Eindruck, den Vorwürfen nach Italien ausweichen zu wollen. Die Stimmung war beklemmend. Die drei Tage in Italien offenbarten Wulffs Verlust an Autorität und Respekt. Keine 48 Stunden nach der Rückkehr war er nicht mehr Präsident.