Zunächst fühlte es sich an wie all die anderen Male, wenn im östlichen Teil der Republik gewählt worden war. Freunde und Verwandte meldeten sich aus der Ferne, aus München, aus Köln oder auch aus Berlin-Friedrichshain. Ihre besorgte Frage, in der zuweilen ein leiser Vorwurf mitschwang, war die altbekannte: Was ist nur wieder bei euch da drüben los?

Auch sonst schien sich das in drei Jahrzehnten eingespielte politisch-mediale Empörungsritual fortzusetzen, ebenso wie der routiniert hyperventilierende Meinungskampf in den sozialen Kanälen. Wieder warnten die einen vor einem neuen Faschismus. Wieder meinten die anderen, dass sich durch Deutschland eine neue Mauer ziehen müsse, nur bitte diesmal für immer.

So weit, so üblich.

Doch etwas hatte sich verändert.

Oder, um es dialektisch zu formulieren: Die Quantität schlug in eine neue Qualität um. Das war jetzt nicht mehr nur die nächste Ossi-Debatte. Das war eine neue Lage. Zum ersten Mal konnten die Menschen im alten Westen nicht mehr Ostdeutschland als exotischen und temporären Sonderfall abtun. Sie mussten begreifen, dass es auch etwas mit ihnen zu tun hat.

Zur Europawahl im Juni hatten 31,8 Prozent der Menschen in Sachsen die AfD gewählt – und 12,6 Prozent das wenige Monate zuvor gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht. Damit kamen Extremisten und Populisten gemeinsam auf 44,4 Prozent.

In Thüringen: 45,7 Prozent.

In Sachsen-Anhalt: 45,5 Prozent.

In Mecklenburg-Vorpommern: 44,7 Prozent.

In Brandenburg: 41,3 Prozent.

Auch in einem Großteil der Kreistage und Stadträte, die parallel gewählt wurden, stellte die AfD die stärkste Fraktion. Und dort, wo das neue BSW antrat, hatte es sofort Erfolg.

Das war keine Minderheit mehr, sondern beinahe die Hälfte der wählenden Bevölkerung. Natürlich hatten AfD und BSW auch in Westdeutschland Erfolg gehabt. Aber dort kamen sie, in Relation zur Bevölkerung betrachtet, gemeinsam dann doch nicht einmal auf ein Fünftel.

Im September bestätigten drei Landtagswahlen den Ost-Trend. Nur mit Mühe setzten sich die Regierungsparteien CDU und SPD in Sachsen und Brandenburg noch einmal vor die AfD. In Thüringen stellte die vom Rechtsradikalen Björn Höcke geführte Landespartei sogar die stärkste Fraktion. Gleichzeitig erhielt das BSW solide zweistellige Ergebnisse.

Welche Resultate lassen sich daraus ziehen?

Nachdem Thüringen schon vor fünf Jahre eine historische Regierungskrise durchlitten hatte, wurde jetzt auch verzweifelt in Sachsen und Brandenburg experimentiert, um Regierungen jenseits der AfD zu bilden. Vor allem der CDU fiel es schwer, sich mit der linkspopulistischen Neugründung BSW zu arrangieren. Parallel dazu begann in Berlin die neuartige Versuchsanordnung namens Ampelregierung in Zeitlupe zu implodieren. Was folgt daraus? Dass es höchste Zeit ist, die Realität zur Kenntnis zu nehmen.

Erstens: Die Wiedervereinigung als Angleichung des sogenannten Beitrittsgebiets an die alte Bundesrepublik ist gescheitert. Sie war eine Illusion.

Zweitens: Es ist kontraproduktiv, Deutungsmuster gegeneinanderzustellen. Vielmehr ergänzen sie sich zumeist, zumal Ostdeutschland eben keine homogene "ehemalige DDR" ist.

Drittens: Ostdeutschland ist nur die Ouvertüre für das, was auch im Rest Europas geschieht. Berlin ist längst nicht mehr Bonn, die Transformation hat das alte Bundesgebiet erfasst.

Ganz Naher Osten

Martin Debes berichtet als Reporter im Hauptstadtbüro des stern oft über Ostdeutschland. In seiner Kolumne schreibt der gebürtige Thüringer auf, was im "Ganz Nahen Osten" vorgeht – und in ihm selbst

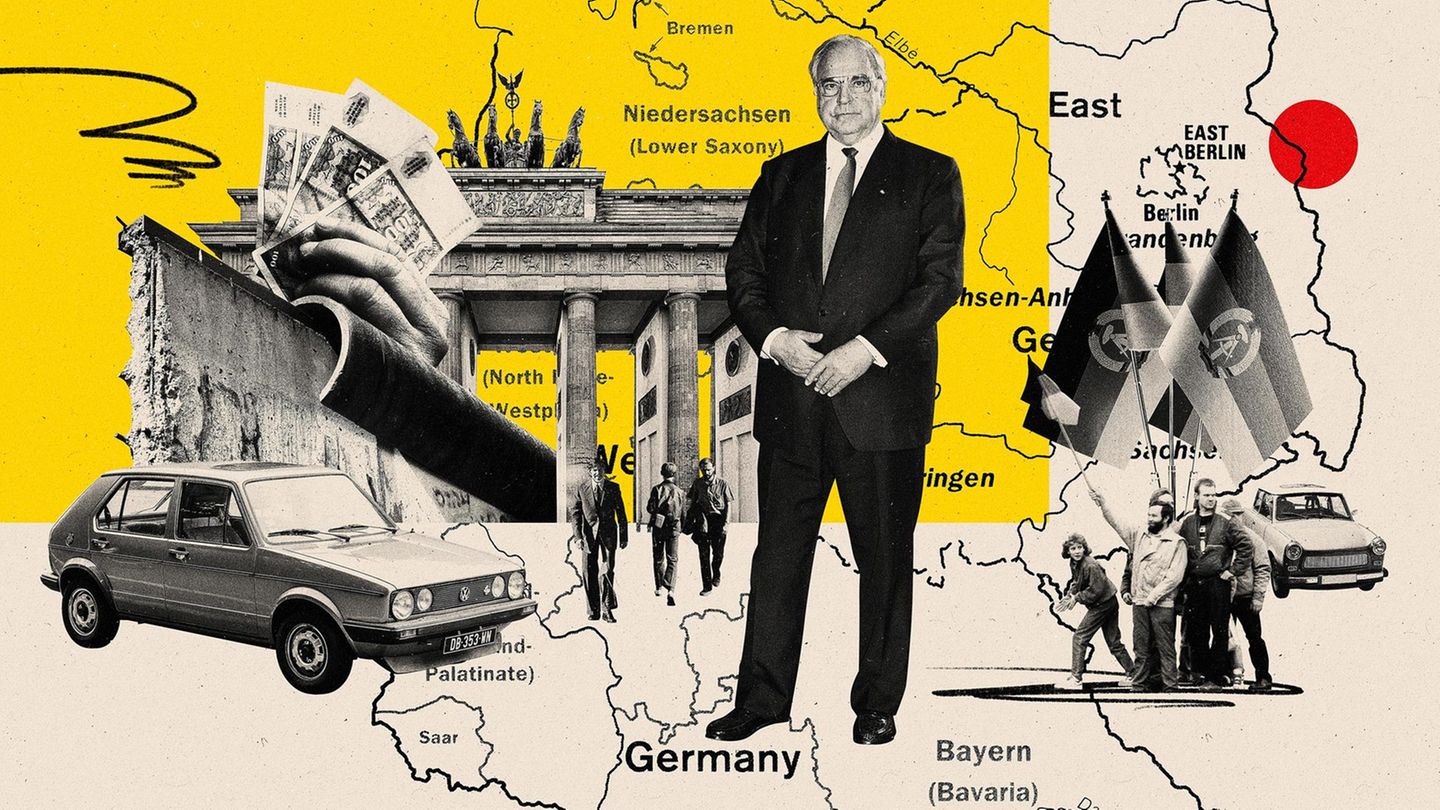

Dies alles begann Ende 1989, vor 35 Jahren. Damals entstand die Vorstellung, dass sich die DDR samt ihrer gut 16 Millionen Menschen in die Bundesrepublik assimilieren würde. Sie resultierte aus einer gesamtdeutschen Euphorie, dem Wunschdenken vieler Ostdeutscher und wahltaktischem Kalkül der westdeutschen Regierungsparteien.

Im Februar 1990 blickte Helmut Kohl, der CDU-Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, auf dem Erfurter Domplatz über Zehntausende hoffnungsfrohe Menschen, die schwarz-rot-goldene Fahnen schwenkten, und rief aus: "Wenn Sie mit einer harten D-Mark kaufen können, was Sie wollen, wenn Sie frei über Ihr Leben entscheiden können, wenn Sie Ihr persönliches Glück finden können, wie Sie dies wollen, dann wird auch dieses Land der DDR, dann wird dieses Thüringen und diese alte Stadt Erfurt genau wie alle anderen Städte in der Bundesrepublik Deutschland ein blühendes Gemeinwesen werden."

Genau wie alle anderen Städte …

Später sprach Kohl gar davon, dass die Angleichung binnen "drei bis vier Jahren" vollzogen sein werde.

Der Osten besitzt seit langem eine eigene Identität

Es war ein Versprechen, das niemand erfüllen konnte, auch der Kanzler der Einheit nicht. Er gewann damit im Dezember 1990 bloß die Bundestagswahl. Was Kohl und andere gezielt verdrängten: In den mehr als 40 Jahren der DDR war eine eigene Gesellschaft entstanden, politisch, sozial und ökonomisch.

Und es war eine Gesellschaft derer, die dageblieben waren. Der Exodus aus dem Osten hatte schon in der sowjetischen Besatzungszone begonnen und selbst mit dem Bau der Mauer nicht aufgehört. Mehr als vier Millionen Menschen gingen in den Jahren zwischen 1949 und Ende 1989. Die, die ausharrten, freiwillig oder unter Zwang, fristeten isoliert ihr Dasein in einer Diktatur, die zunehmend alle Lebensbereiche kontrollierte. Die Freundschaft mit der ewig siegreichen Sowjetunion wurde ebenso verordnet wie das Feindbild eines aggressiven angloamerikanischen Imperialismus und die historische Überlegenheit des Marxismus-Leninismus. Der antifaschistische Gründungsmythos der DDR entlastete ihre Bürger kollektiv von der historischen Verantwortung für die NS-Verbrechen. Damit ließ sich moralisch unbeschadet auch die PLO gegen Israel unterstützen.

Das Bild, das sich die DDR-Menschen von der Bundesrepublik gemacht hatten, speiste sich 1990 aus der Werbung im Westfernsehen, der Propaganda der 40-jährigen SED-Herrschaft und den ersten, begrüßungsgeldfinanzierten Erkundungen.

Plötzlich wurden sie zum Teil eines nie da gewesenen Vorgangs: Ihr totalitär geprägter, planwirtschaftlich organisierter und inzwischen völlig defizitärer Staat trat nach nur wenigen Monaten der Demokratisierung einem vielfach größeren, seit Langem freien und deutlich reicheren Staat bei.

Die Industrie der DDR wurde abgewickelt oder übernommen, ihre Elite ausgetauscht. Millionen Menschen verloren ihre Arbeit und mussten vom größeren Staat alimentiert werden. Die ostdeutsche Gesellschaft teilte sich in Gewinner, die von den neuen Freiheiten und Möglichkeiten sowie dem gigantischen Aufbauprogramm profitierten – und Verlierer, die ihren Statusverlust als Demütigung oder gar als Diskriminierung empfanden.

Im Ergebnis schufen Besatzung, DDR, Beitritt und Transformation eine ostdeutsche Gesellschaft, die sich bei Einkommen, Rente, Vermögen, aber auch in den politischen Ansichten, der Vorstellung von Demokratie und ihrer gesamten Mentalität von jener im Westen unterscheidet. Es entstand eine eigene, ostdeutsche Identität. Voller Komplexe, Trotz und innerer Widersprüche.

Viele reden, aber wenige erkennen die Komplexität des Themas

Dies alles ist weidlich erforscht, beschrieben und diskutiert worden. Breit wahrgenommen wurde es lange nicht. Doch auch hier gibt es nunmehr eine neue Qualität. Inzwischen werden Bücher über die Befindlichkeit der Ostdeutschen zu Bestsellern, und sie finden selbst im Westen Beachtung.

Nachdem der Literaturprofessor und Publizist Dirk Oschmann wütend beklagte, dass Ostdeutsche orientalisiert, als Rechtsextremisten beleidigt und strukturell diskriminiert würden, zeichnete die Autorin Katja Hoyer sogleich das farbenfrohe Bild einer kommoden DDR-Diktatur, in der vieles gar nicht so schlecht gewesen sei und für die sich jedenfalls niemand schämen müsse. Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk hielt hart dagegen.

Für ihn ist "Ostdeutschland" zu einer Chiffre für einen Kampf zwischen Demokratie und Diktatur geworden. Viele Ostdeutsche, schreibt er in seinem neuen Buch "Freiheitsschock", hätten Freiheit mit Wohlstand verwechselt. Bis heute pflegten sie ein paternalistisches Staatsverständnis, was ihre Nähe zu Russland und dessen Apologetin Sahra Wagenknecht erkläre.

Das wichtigste Ost-Buch jedoch hat in diesem Jahr Steffen Mau geschrieben, es trägt den programmatischen Titel "Ungleich vereint". Für den Soziologen befindet sich Ostdeutschland jetzt in der Phase der Posttransformation. Die Statistiken und Umfragen kondensiert er in einen nüchternen Satz: "Der Osten wird sich dem Westen nicht weiter anverwandeln." Im Gegenteil, inzwischen schreite die "Ossifikation" der Ostdeutschen voran.

Wer verstehen will, warum nahezu die Hälfte der Ostdeutschen AfD und BSW wählt, sollte sich also an Kowalczuk oder Oschmann reiben, und dann unbedingt Mau lesen. Denn nicht alles, was als Widerspruch erscheint, ist auch einer. Dass Ostdeutsche tendenziell einen autokratischen Staat bevorzugen, aber sensibel auf staatliche Maßnahmen reagieren, lässt sich ebenso erklären wie ihre Affinität zu Russland nach mehr als vier Jahrzehnten sowjetischer Besatzung. Man muss nur ein bisschen Zeit aufbringen und, ja, auch: ein interessiertes Verständnis.

Wer eine faire Debatte will, sollte Komplexität wagen – und sie ertragen. Dazu gehört, den Rechtsextremismus der AfD und den Populismus des BSW klar zu benennen. Aber dazu gehört auch, die Wähler dieser Parteien nicht wahlweise pauschal als Faschisten oder Putinisten zu bezeichnen. Und dazu gehört, die historische, kulturelle und, wieder ja: politische Diversität Ostdeutschlands zur Kenntnis zu nehmen, die auch nach den jüngsten Wahlen erneut zu unterschiedlichen Regierungskonstellationen führt.

Der Trend in Ostdeutschland ist kein Einzelfall

Was diesen Konstellationen allerdings leider gemeinsam ist: Sie sind instabil. In Thüringen fehlt sogar abermals eine realistische parlamentarische Mehrheit, die mit den Abgrenzungsbeschlüssen gegenüber AfD und der Linken kompatibel wäre. Niemand weiß, was hier in den nächsten Jahren geschehen wird. Aus der Perspektive der alten, überkommenen Bundesrepublik ein schier unerhörter Befund.

Doch wer den Blick auf Europa weitet, auch darüber hinaus, der sieht, dass das, was in Ostdeutschland geschieht, bereits in anderen europäischen Staaten Normalität ist. Der Erfolg extremer und populistischer Parteien, die Bildung volatiler Regierungen, der Verlust der politischen Mitte: Das alles lässt sich in unterschiedlicher Ausprägung in Italien, Frankreich oder Ungarn beobachten.

Die Bundesrepublik verändert sich längst, demografisch, ökonomisch, politisch.

Mit der vor allem im Osten starken AfD sind auch im Bundestag die Mehrheiten enger geworden. Schon 2021 mussten sich deshalb SPD, Grüne und FDP zu einem ungewöhnlichen Bündnis zusammenfinden, das inzwischen spektakulär gescheitert ist. Die Neuwahl könnte dazu führen, dass ein Drittel der Sitze an AfD und BSW geht. Dann gäbe es die Sperrminorität, die bereits in Thüringen und Brandenburg existiert, auch im Bund.

Das, was in Ostdeutschland passiert, leitet nicht das Ende von Freiheit und Demokratie ein. Es markiert eher den Beginn von etwas Neuem, das riskant, herausfordernd und gewiss auch extrem ist – aber damit nur das widerspiegelt, was gerade auf dieser Welt geschieht.

Nun ist es am Westen, sich zu verändern.

Und sich anzupassen.

Alle bislang erschienenen Kolumnen von Martin Debes finden Sie hier.