So muss es gewesen sein, als das Land noch den Indianern gehörte. Bei Sonnenaufgang schallt der Gesang des Yakama-Häuptlings weit ins Tal am Yellowstone River. Im Anorak steht er da, ein alter Mann, der weint und fleht, ab und an läutet er ein Glöckchen. Der Häuptling bittet die Götter um Büffel, damit sein Volk leben kann.

Dann ist es wieder still. Ein leichter Wind zupft am Wüstensalbei, der an einigen Stellen aus dem Schnee spitzt. Da, plötzlich, taucht hinter dem Bergrücken eine Büffelmutter mit ihrem Jährling auf. Im Fernglas kann man sie gut erkennen. Das Kleine folgt der Spur seiner Mutter, die mit ihrem mächtigen Kopf den Pulverschnee zur Seite schiebt, um an Gras zu gelangen.

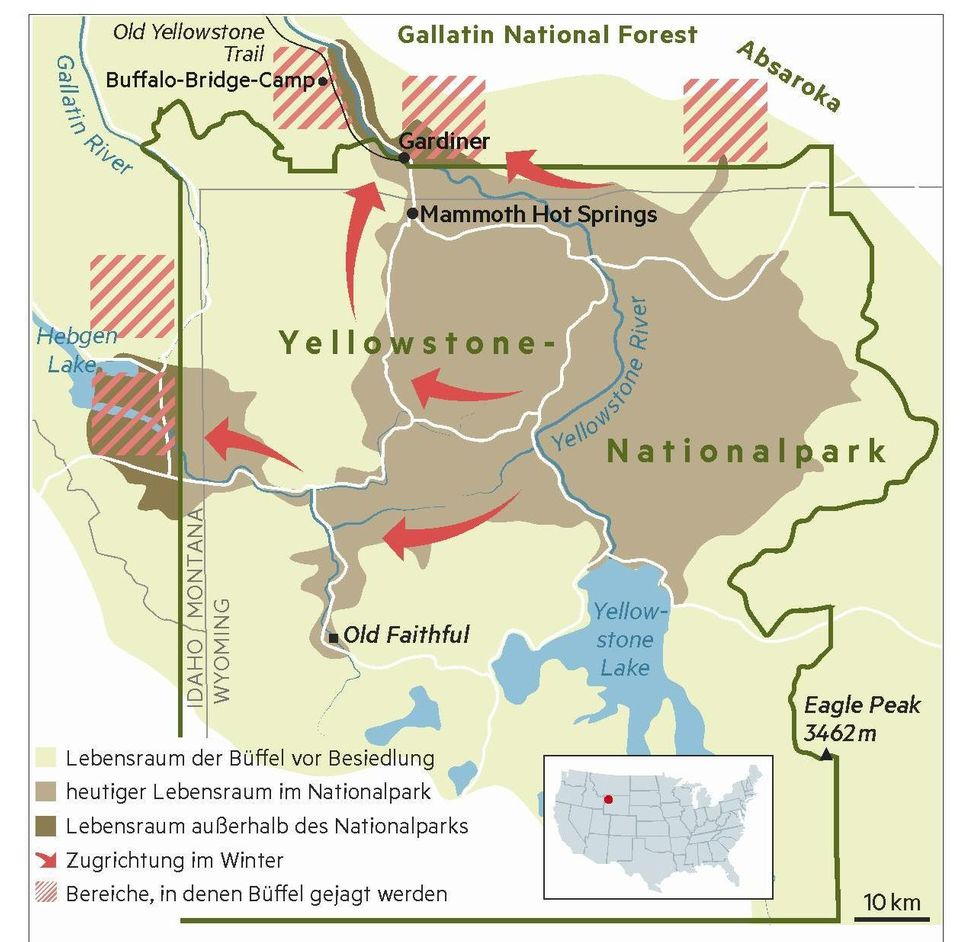

Die Büffel zieht es vom bitterkalten Hochplateau im Yellowstone-Nationalpark in tiefer gelegene Täler, wo es milder ist. Noch mehr Tiere kommen ins Blickfeld. Bald sind es 14. Die Herde bewegt sich aus dem Schutzgebiet heraus. Ihre Jäger warten.

Nur Indianer dürfen die Tiere schießen. Später aber, beim Schlachten, wird ihnen eine kleine Gruppe Weißer helfen. Jedes Jahr zur Jagdzeit treffen sie sich, um gemeinsam in Camps die erlegten Büffel zu verarbeiten. Sie nennen sich Buffalo Bridge. Ihre Hosen, Jacken und Mützen nähen sie aus selbst gegerbtem Büffelleder und Büffelfell. Für nahezu jeden Knochen und jedes Organ der Tiere kennen sie einen Verwendungszweck. Ein Wissen, das bei den Jägern in Vergessenheit geraten ist.

"Heute bin ich ein sehr stolzer Mann"

Zwei Dutzend Männer vom Stamm der Yakama haben im Schatten eines Wäldchens Stellung bezogen. Delano Saluskin beobachtet die Büffelmutter durch das Zielfernrohr auf seiner Remington. Er zittert und flüstert seinen drei erwachsenen Enkeln zu: "Warten. Warten. Warten. Keiner schießt!" Eine Elster fliegt keckernd über das Feld. Die Büffel heben den Kopf, einer schaut direkt zu den Jägern herüber. Die Tiere sind nicht sehr menschenscheu.

Stille.

Dann fällt der erste Schuss.

Saluskin trifft die Büffelmutter direkt im Genick. Sie will noch einen Satz nach vorn machen, bricht aber in der Bewegung zusammen. Den Jährling erwischt eine Kugel im Vorderlauf. Er sackt mit dem Kopf voraus in den Schnee, rappelt sich hoch, noch ein Schuss – und er ist tot.

20, 30 Mal knallt es dumpf. Das Pulver stinkt.

Die 14 Büffel sterben still.

Saluskin streichelt der Büffelmutter über die feuchte schwarze Schnauze und flüstert: "Heute bin ich ein sehr stolzer Mann."

Seit 130 Jahren ist er der erste Jäger der Yakama, der einen Büffel erlegt hat. Die Jagd ist erst wieder seit wenigen Jahren erlaubt. Das Recht dazu haben jene Stämme, die ursprünglich am Yellowstone lebten, bevor sie von weißen Siedlern und Soldaten in Reservate vertrieben wurden.

Eine weiße Frau tritt an die Büffelkuh heran und fragt Saluskin: "Darf ich helfen?" Der Alte und seine Enkel nicken. Die Frau gehört zu den Leuten von Buffalo Bridge. Sie trägt zwei Messer am Ledergürtel. Harmony Cronin ist Metzgerin. Vor einigen Monaten war sie noch mit ihrer Freundin Sarah auf einem Road Trip durch Amerika. Die beiden ernährten sich von überfahrenen Tieren. "Wir haben sogar einen Fuchs gebraten", sagt sie und lacht.

Das Herz der Büffelkuh als Dank für die Hilfe

Mit dem ersten Schnitt trennt sie den Hals des Büffels durch. Dann bricht sie Brustkorb und Bauch auf. Der offene Körper dampft. Die Innereien, Herz, Lunge, Mägen und Gedärm, müssen zuerst raus. "Die blähen sich sonst auf und stecken fest", sagt Harmony Cronin. Aus der Leber schneidet sie ein fingergroßes Stück und isst es. Die Männer probieren auch. Ihre Münder sind blutverschmiert. Kari Ronkin entleert die Blase des Büffels, pustet sie wie einen Luftballon auf und ruft: "Daraus wird ein Beutel für Holzperlen." Harmony Cronin sagt: "Füll sie vorher mit Reis. Dann wird sie schneller trocken."

Beim Fellabziehen braucht es Fingerspitzengefühl und Kraft zugleich. Cronin setzt feine schnelle Schnitte zwischen Haut und Fettschicht. "So bekommt das Fell keine Löcher", sagt sie.

Drei Stunden später ist der Büffel zerlegt. Zurück bleibt eine halbmondförmige Fruchtblase. Die Büffelkühe sind in dieser Jahreszeit trächtig. Wenn es Nacht wird, holen Wölfe und Kojoten die Reste.

Auf breiten Schlitten ziehen die Jäger und ihre Helfer Fleisch, Fell, Kopf und Innereien zu den Pick-ups, die in der Nähe auf einem Feldweg abgestellt sind. Cronin sagt, es sei ein besonders glücklicher Moment, wenn das Schlachten vorbei ist. "Es fühlt sich alles so an, wie es sein soll."

Als Dank für die Hilfe packt ihr Saluskin das Herz der Büffelkuh auf den Schlitten.

Zu den Camps der Buffalo-Bridge-Leute ist es nicht weit. Am Eingang zum Lager hängt das Fell eines Stinktiers an einem Holzpfahl zum Trocknen. Ein bärtiger Mann, der wie Lederstrumpf aussieht, hackt Holz. Aus den Ofenrohren der Zelte und Tipis qualmt es. Im Schnee liegen Knochen, zwei Büffelschädel und ein blutiges Büffelgerippe, an dem ein Mann mit einer Säge hantiert. Daneben bauen Kinder ein Iglu.

Lederstrumpf weist mit einer Kopfbewegung zum größten Zelt. Ein Kind zerrt am Zelteingang an einer Schnur mit Hirschklauen, die wie Rasseln klappern.

"Kommt rein!", ruft eine Frauenstimme. Drinnen hockt sie mit ihrem Baby auf einem Lager aus Wolldecken. Den Boden bedeckt eine Lage aus Kiefernzweigen, sie duften nach Wald. Katie Russell ist die Gründerin von Buffalo Bridge. Ein US-Sender hat ihr einst viel Geld für eine Realityshow angeboten. Sie hat abgelehnt. Zu groß ist die Angst, als Büffelmörder oder Aasgeier gebrandmarkt zu werden.

Tierschützer kontra Rancher

Die Jagd auf die Büffel ist umstritten. Tierschützer fordern größere Schutzgebiete. Rancher hingegen wollen die "Panzer mit Fell" so weit wie möglich dezimieren. Die Tiere trampeln Zäune nieder und fressen das Gras der Rinder. Außerdem sind Büffel als Träger des Brucellose-Erregers gefürchtet, der beim Milchvieh zu Fehlgeburten führen kann. Eine Ansteckung vom Büffel auf eine Kuh konnte im Yellowstone-Gebiet allerdings noch nie nachgewiesen werden. Nach jahrelangem Gezerre wurde in einem Vertrag zwischen Nationalpark, angrenzenden Bundesstaaten und Ranchern eine Obergrenze festgelegt. Danach dürfen 3000 Büffel im Schutzgebiet grasen, der heutige Bestand übersteigt diese Vereinbarung um 2000 Tiere.

Katie Russell ist Soziologin und eine anerkannte Spezialistin für das Handwerk alter Völker. Vor einigen Jahren leitete sie Camps für schwer erziehbare Mädchen in der Wildnis. Heute lernen bei ihr Kinder und Erwachsene, wie die Menschen in der Steinzeit überlebten. Russell wohnte jahrelang ohne fließendes Wasser, aber mit Computer in einem Tipi im Wald.

Buffalo Bridge entstand durch Zufall. Vor fünf Jahren begegnete Russell am Yellowstone einer Gruppe Indianer, die einen Büffel erlegt hatten. Die Jäger wollten die Innereien als Abfall zurücklassen. "Ich nahm meinen Mut zusammen", erzählt sie, "und fragte, ob ich davon nehmen kann." Erst wurde ihr gesagt, sie sei auf Indianerland, aber dann durfte sie eine Plastiktüte mit Mägen und Gedärm füllen. Sie machte daraus Beutel und Taschen.

Später traf Russell die Jäger vom Stamm der Nez Perce zum Gerben der Felle. Russel sagt, sie habe während der Arbeit mit den Indianern erst richtig verstanden, wie allgegenwärtig die Büffel in deren Alltag und Religion seien. Die Tiere werden kultisch verehrt und gleichzeitig gejagt und gegessen. In den Schöpfungsgeschichten mancher Stämme sind Büffel die Vorfahren der Menschen. "Die mit den vier Füßen kamen vor denen mit den zwei Füßen. Sie sind unsere Brüder" , heißt es in einem Lied. Russell sagt: "Der Büffel ist für ihre Religion so wichtig wie Jesus für die Christenheit."

Die Schatten im Tal werden lang. Saluskin und seine Jungs holpern im dunkelblauen Pick-up über den vereisten Old Yellowstone Trail. Auf der Ladefläche liegen unter einer Plane die zwei zerlegten Büffel, die Köpfe, die Felle, das Fleisch. Es ist in der Kälte schnell gefroren. Morgen wollen sie ihre Beute im Reservat unter den Familien verteilen. Heute aber will Saluskin sich zeigen lassen, wie die Leute von Buffalo Bridge ihre Büffelkleidung fertigen.

Vor einigen Tagen haben Alex Heathen und seine Frau Epona ein Fell auf einen Rahmen aus vier Hölzern gezogen. Mit einem Spachtel haben sie stundenlang Fett und Fleischreste abgeschabt. "Man muss Geduld haben" , sagt Alex. Saluskin streicht bewundernd über die bearbeitete Büffelhaut. Er will genau wissen, wie sie das Fell gerben. Wie lange es aufgespannt und bearbeitet werden muss. Wie sie es weich und geschmeidig bekommen.

Epona zeigt es ihm. Sie holt einen großen Topf aus der Küche. Darin hat sie Büffelhirn gekocht und zu einem feinen Brei püriert. Jetzt schüttet sie die milchige Flüssigkeit auf die Büffelhaut. Alex und Epona ziehen die Fellstiefel aus und verteilen barfuß den warmen Brei. Sie wiederholen die Prozedur mehrmals. Danach wird das Fell in den Rauch gehängt, gewalkt und gebürstet. "Es wird Jahrzehnte halten", sagt Epona. Saluskin will es mit seinem Büffelfell auch probieren. Alex bietet an, dafür in den nächsten Wochen ins Reservat zu kommen.

Alex war Vegetarier - bis die erste Ziege starb

Die Lebensgeschichte von Alex und Epona ist typisch für viele der zwei Dutzend Männer und Frauen im Büffelcamp. Das Paar lebte bis vor acht Jahren in Oakland, Kalifornien. Alex schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch. Epona studierte Anthropologie in Berkeley. Die Finanzkrise 2008 gab den Anstoß. Nichts schien mehr sicher. Da, sagten sich die beiden, können wir ein eigenes Abenteuer wagen.

Sie versetzten ihr Hab und Gut, packten zwei Rucksäcke und zogen los. Im Bundesstaat Washington, nah der Grenze zu Kanada, kauften sie eine Hütte und Weideland für Ziegen. Alex war Vegetarier, bis die erste Ziege starb. Er wollte das Fleisch und das Fell nicht wegwerfen. "Es war zu wertvoll", sagt er. So kam er zum Gerben. Seit Kurzem verkaufen Alex und Epona Leder und Felle über ihren Onlineshop. Das Internet ist der einzige Grund, warum sie Strom in ihrer Hütte brauchen.

Ein zweiter Pick-up hält im Lager. Eine Indianerin und ihre Tochter vom Volk der Nez Perce. Sie gehen in die Küche, die einzige Holzhütte im Camp. Ein warmer, süßlicher Geruch nach Fleisch und Blut schlägt ihnen entgegen. Harmony Cronin, die Metzgerin, schneidet gerade das Büffelherz in kleine Stücke und dreht sie durch den Fleischwolf. In einem Kessel siedet eine Büffelzunge. Cronin sagt, sie müsse 24 Stunden köcheln, dann erst sei sie zart und schmecke wie Kalbfleisch. Eine Indianerin schneidet Leber klein. Die Streifen werden getrocknet und sind dann viele Monate lang haltbar. Die Indianerin erzählt, wie ihre Großmutter Büffelmägen mit einer Mischung aus Fleisch, Zwiebeln und Kräutern füllte. Cronin ist begeistert: "Das kochen wir heute Abend nach."

Viele alte Rezepte der amerikanischen Ureinwohner sind in Vergessenheit geraten. Es gab ja keine Büffel mehr. Die Weißen hatten die Tiere ausgerottet, um den Indianern die Lebensgrundlage zu nehmen. Einst sollen 30 Millionen Büffel in Herden durchs Land gezogen sein, die sich bisweilen über 15 Kilometer erstreckten.

Nur eine kleine Herde von 23 Tieren überlebte damals am Yellowstone. Sie mussten von der US-Kavallerie vor 130 Jahren vor weißen Trophäenjägern geschützt werden. Von diesen wenigen überlebenden Tieren stammen die Büffelherden im Nationalpark ab.

Seit die Jagd auf sie im Jahr 2006 erlaubt wurde, erlegten die Indianer rund eintausend der überzähligen Tiere. Ein paar davon landen in der Schlachtküche bei den Menschen von Buffalo Bridge. Die meisten überzähligen Büffel aber werden von Nationalpark-Rangern möglichst ohne viel Aufsehen zusammengetrieben und in weit entfernte Schlachthäuser gekarrt. Dort endeten in den vergangenen Jahren viele Tausend Tiere.

Von Weitem tönt das Glöckchen. Die schneebedeckten Gipfel leuchten rot in der Abendsonne. Wieder singt der Yakama-Häuptling. Ein eisiger Windhauch trägt seine hohe Stimme weit ins Tal. Er steht dort, wo die 14 Büffel am Morgen starben. Zuerst dankt der Häuptling der Erde, die alle ernährt. Dann preist er das Wasser, das als Tränen sogar die Trauer besiegt. Im dritten Lied bittet er die Büffel um Verzeihung, weil sein Volk einigen von ihnen heute das Leben nahm.