Die Recherche schien anfangs so niederschmetternd wie besonders. Es war im vergangenen Dezember, ich bereitete ein Interview vor und sammelte Forschungsliteratur, Dokus und Augenzeugenberichte über Kinder im Vernichtungslager Auschwitz.

Ich dachte, ich wüsste alles über die Tötungsfabriken der Nazis. Als Historikerin und als Schulkind in Deutschland, das ich mal war. Die Bilder von Leichen wurden mir schon in der dritten Klasse verabreicht, danach folgte das ganze Holocaust-Curriculum von Anne Frank bis Primo Levi. Ja, das Zyklon B. Ja, die mit deutscher Ingenieurskunst ersonnenen Krematorien. Kannte ich, der blanke Horror.

Kinder in Auschwitz: Wie kann das alles wahr sein?

Dann kam das Kinderthema und übertraf an Grausamkeit alles, was ich wusste. Der KZ-Mediziner Josef Mengele sperrte vierjährige Zwillingsmädchen in einen Holzkäfig, um zu sehen, wie wochenlange Isolation auf sie wirkte. Ein SS-Hauptscharführer nahm Müttern bei der Selektion die Babys weg und warf sie hinter Krematorium IV lebend ins kochende Leichenfett.

Wie kann so etwas wahr sein?

Es trieb mir bei den banalsten Anlässen mit meinen eigenen Kindern die Tränen in die Augen. Beim Vorlesen, beim Zähneputzen, beim "Jetzt schmier endlich dein Pausenbrot!". Was wäre wohl aus meinen Jungen geworden, fragte ich mich, wären sie damals zur Welt gekommen? Hätte ich sie beschützen können? Hätten sie in Auschwitz den Überlebensinstinkt gehabt, um im richtigen Moment ein Stück Brot zu klauen oder beim Appell nicht aufzufallen? Ich wollte mir das nicht vorstellen, ich musste. Es war wie ein Zwang.

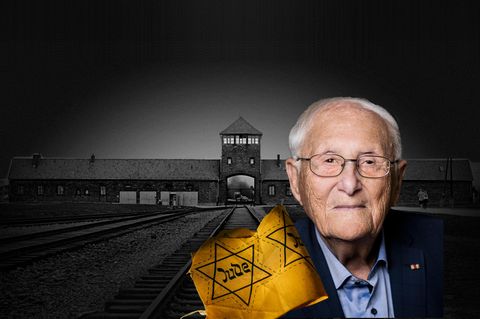

Und dann flog ich nach Kroatien, um einen Mann zu treffen, der all das Grauen nicht aus Büchern und Filmen kennt. Sondern aus der Wirklichkeit, der Wirklichkeit eines Kindes. Er war elf, als er nach Auschwitz kam. Rund 230.000 Kinder waren dort, nur 650 wurden gerettet – er ging im März 1945 als eines der letzten Kinder durch das weltbekannte Torhaus von Birkenau in die Freiheit.

"Willkommen, da seid ihr", sagt er in knarzigem Deutsch

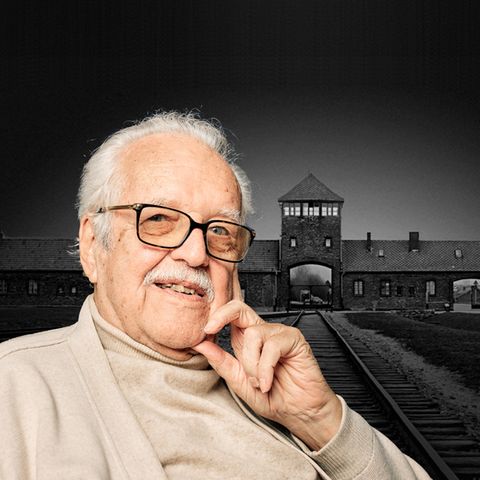

Oleg Mandić, 91, erwartet uns – die Fotografin, die Übersetzerin und mich – auf der Terrasse seines Hauses in Opatija. Von hier aus reicht der Blick weit über die Adria, die an diesem Januartag grau und still daliegt.

"Willkommen, da seid ihr", sagt er in einem knarzigen, aber klaren Deutsch. Ich mag seine bordeauxrote Cordhose. Ich mag auch das von Kinderhand geschriebene Schild an der Terrassentür, "Villa Kuki". Was es damit auf sich hat, erfahren wir später.

Mandić und seine Frau Duška, 86, bitten uns herein, es ist ein wohnliches Haus mit dunklen Holzmöbeln, viel Malerei an den Wänden und einem Glasschrank voller Korallen, silbriger Riesenmuscheln und anderer Souvenirs aus warmen Meeren. Als sie jünger war, erzählt Duška Mandić, seien sie und ihr Mann in mehr als hundert Länder gereist, auf die Seychellen, nach Mauritius, auf die Philippinen. Überall sei sie getaucht und habe die schönsten Wesen mit nach Hause gebracht, in dieses Haus am Meer, das sie vor 50 Jahren gemeinsam gebaut haben.

Dann winkt sie uns zur Treppe nach oben, in Mandićs Arbeitszimmer. Sie kennt solche Besuche von Journalisten. In Kroatien und Italien ist Mandić ein bekannter Mann: Er engagiert sich seit Jahrzehnten gegen Faschismus, hat Bücher geschrieben, es gibt Filme über ihn. Ein italienischer Autor hat gerade einen Roman herausgebracht, der auf Mandićs Geschichte basiert. Dies ist sein erstes Gespräch mit einem deutschen Medium. Er freue sich sehr, sagt er.

Mandić lehnt den Gehstock an die Wand und lässt sich in seinen cremefarbenen Schreibtischsessel fallen.

"Wisst ihr denn eigentlich, wo ich gestern war?", fragt er.

Nein. Er genießt unsere fragenden Gesichter und öffnet am Computer sein Facebook-Profil; dort: Fotos von ihm und dem kroatischen Premierminister Andrej Plenković, der Mandić am Vortag in der Hauptstadt Zagreb einen Preis für antifaschistisches Engagement verliehen hat. Mandić wedelt mit der Tageszeitung von heute: der Premier und er mit der renommierten Auszeichnung. "Schon wieder eine", gluckst Mandić. Er ist voller Spannung, er will erzählen. Wir werden fast acht Stunden in diesem Zimmer mit Meerblick verbringen, unterbrochen nur von einer einzigen Pause.

Ich frage ihn nach seiner Verhaftung im Frühjahr 1944, als er mit seiner Mutter und Großmutter zuerst nach Krakau, dann nach Auschwitz deportiert wurde. Nach der Ankunft im Lager, als seine Mutter geschlagen und er mit dem Kopf in einen Eimer mit Desinfektionsmittel gedrückt wurde. Mandić erzählt das scheinbar ungerührt.

Tolja, acht Jahre, war sein Freund im KZ

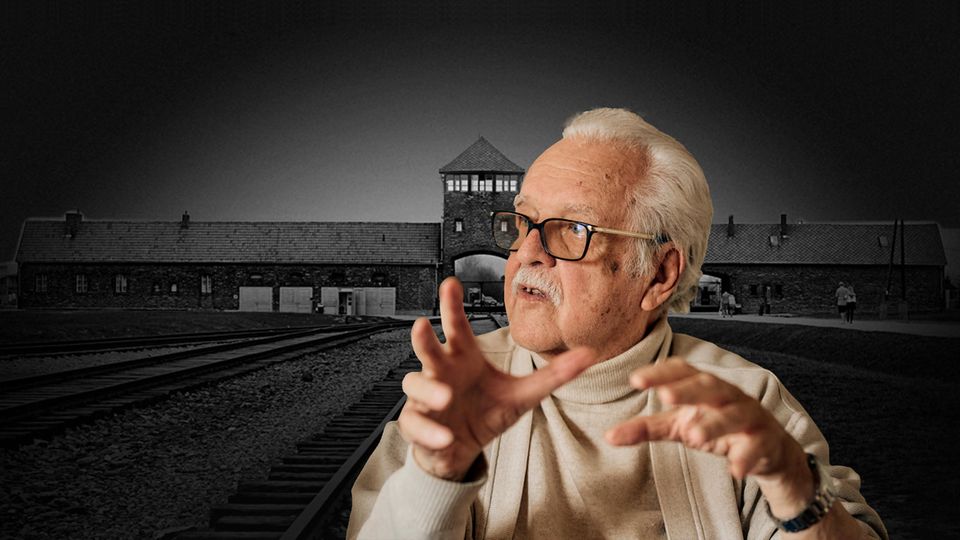

Ich übermittle ihm eine Frage meines älteren Sohnes, er ist elf, genau wie Mandić damals: "Hattest du einen Freund?" Da verändert sich etwas bei ihm, er setzt jedes Wort mit noch mehr Bedacht, will es unbedingt auf Deutsch sagen.

Er erzählt von Tolja, einem Ukrainer, acht Jahre alt, mit dem er das Bett auf der Infektionsstation teilte. "Er war zu krank zum Spielen", sagt Mandić. "Ich erzählte ihm vom Meer zu Hause in Kroatien und er fragte immer wieder: Aber was ist das Meer, was soll das sein?" Tolja war sein einziger Freund im KZ, er starb in seinen Armen. Er weint, als er von Tolja spricht.

So geht es weiter: Oleg Mandić schildert ungerührt, wie er in Auschwitz gefrorene Leichen stapeln musste.

Aber ihm kommen die Tränen, wenn er von der Freundschaft zu einem Deutschen erzählt, den er in den 1960er-Jahren als Werber und Marketingexperte kennenlernte. Und wie sich an einem Abend herausstellte, dass dieser Freund ein SS-Oberst gewesen war. "Das war sehr intensiv für uns beide", sagt Mandić, "aber wir haben das Hindernis überwunden. Sind Freunde geblieben bis zu seinem Tod." Es sind nicht die grauenvollen Erinnerungen, die Mandić aus der Fassung bringen. Sondern die, die beides sind: furchtbar und schön.

Um uns herum baut die Fotografin Jana Mai ihre Kameras auf, bringt Licht und Ton in die richtigen Positionen. Sie lächelt, sie scherzt, verbreitet gute Stimmung. Ihre Eltern stammen aus Kasachstan, Mandićs Oma wiederum kam aus Kiew – so reden die beiden Russisch miteinander und Jana gelingt es, Oleg Mandić genau so ins Bild zu rücken, wie sie es haben will. Hier noch ein Mikro, da ein Reflektor. Die Hand bitte so, den Rücken nicht anspannen, jetzt das Kinn senken! Er macht alles mit.

Da klingelt das Festnetztelefon. Duška Mandić geht im Erdgeschoss an den Apparat und telefoniert mit einer Telefongesellschaft. "Gestern ist ihr das Mobiltelefon kaputtgegangen", sagt Mandić, "Ich habe so was ja nicht, was für ein Glück!" Wobei so ein Handy schon praktisch sei, gibt er zu. Er reist noch viel herum, hält Vorträge an Schulen und bei Veranstaltungen. Ein befreundeter Journalist begleitet ihn. "Der ist inzwischen auch in Rente. Wir machen das, solange er noch kann – an mir liegt’s nicht!", sagt Mandić und schlägt sich begeistert auf die Schenkel. Sein Freund ist 25 Jahre jünger als er.

"Wenn ich euch so ansehe, vergesse ich die Worte", scherzt er

Pause. Wir setzen uns im Wohnzimmer an einen festlich gedeckten Tisch. Gebügelte Servietten, Kristallsektgläser, Prosecco im silbernen Kühler. "Mach du den Sekt auf, Kuki", sagt Duška Mandić. Kuki, so nennen sie einander, kleiner Keks. Oleg Mandić öffnet die Flasche, seine Frau serviert ein selbst gemachtes Tiramisu. Dann schaut er strahlend in die Runde, auf die Fotografin, die Reporterin, die Übersetzerin, auf seine Gattin. "Wenn ich euch so ansehe, vergesse ich die Worte." Nach weniger als einer Stunde gehen wir wieder in sein Arbeitszimmer.

Mandić wirkt jetzt erschöpft, er möchte mehr Kroatisch sprechen, das Deutsche strengt ihn an. Übersetzerin Stjepanka Prankcović, eine junge Deutschkroatin, atmet erleichtert aus. Sie hat hier keinen leichten Job, denn Mandić springt zwischen den Sprachen hin und her, nutzt Stjepanka manchmal nur als Wörterbuch für einzelne Begriffe, deren Kontext sie noch nicht kennt.

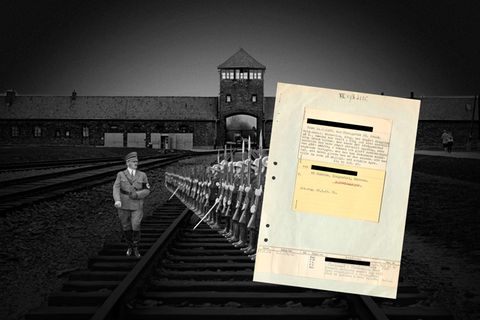

Einmal spricht er von einer neuen "Sauna", die in Auschwitz-Birkenau gebaut worden sei, Stjepanka übersetzt ratlos – Sauna? Ich unterbreche ihn und frage, ob das nicht ein Nazi-Euphemismus für eine neue Gaskammer sei? Da wedelt er ärgerlich mit den Händen: "Schhh, seid still!" Und klärt uns auf: Nein, es handele sich wirklich um neue Waschräume und sie hießen im Lagerjargon wirklich "Sauna" (ich überprüfe das später, es stimmt). "Wo wir aber gerade beim Thema sind", fragt mich Mandić, "kennst du überhaupt den Unterschied zwischen Konzentrationslager und Vernichtungslager? Also, wann und wo wurde die Vernichtung beschlossen?"

Ich: "Wannseekonferenz."

Er: "Wann genau?"

Ich: "1942."

Er: "Bravo! Ja, am 20. Januar 1942 waren sich Hitler und 15 hohe SS-Männer innerhalb von 90 Minuten einig, wie die Ermordung von mehr als 1,1 Millionen Menschen organisiert werden sollte … Aber das war jetzt nur eine kleine Prüfung!"

Ich: "Habe ich bestanden?"

Er: "Aber nicht mit Bestnote." Er lacht laut und klopft mir auf die Schulter.

Draußen wird es dunkel, wir reisen weiter durch die Zeit vor 80 Jahren. Das Ausmaß an Brutalität gegen die Jüngsten und Schutzlosen übertrifft alles, was wir über Auschwitz wussten, und Mandić lacht und scherzt und weint dabei und das alles steht einfach so nebeneinander.

Wie kann das sein? "Du bist jung, du kannst das nicht wissen", sagt er. Lächelt wieder dieses Lächeln, sanft und herausfordernd zugleich.

Er ist jetzt wirklich müde, seine Frau räumt unten ungeduldig herum. Wir haben stark überzogen. Aber dann umarmen sie uns innig. Vielen Dank, passt bitte auf dem Gebirgspass zurück nach Zagreb gut auf, da kann es glatt sein, ja, wir hören uns. Wir treten raus in den Nieselregen. Leise rollen die Wellen an den Strand.

Wir fahren zur Strandpromenade, setzten uns in ein Restaurant und reden bis spät in die Nacht. Der Kellner gibt eine Runde Blaubeerschnaps aus. Prost, auf Oleg! Auf das Leben! Kaum sitzen wir im Auto, postet Mandić ein Foto von uns allen auf seiner Facebookseite: Der stern war da.

Tage später sorge ich mich, typisch nervöse Reporterin, weil Mandić sich nicht meldet und nicht auf Detailfragen antwortet, die ich noch habe. Missfiel ihm das Gespräch? Haben wir seine Kräfte überstrapaziert? Ist er womöglich krank geworden? Ich rufe ihn an, er nimmt nach einem einzigen Klingeln ab, ich sage "Herr Mandić, hier ist …" Er erkennt mich sofort und ruft, als würde er die Arme ausbreiten: "Helen! Wie geht es dir?"