Zumindest in einem sind sich der Papst und seine Kritiker einig: Die katholische Kirche in Deutschland ist in einer schweren Krise. Damit endet aber auch schon die Liste der Gemeinsamkeiten, die bei diesem Besuch des römischen Pontifex entdeckt werden konnten. Während viele Außenstehende und auch liberal gesinnte Katholiken, die gern mal an demokratischen Prinzipien schnuppern, sich das Heil von einer Anpassung an die Zeit versprechen, von Frauen und Verheirateten in geweihten Ämtern etwa, von einer Lockerung der Lehre und der Moral, hat der Papst für solche Forderungen nur ein mitleidiges Lächeln übrig. Denn in solchen Positionen, davon scheint er überzeugt, zeigt sich die Krise selbst, nicht aber der Weg zu ihrer Bewältigung.

Bei der Freiburger Vigil am Samstagabend mit zehntausenden katholischen Jugendlicher im Schein der Kerzen stellt der Pontifex klar, woran es seiner Meinung nach mangelt: "Der Schaden der Kirche kommt nicht von ihren Gegnern, sondern von den lauen Christen." Von der Trägheit spricht er, die sich wie ein Nebel über eine Seele legen könne und einen Menschen hinderte, das Gute nicht nur zu wollen, sondern auch zu tun. Und damit ist auch schon gesagt, wie die Malaise hierzulande zu kurieren ist: "Wagt es, glühende Heilige zu sein!", rief der Papst den Jugendlichen zu und schaute dabei in fröhliche, strahlende Gesichter. In manchen Augen sammelten sich vor Rührung die Tränen. Nicht auf die Masse kommt es Benedikt an, sondern darauf, wie sehr die Seinen glühen. Dass es einen solchen verlässlichen Kern auch in Deutschland noch gibt, davon konnte sich der Papst in Freiburg ebenso überzeugen wie zuvor in Etzelsbach, dem Marienwallfahrtsort im thüringischen Eichsfeld. Und wie sehr ihm am lebendigen Glauben und wie wenig an einer Diskussion über Strukturen liegt, erfuhren auch die Mitglieder des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, dem höchsten Laiengremium der hiesigen Katholiken.

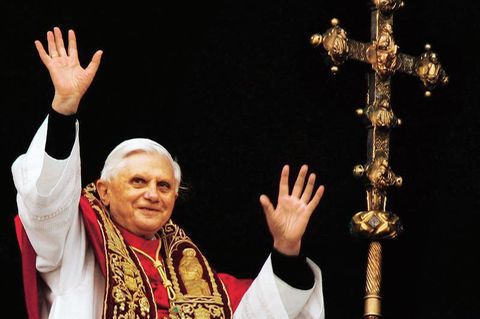

Wie fremd sind sich der Papst und die Deutschen?

Wie kann es sein, könnte man verwundert fragen, dass so viele Erwartungen vor dem Besuch diametral dem entgegenstehen, was der Papst schließlich verkündet hat? Sind sich der deutsche Kirchensohn und die Landsleute wirklich so fremd? Eine interessante Diagnose stellt in diesem Zusammenhang der Freiburger Religionssoziologe Michael Ebertz. Wir seien in Deutschland, dem Kernland der Reformation, wie nirgends sonst "protestantisch infiziert". Die zahlenmäßig fast gleiche Gewichtung von evangelischen und katholischen Christen führe zu einer weltweit einmaligen Konkurrenzsituation zwischen den beiden Konfessionen, glaubt Ebertz. Dazu komme noch eine überaus enge Verflechtung zwischen Staat und Kirche, obwohl das Grundgesetz den Staat zur religiösen Neutralität verpflichtet. Liegt es also an dieser Sondersituation, dass die Deutschen so auf ganz besondere und im weltweiten Vergleich auch ziemlich ausgefallene Wünsche an die römische Kirche haben?

Im Vorfeld des Besuches war der Ökumene, dem Miteinander der verschiedenen christlichen Konfessionen also, von Beobachtern und natürlich auch den Vertretern der evangelischen Kirche besondere Bedeutung zugemessen worden. Doch nicht einen einzigen Schritt ist der Papst den Erben der Reformation entgegengekommen. Vom "gemeinsamen Beten und Singen", vom "gemeinsamen Eintreten für das christliche Ethos", spricht der Papst bei der Begegnung mit den Vertretern des Rates der evangelischen Kirche in Deutschland. Mehr aber nicht. Kein Wort über die Zulassung zur Kommunion von evangelischen Christen, die mit Katholiken verheiratet sind. Kein Wort über ein gemeinsames Abendmahl. Was der Papst den Protestanten hierzulande anbietet, geht genau genommen nicht wesentlich über das hinaus, was er auch Moslems oder Juden hätte offerieren können.

Am Altar der Gemeinschaft ist für Protestanten kein Platz

Wo dieser Papst die Einheit der Christen sieht, hat er in Freiburg deutlich gemacht, als er im dortigen Priesterseminar Vertreter der Orthodoxie traf. Das hörte sich dann so an: "Katholiken und Orthodoxe haben die gleiche altkirchliche Struktur bewahrt; in diesem Sinn sind wir alle alte Kirche, die doch immer gegenwärtig und neu ist." Er wage zu hoffen, so Benedikt XVI., dass der Tag "nicht zu ferne ist, an dem wir wieder gemeinsam Eucharistie feiern können." Bei dieser auch von den orthodoxen Kirchen alles in allem durchaus angestrebten Gemeinschaft am Altar aber ist für Protestanten schlicht kein Platz. Keiner jedenfalls, der sich geschichtlich oder dogmatisch zu aller Zufriedenheit rechtfertigen ließe.

Müsste dann nicht wenigstens die immer noch wachsende Säkularisierung und der gewaltige Mitgliederschwund auf katholischer wie protestantischer Seite die beiden Konfessionen zusammenschweißen? Nur bedingt, auch wenn es auf lokaler Ebene solche Verschmelzungen im tagtäglichen Umgang ja tatsächlich gibt. Doch anders als die evangelische Kirche in Deutschland, die zwar auch einen lockeren weltweiten Verbund kennt, im Großen und Ganzen aber doch auf sich gestellt ist, war die katholische Kirche von ihrem ganzen Selbstverständnis her immer schon eine Weltkirche. Und als solche sind es ihre Hierarchen gewohnt, dass der amtliche Glaube nicht immer in allen Ecken der Erde mit gleicher Stärke gelebt wird. Natürlich bedauert der Papst den Niedergang der Kirche, in der er selbst groß geworden ist. Auf der anderen Seite aber findet er Trost im beeindruckenden Wachstum, das er auf anderen Kontinenten verzeichnen kann. Mag die katholische Kirche in Deutschland auch schwach sein, weltweit ist sie stark wie nie.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Es wird der letzte Besuch von Benedikt XVI. in Deutschland gewesen sein, seine Ansprachen und Gesten wurden so zum geistigen und geistlichen Vermächtnis für die Heimat

"Was ist ein Staat noch anderes als eine Räuberbande?"

Das erklärt dann vielleicht auch das Selbstbewusstsein und die hin und wieder aufblitzende Heiterkeit, mit der Benedikt am ersten Tag seines Besuches in Berlin den Abgeordneten des Bundestages gegenüber trat. Oft mit einem feinen Lächeln und gewohnt säuselnder Stimme führte er den Parlamentariern in einem brillanten Gang durch die Geistesgeschichte seine Sicht auf den freiheitlichen Rechtsstaat vor. Wo Politiker das nach katholischer Lehre buchstäblich in die Natur geschriebene göttliche Gesetz nicht zum letzten Maßstab ihres Handelns machten, so erklärte Benedikt, stellten sie sich auch noch mit besten Absichten gegen das Recht. Denn das sei nicht verhandelbar, nicht von Mehrheiten abhängig. Die unausweichliche Folge einer solchen, seiner Auffassung nach gottesfernen Geisteshaltung beschrieb der Papst mit seinem antiken Lieblingstheologen Augustinus: "Nimm das Recht weg - was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande?"

Dass die katholische Kirche hierzulande spätestens seit vergangenem Jahr durch den Missbrauchsskandal ein enormes Glaubwürdigkeitsproblem selbst unter den eigenen Gläubigen hat, blieb unerwähnt. Zwar traf sich Benedikt in Erfurt mit Missbrauchsopfern. Doch öffentlich gab es dazu bis auf vage Anspielungen keine Erklärung des Papstes. Ob ohne Gerechtigkeit und Reue vielleicht auch die Kirche nichts anderes ist als eine "große Räuberbande"? Wer allein auf die äußere Gestalt der Kirche schaue, predigte der Papst vor vollen Rängen im Berliner Olympiastadion, und dabei auch noch auf das Negative fixiert bleibe, dem könne sich "das große und schöne Mysterium der Kirche" nicht erschließen. Die oft als "sperrig" erfahrene Kirche sei eben nicht nur "eine unter den vielen Organisationen innerhalb einer demokratischen Gesellschaft". Darum könne sie auch nicht nach deren Maßstäben und Gesetzen beurteilt und behandelt werden. Wer sich gegen die Kirche wendet, lehnt in den Augen des Papstes vielmehr zugleich den Gott ab, den sie verkündet: "Es ist letztlich Jesus, den die Verfolger seiner Kirche treffen wollen." Braucht das noch eine Klarstellung?

Es wird sein letzter Deutschlandbesuch sein

Zum dritten Mal nun schon hat die "Regensburg", ein Airbus 321 der Lufthansa, Benedikt XVI. aus Deutschland zurück in seine neue Heimat am römischen Tiber gebracht. Das letzte Mal vermutlich. Der Papst ist 84 Jahre alt, und bei den verschiedenen Stationen seiner Visite war nicht zu übersehen, wie ihm hin und wieder die Kräfte knapp wurden. Mit einer weiteren Deutschlandreise ist während dieses Pontifikats nicht mehr zu rechnen. Das weiß natürlich auch der Papst selbst. Schon der Besuch in Bayern 2006 glich einem Abschied. So wurden die Ansprachen und Gesten Benedikts zum geistigen und geistlichen Vermächtnis für seine Heimat, ohne dass das ausdrücklich werden musste.

Beim "Wort zum Sonntag", das der Papst am 17. September, wenige Tage vor seiner Ankunft in Berlin, gesprochen hatte, waren alle Hoffnungen auf "Sensationen" bereits von ihm selbst zerstreut worden. Geistig und geistlich wollte seine Mission verstanden wissen. Genau so hat er sie gestaltet, und er entfaltete seine Gedanken von einer Ansprache zur nächsten wie nach einem rhetorischen Masterplan. Wer genau zugehört hat, kann jedenfalls nicht mehr ernsthaft in Frage stellen, welche Vision Benedikt XVI. für die Kirche und das Land hat, aus denen beiden er stammt: Nicht eine Öffnung für den Zeitgeist ist der päpstliche Auftrag für die Katholiken, sondern "glühende Heilige" zu werden für eine zweite Evangelisierung Deutschlands.