Vielleicht ist ein Buch an allem schuld. In der "Weltgeschichte für Kinder" entdeckte der siebenjährige Heinrich Schliemann (1822-1890) eine Zeichnung von der brennenden Burg Trojas. Das soll den Forscherdrang in ihm geweckt haben. So zumindest später die Darstellung des als Archäologe bekannt gewordenen Schliemann.

Heinrich Schliemanns Leben begann in Mecklenburg

Sein wechselvolles Leben führte Heinrich Schliemann zunächst nicht direkt nach Troja. Nach trister Kindheit mit acht Geschwistern in Mecklenburg folgte eine Kaufmannslehre. Als junger Mann wechselte Schliemann nach Hamburg, kämpfte mit Krankheit und Geldmangel. Eine Auswanderung nach Venezuela scheiterte 1841 durch Schiffbruch. Zu Stationen in verschiedenen Handelshäusern kam dann später auch finanzieller Erfolg in Russland und den USA – erst Kolonialwaren, später Kriegsmaterial machten Schliemann zu einem reichen Mann.

Die materielle Absicherung gab ihm die Freiheit, sich seinen archäologischen Sehnsüchten zu widmen. Als Multimillionär lernt Schliemann Latein und Altgriechisch, beginnt ein Studium in Paris. Die Kindheitsträume um Homers Troja verdichten sich nach seinen Worten zum "Verlangen zu beweisen, dass die 'Ilias' auf Tatsachen beruht", wie das "Smithsonian Magazine" zusammenfasst.

Als der deutsche Geschäftsmann 1873 an dem Ort, der heute als Hisarlik in der Türkei bekannt ist, ein Versteck antiker Artefakte entdeckte, identifizierte er den Goldschmuck, die silbernen Vasen und andere kostbare Gegenstände schnell als den Schatz von Priamos, dem legendären König von Troja. Schliemann schmuggelte den Fund aus Anatolien und preist ihn als Beweis für seine Behauptung an, dass Hisarlik und Troja, die belagerte Stadt, die in Homers Ilias verewigt ist, ein und dieselbe seien.

Schliemann mag Trojas Aufenthaltsort korrekt identifiziert haben, aber ein weiterer Schlüsselaspekt seiner Geschichte – nämlich die Entdeckung von Priamos Schatz – konnte einer genauen Prüfung nicht standhalten. Archäologen erkannten bald, dass die Beute etwa 1250 Jahre vor dem Trojanischen Krieg lag, was bedeutet, dass sie zu einer völlig anderen Zivilisation gehörte als der in Homers Epos.

In der Annahme, dass das Königreich des Priamos auf der untersten Ebene der archäologischen Stätte lag, beeilte sich seinerzeit der Abenteurer mit der Ausgrabung der oberen Schichten und zerstörte versehentlich fast alle Spuren der Stadt, die er zu finden begonnen hatte.

Ein Pionier mit Fehlern

Für Anna-Vassiliki Karapanagiotou, Direktorin des Archäologischen Nationalmuseums Athen, war Schliemann "ein Pionier, der aber auch wissenschaftliche Fehler gemacht hat", wie das "Smithsonian Magazine" berichtet. Solche Etappen werden in der Ausstellung mit ausgewählten Objekten illustriert, bis hin zur Rekonstruktion von Teilen seines Arbeitszimmers. In Filmszenen schlüpft die Schauspielerin Katharina Thalbach in die Rolle Schliemanns, ihr Vortrag seiner Texte gibt einen Einblick in Fantasie und Erzählkraft des Weltreisenden.

"Er war ein Handwerker, ein Selfmademan und ein Mensch, der alle Möglichkeiten des 19. Jahrhunderts nutzte", sagt Matthias Wemhoff, Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte, gegenüber der Zeitschrift "Art Newspaper". "Er hat so viel von der Welt bereist, auf eine Weise, die zum ersten Mal in der Geschichte möglich war. Er hatte keine Angst. Das ist die wichtige Eigenschaft. [...] Dass Schliemann als Schatzgräber gilt, liegt daran, dass er zweimal so unglaublich viel Erfolg und Glück gehabt hat. Das Etikett greift aber zu kurz", ergänzt Wemhoff.

Kriegsbeute

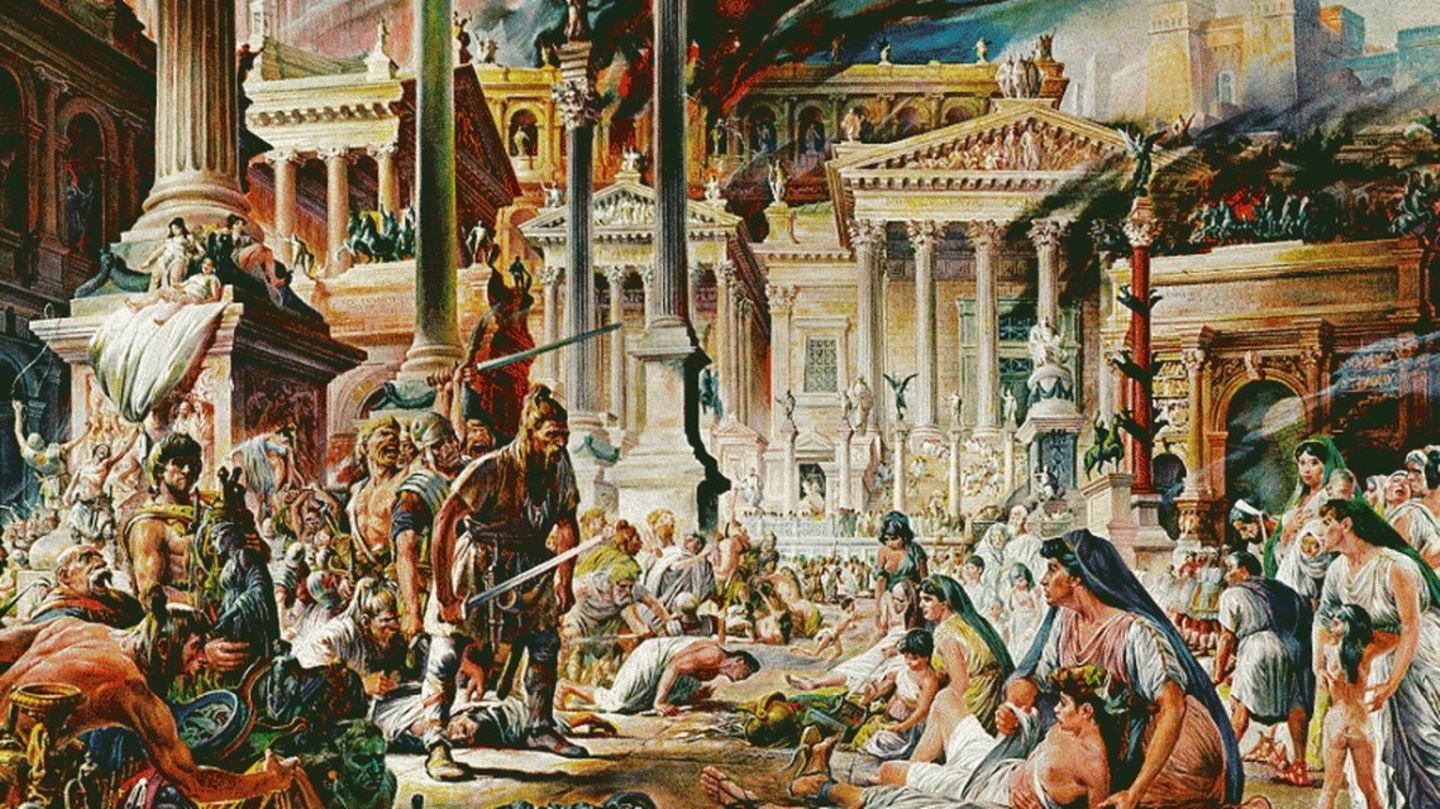

Homers Bericht über den Trojanischen Krieg, einen zehnjährigen Konflikt, der durch die Entführung von Helena, der Frau des Königs Menelaos, durch Priamos Sohn Paris ausgelöst wurde, wurde erstmals um das achte Jahrhundert v. Chr. niedergeschrieben. Gelehrte haben lange über den Wahrheitsgehalt des epischen Gedichts diskutiert, stimmen aber heute allgemein darin überein, dass es Ereignisse beschreibt, die sich um 1180 v. Chr., also gegen Ende der Bronzezeit, in Hisarlik ereigneten.

Schliemann überließ später den Priamos-Schatz den Museen in Berlin. Von dort gelangten sie als Kriegsbeute in die Sowjetunion. Auf die Vielschichtigkeit Schliemanns deutet die unterteilte Ausstellung.

Eine Ausgabe des Buches markiert den Auftakt der Ausstellung "Schliemanns Welten. Sein Leben. Seine Entdeckungen. Sein Mythos" in der James-Simon-Galerie und dem benachbarten Neuen Museum Berlin. Bis zum 6. November werden dort mit rund 700 Objekten die Stationen des Weltenbürgers 200 Jahre nach seiner Geburt nachgezeichnet. In der James-Simon-Galerie steht die erste Lebenshälfte im Mittelpunkt mit Einblicken in die Lebenswelt des 19. Jahrhunderts. Im Neuen Museum sind die als spektakulär geltenden Funde der Königsgräber in Mykene und der Trojanischen Sammlung Schliemanns zu sehen.