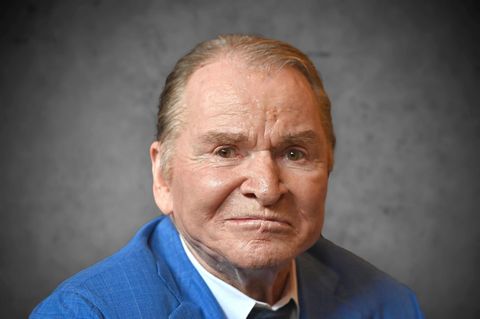

Herr Schulze, Sie haben gerade ein halbes Jahr im Westen gelebt, genauer gesagt: in Mülheim an der Ruhr – und haben daraus ein Buch gemacht. Wie schlimm war's?

Es war angenehm. Sogar Freundschaften haben sich draus entwickelt und sehr viele Besuche bei Borussia Dortmund. Es hat nur leider meistens geregnet.

Haben Sie sich mal richtig fremd gefühlt?

Nein. Ich hatte eher das sehr schöne Gefühl, zu Gast zu sein. Hat man ja selten.

Sie merken: Wir machen hier eine kleine Parodie. Normalerweise fragen Journalisten Rückkehrer aus dem Osten, als seien sie auf Safari unterwegs gewesen. Das geht schon auch andersherum.

Ich hatte nicht den Eindruck, auf einer Safari zu sein. Es gibt natürlich Unterschiede. In der Stadtstruktur, auch im Sozialen. Wenn, dann war ich überrascht von der Wohlhabenheit, ja dem Reichtum, den hatte ich vorher nicht gesehen.

Warum ist ausgerechnet das Ruhrgebiet das Westsynonym schlechthin?

Weil man sich im Westen auch als der Westen versteht. Stahl, Kohle, das industrielle Herz. Aber vielleicht ist die Blickrichtung entscheidend.

Wie meinen Sie das?

Zumindest in Berlin leben wir mit dem Rücken zu Polen. Fragen Sie mal hier, wie häufig Menschen nach Polen fahren und dort Urlaub machen. Ich habe da selbst große Defizite. Im Ruhrgebiet steht man nicht mit dem Rücken irgendwohin. Sondern schaut auch weiter Richtung Westen: Man fährt nach Amsterdam, nach Belgien. Diese Nähe ist selbstverständlich.

Gibt es im Ruhrgebiet etwas, das Sie an die Vorwendejahre erinnert, wo etwas brüchig wird, nicht mehr richtig zusammenhält?

Eher an die Zeit nach 1990. Die verlassenen Fabriken, klar. Wenn man durch Halle oder Bitterfeld gefahren ist vor 15 Jahren, da sah das ähnlich aus. Riesige Hallen und Produktionsstätten, aber man merkt: Das ist nicht mehr das, was es mal war. Der Unterschied ist: Der Prozess im Ruhrgebiet hat sich viel länger hingezogen.