"Sag mal, bist du eine Mimose?", fragt Stefanie Schützdeller, 31, Klara, um die Schmerzempfindlichkeit ihrer Kundin abschätzen zu können. Klara, 28, liegt vor Stefanie auf dem Bauch. Ihr Arm liegt verdreht auf einem mit Frischhaltefolie bezogenem Hocker neben der Liege. Klara grinst. "Ich halte viel aus", sagt sie. Stefanie nickt, lächelt und die Maschine in ihrer Hand beginnt zu surren. Sie setzt die Nadel an und beginnt, Klara die Einwilligung zur Organspende auf die Haut zu schreiben.

"Opt.Ink" ist eine Initiative des Vereins Junge Helden. Der Name des Organspendetattoos ist angelehnt an die in Deutschland geltende Zuspruchsregelung: Opt-In. Erst, wer sich aktiv dafür ausspricht, ist Organspender. Mit der Farbe ("Ink") auf der Haut zeigt man seine Zustimmung.

Ein Mensch gibt im Schnitt drei Organe weiter

Vergangenes Jahr warteten in Deutschland knapp 8500 Menschen auf ein Organ. Der größte Teil von ihnen benötigt eine Niere. 869 verstorbenen Menschen wurden Organe entnommen. Ein Mensch gibt im Schnitt drei Organe weiter. So wurden im vergangenen Jahr 3372 Organe verpflanzt – Organe aus Lebendorganspenden inbegriffen. Zu wenige, um alle Leben zu retten. 2022 starben 743 Menschen, die auf der Warteliste standen.

Und das, obwohl eine Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeigte, dass 84 Prozent einer Organspende positiv gegenüberstehen. Das Problem ist also nicht die fehlende Bereitschaft. Das Problem ist: Nur die Hälfte hat ihre Entscheidung dokumentiert. Und warum? Weil sich viele noch nicht mit dem Thema auseinandersetzen mussten.

Organspende müsse im Alltag mehr stattfinden

Als Klaras Schwiegervater vor zwei Jahren verstarb, waren sie und ihre Familie froh, dass sie vorab mit ihm über seine Wünsche gesprochen haben. Er war nicht für eine Organspende geeignet. Doch wäre er es gewesen, hätten sie als Angehörige nach seinem Tod entscheiden müssen. Klara selbst ist seit neun Jahren Organspenderin. Sie findet es tröstlich zu wissen, dass sie nach ihrem Tod das Leben eines anderen Menschen retten könnte. Klara stieß über Instagram auf die Jungen Helden. Bei der nächsten Chorprobe erzählte die Chorleiterin Amelie, 27, und Franca, 25, davon. Sie befinden sich heute zwei Liegen weiter unter den surrenden Nadeln von Stefanies Kollegen.

Als Klara ihnen von dem Tattoo erzählte, waren beide direkt begeistert. Das war im Mai. Anfang Juli lassen sie sich das Symbol tätowieren. Die beiden haben ebenfalls seit vielen Jahren einen Organspendeausweis. Franca legte in der Vergangenheit Organspendeausweise auf WG-Partys aus. Franca findet, die Konfrontation mit dem Thema müsse mehr im Alltag stattfinden. Schließlich geht es um Leben und Tod.

In Köln bieten zwei weitere Tattoostudios neben Stefanie das Organspendetattoo an. Deutschlandweit sind es mittlerweile über 300. Sie alle verdienen nichts daran. Die Spender:innen werden kostenlos gestochen. Bei den meisten Studios jedoch nur dann, wenn sowieso ein Termin beim Tätowierer besteht. Stefanie und ihre Kollegen stechen das Symbol auch allein. Dann berechnen sie dafür 40 Euro Material- und Studiokosten, sodass sie nicht draufzahlen müssen.

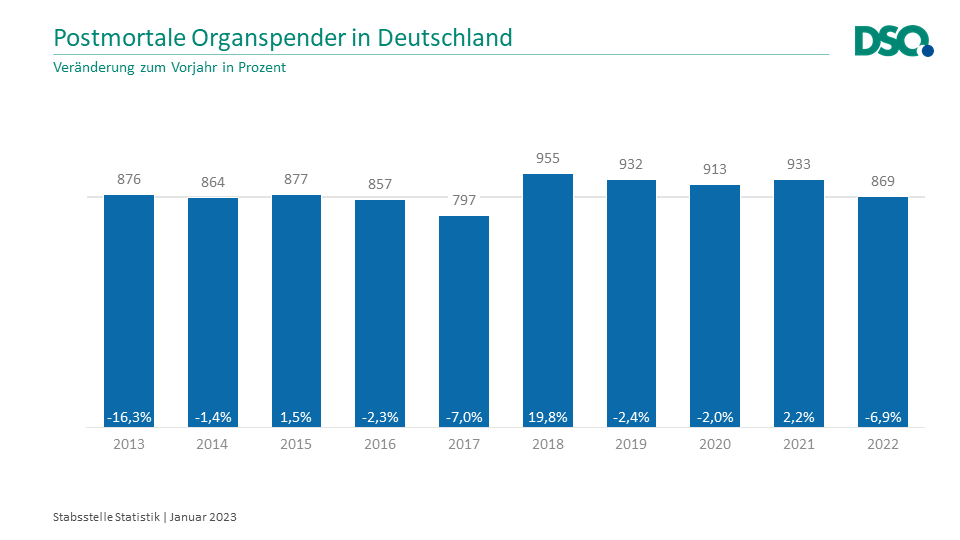

Die Jungen Helden informieren bereits seit vielen Jahren zur Organspende. Dennoch gingen die Zahlen von Spendern nicht hoch, sondern runter. 2022 gab es laut der Deutschen Stiftung für Organtransplantation (DSO) knapp 7 Prozent weniger Spender als im Jahr zuvor. So starteten die Jungen Helden im März die "Opt.Ink"-Kampagne.

Auf Instagram sah Stefanie Wilson Gonzales Ochsenknecht seinen Arm mitsamt dem Tattoo in die Kamera halten. Der Schauspieler ließ es sich bei der Jubiläumsveranstaltung der Jungen Helden in Berlin stechen. Daraufhin registrierte Stefanie sich bei dem Verein als Tätowiererin. Fünf Tage später hatte sie ihren ersten Kunden. Das war im April. Heute vergeht kein Arbeitstag mehr ohne ein "Opt.Ink". Auch Stefanie findet es wichtig, mehr Berührungspunkte zum Thema Organspende im Alltag zu schaffen, es in die Köpfe der Menschen zu holen und sie zu einer Entscheidung zu bewegen.

Die Debatte um die Widerspruchslösung

Deutschland ist eines der Länder mit den niedrigsten Organspenderzahlen in Europa. Ein Grund dafür ist die Regelung der Organspendepraxis. In den meisten europäischen Ländern gilt die Widerspruchslösung. Dabei wird davon ausgegangen, dass erstmal jeder bereit ist, Organe zu spenden – außer man widerspricht ausdrücklich. Umgekehrt also, wie bei der aktuell geltenden Zuspruchsregelgung. Die Widerspruchslösung wurde Anfang 2020 im Bundestag diskutiert. Der heutige Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sprach sich damals für die Widerspruchslösung aus.

Er argumentierte, dass 98 Prozent der Menschen im Notfall bereit wären, ein gespendetes Organ anzunehmen. Außerdem dürfe man, wenn man die Widerspruchslösung ablehne, aus ethischen Gründen auch keine Organe aus Ländern annehmen, in denen die Widerspruchslösung gelte. Dagegen sprachen sich beispielsweise die heutige Verteidigungsministerin Annalena Baerbock (Grüne) und die Bundestagsabgeordnete Christine Aschenberg-Dugnus (FDP) aus, die vor allem dafür plädierten, dass eine Spende bleiben müsse und Schweigen nicht als Zustimmung gewertet werden könne.

Schlussendlich scheiterte die Widerspruchslösung im Bundestag. Stattdessen entschied man sich für die Entscheidungslösung. Dabei braucht es weiterhin die explizite Zustimmung zur Spende. Durch regelmäßiges Informieren, beispielsweise durch Infomaterial verschickt durch die Krankenkassen, will der Staat jedoch stärker auf eine Entscheidung des Einzelnen hinarbeiten.

Durch die rückläufigen Spenderzahlen brachte Lauterbach die Widerspruchslösung Anfang des Jahres erneut ins Gespräch. Gegenüber der Nachrichtenagentur DPA sagte er, die Entscheidungslösung sei gescheitert. Denjenigen, die vergeblich auf Organspenden warten, sei man es schuldig, erneut über die Widerspruchslösung abzustimmen, sagte Lauterbach.

"Was bedeutet dein Tattoo?"

"Viele, die sich das Tattoo bei mir stechen lassen, haben in der Vergangenheit bereits selbst ein Organ gebraucht. Andere sind bereits Spender oder haben jemanden in der Familie, dem es so ging", sagt Stefanie. Für einige wäre es sogar das erste Tattoo gewesen. Die meisten hätten jedoch schon Farbe auf der Haut getragen. Laut Junge Helden ist jeder vierte Deutsche tätowiert. Auch für Klara, Amelie und Franca ist es nicht das erste Mal. "Ich wurde auf Partys schon sooft auf die Bedeutung meiner Tattoos angesprochen", sagt Amelie. Ein Interesse, das sich die Jungen Helden zunutze mache.

Das Organspendetattoo ist keine offiziell gültige Einwilligung. Mit dem Tattoo tragen Menschen das Thema jedoch sichtbar in die Welt. Es zerfleddert nicht im Geldbeutel. Ziel ist eben jene Konfrontation mit dem Thema im Alltag, dass auch die Entscheidungslösung zum Ziel hat. Außerdem zeigt das Tattoo eine Willenserklärung, sodass Angehörige und medizinisches Personal im Zweifel im Sinne der Person entscheiden können. Laut DSO ist einer der Gründe für die rückläufigen Organspendezahlen, dass Angehörige sich aus Unsicherheit oft dagegen entscheiden, dem Verstorbenen Organe entnehmen zu lassen.

Bis auf das Surren der Nadeln und das Knistern des Plastiks ist es still im Keller. Amelie verzieht hin und wieder das Gesicht. Sie hat sich den Spann ihres Fußes für das Tattoo ausgesucht. Kein Fett, dünne Haut, das bedeutet mehr Schmerzen. "Ist aber aushaltbar", sagt sie. Das Tattoo an den Rippen habe deutlich mehr wehgetan. Nach einer halben Stunde stehen die Freund:innen beisammen. Zeigen einander ihr Statement, das sie wahrscheinlich bis zum Ende ihres Lebens auf der Haut tragen werden. Sorgen, dass sie sich umentscheiden könnte, mache sie sich nicht, sagt Klara. Sie sehe keinen Grund, warum sie ihre Meinung ändern sollte. Falls es doch passiere, sieht sie das Tattoo nicht als Hindernis: "Ich würde meiner Familie dann einfach sagen, dass ich doch keine Spenderin mehr sein möchte. Das Tattoo verpflichtet mich ja zu nichts".

Quellen: DSO (https://www.dso.de/organspende/statistiken-berichte/organspende); Organspende (https://www.organspende-info.de/zahlen-und-fakten/statistiken/); Tagesschau (https://www.tagesschau.de/inland/lauterbach-organspendereform-101.html); bpb (https://www.bpb.de/themen/medien-journalismus/netzdebatte/285361/organspenderegelungen-in-europa)