Es ist ein Wunder: Jedes Mal, wenn ich die 15-jährige Lilly sehe, freue ich mich, dass sie so fröhlich ist. Sie macht, was ein Teenager tun muss, wächst unglaublich schnell in die Höhe, reibt sich an dem, was Mama und Papa sagen, reitet für ihr Leben gern und trifft sich mit ihren Freundinnen und Schulkameraden.

Vor allem freue ich mich, dass die Tochter meines besten Freundes überhaupt noch am Leben ist.

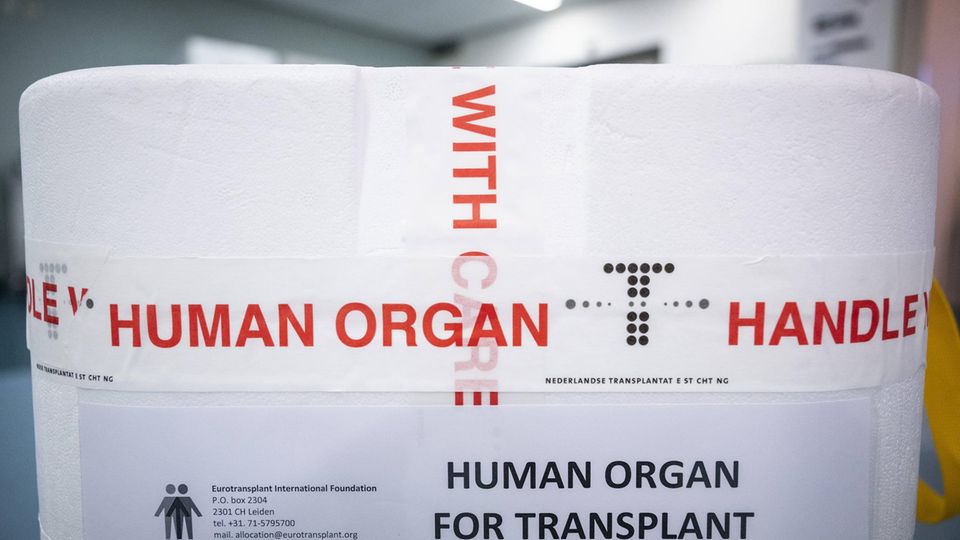

Mit acht Jahren erlitt Lilly (so nennt sie sich selbst) eine Herzschwäche. Vermutlich durch einen Virusinfekt hatte ihr Herz fast sämtliche Energie verloren. Lilly musste dringend ins Krankenhaus, denn nur dort gab es für sie eine Pumpe, die kindliche Herzen unterstützt. Von da an war klar: Ohne neues Herz, ohne Transplantation würde sie die Klinik nie wieder verlassen können.

Für Lilly und ihre Familie begann eine zermürbende Zeit, in der sie täglich auf den Anruf hofften, dass endlich ein passendes Spenderherz gefunden sei. Doch es dauerte zwei Jahre, bis das Mädchen endlich mit einem neuen Herz ins Leben zurückkehren durfte.

Heute bringen gleich acht Bundesländer eine Gesetzesvorlage in den Bundesrat ein: Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen wollen, dass auch in Deutschland endlich mehr Spenderorgane zur Verfügung stehen. Dazu bedarf es einer Änderung des Organspendegesetzes. Bereits im vergangenen Sommer gab es dafür eine Initiative in der Länderkammer und von sechs Bundestagsabgeordneten. Der Bruch der Ampelkoalition im Herbst verhinderte, dass es letztlich zu einer Abstimmung im Bundestag kam. Nun also ein erneuter Anlauf.

Was tun die üblichen Bedenkenträger?

Bisher müssen die Bundesbürgerinnen und -bürger ausdrücklich zustimmen, wenn ihnen nach dem Tode Organe entnommen werden sollen – sei es per Spenderausweis oder durch die Eintragung ins Organspenderegister.

Schon 2020 gab es eine solche parteiübergreifende Initiative zur Einführung der sogenannten Widerspruchsregelung. Sie scheiterte jedoch, weil sich die Mehrheit der Bundestagsabgeordneten in einer Abstimmung dagegen entschied. Alles blieb wie es war, die niedrigen Zahlen der Organspender auch. 2024 haben hierzulande 953 Menschen Organe nach ihrem Tod gespendet, noch einmal 12 weniger als im Jahr zuvor – viel zu wenige, um den großen Bedarf zu decken.

Wird es diesmal anders laufen oder bringen sich die Bedenkenträger wieder in Stellung? Schon vor fünf Jahren kritisierte unter anderem die ehemalige Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), dass ein Stillschweigen zur Organspende nicht als Zustimmung gewertet werden dürfe und votierte gegen die Gesetzesänderung. Die FDP-Rechtspolitikerin Katrin Helling-Plahr sprach im vergangenen Jahr angesichts der damaligen Initiative von einem massiven Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht jedes Einzelnen. Eugen Brysch, der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, hält die Organentnahme ohne ausdrückliche Zustimmung des Betroffenen sogar für eine Körperverletzung.

Sind ihnen die fast 8600 Menschen egal, die in Deutschland teils seit Jahren auf der Warteliste für ein Organ stehen? Und von denen viele sterben werden, bevor sie den lebensrettenden Ersatz bekommen.

Organspende: Deutschland ist Importland

Vergeben werden die Organe über das europäische Verteilsystem Eurotransplant. Während Deutschland sonst eine der größten Exportnationen der Welt ist, sind wir bei Organen vor allem Importland. Wir bekommen mehr Organe aus anderen Ländern, als wir selbst an diese abgeben.

Das hat einen einfachen Grund. In den allermeisten europäischen Ländern gibt es längst die Widerspruchsregelung. Jeder Bürger ist dort ein potenzieller Organspender, es sei denn, er widerspricht. Wohin dies führt, zeigen die nackten Zahlen: In Deutschland gab es 2024 pro eine Million Einwohner 11,4 Spender, in Österreich sind es mehr als doppelt so viele, in Spanien ist die Quote gar viermal so hoch. Offenbar fühlen sich die Menschen dort nicht von der Politik gegängelt und in ihrem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit verletzt. Im Gegenteil: Anderen durch eine Organspende zu helfen, ist dort offenbar selbstverständlich.

Wenn man denn unbedingt helfen möchten, könne man sich ja auch ins neue Organspenderegister eintragen, entgegnen die Kritiker der Widerspruchslösung hierzulande. Aber offenbar ist das vielen Menschen – auch mir – technisch zu umständlich. Wer hat schon einen digitalen Personalausweis, den es dazu obligat braucht? Gerade einmal 375.000 Bundesbürger haben sich bis dato dort registriert, weniger als einer von 200.

Das Positive: Mehr als 80 Prozent der Registrierten stimmt einer Organentnahme nach dem Tod zu, nur sieben Prozent lehnen sie ab. Das entspricht auch ziemlich genau dem, was Umfragen zum Thema Organspende belegen: Die überwiegende Mehrheit der Deutschen möchte Organe spenden. Es wäre höchste Zeit, dass dies auch die Entscheidungsträger und die großen Kirchen berücksichtigen und den Weg für eine Gesetzesänderung freimachen.

Wo bleibt die christliche Nächstenliebe?

Denn auch die beiden großen Kirchen hatten sich 2020 auf die Seite der Änderungsgegner geschlagen. Aber ist die Spende der (für einen Toten nutzlos gewordenen) Organe nicht der höchste Ausdruck von Nächstenliebe? Ich gebe Teile meines Körpers hin, damit andere leben können. Mit meinem christlichen Verständnis lässt sich die sture und herzlose Haltung der Kirchen von damals nicht vereinbaren. Sie war letztendlich sogar Anlass für mich, aus der Kirche auszutreten.

Immer wenn ich Lilly sehe, freue ich mich, dass sie das Glück hatte, rechtzeitig ein Spenderorgan zu bekommen. Ich wünsche mir, mehr Menschen wäre bewusst, wie schnell sie selbst, ihre Kinder, Geschwister oder Eltern in eine ähnliche Situation kommen könnten.

Ich trage meinen Spenderausweis stets bei mir. Vielleicht hilft er eines Tages dabei, anderen Menschen das Leben zu retten, wenn meines abrupt und unerwartet enden sollte. Es wäre mir die höchste Freude und für meine Hinterbliebenen sicherlich ein Trost.