"N = 1" – wer sich auch nur ein bisschen mit medizinischer Statistik auskennt, zieht beim Lesen einer solchen Gleichung vermutlich die Stirn in sorgenvolle Falten. Denn N steht beispielsweise für die Zahl von Patientinnen oder Patienten, die in einer Studie berücksichtigt wurden, für Frauen und Männer, die an bestimmten Symptomen oder klar umrissenen Krankheiten leiden, für Menschen, an denen vielleicht eine neue Therapie, womöglich auch ein Impfstoff, angewandt und getestet wurde.

"N = 1" heißt dann: Wir haben es mit einem Einzelfall, womöglich einer einmaligen, nie mehr wieder auftretenden Ausnahme von der Regel zu tun. Statistische Aussagen können folglich nicht gemacht werden. Wahrscheinlichkeiten über Wohl oder Wehe lassen sich nicht seriös berechnen. Trotzdem sind es oft gerade solche "N=1-Fälle", die nicht nur in Fachkreisen für Aufsehen sorgen, sondern auch in der Öffentlichkeit Neugier und Interesse wecken, darüber hinaus Mitgefühl, Trauer, Hoffnung. Und das gilt umso mehr, je fürchterlicher die Erkrankung ist, um die es geht.

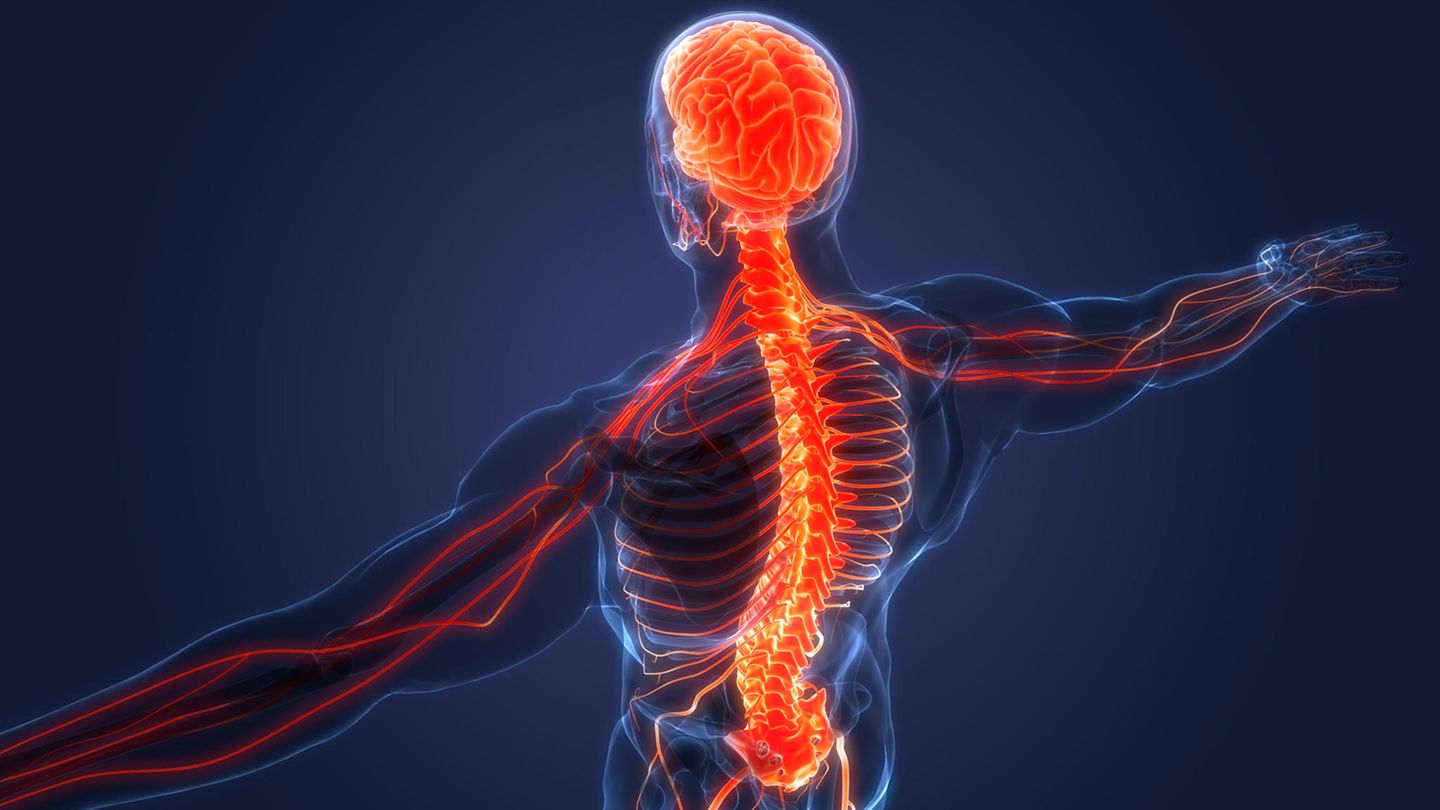

ALS bedeutet eine schnell und immer fortschreitende Lähmung und den Verlust der Muskelmasse

So ging vielen auch jene Geschichte zu Herzen, die jüngst im "Spiegel" erzählt wurde: der Leidens- und Hoffnungsweg einer jungen Frau namens Anna K. aus dem nahe Stuttgart gelegenen Waiblingen, die mit dem experimentellen Wirkstoff ION363 behandelt wurde, inzwischen auch bekannt als "JaciFUSen". Dieser inoffizielle Name setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: Jaci Hermstadt hieß die erste Patientin, der das Medikament ION363 verabreicht worden war

Der zweite Teil des Namens bezieht sich auf jenes Gen – "FUS" – dessen Mutation ursächlich mit ihrer ALS-Erkrankung zusammenhing. Die führte auch bei Anna K. zu einer überaus schnell und immer weiter fortschreitenden Lähmung, an der schon ihre Zwillingsschwester Alex mit nur 17 Jahren gestorben war. An ALS, der "amyotrophen Lateralsklerose".

Dabei bezeichnet die Amyotrophie einen Verlust der Muskelmasse, die Lateralsklerose für eine schließlich über die gesamte Körperlänge laufende, beidseitige Versteifung. Auslöser ist eine zerstörerische Erkrankung des motorischen Nervensystems, jener Nerven also, die uns Bewegungen überhaupt erst erlauben. Das betrifft die "Motoneuronen" im Gehirn ebenso wie die im Rückenmark und ihre von dort zu den Muskeln laufenden Leitungen. Alle anderen Nervenzellen bleiben zumeist verschont.

Auch Stephen Hawking war an ALS erkrankt

Bei einem Teil der Kranken kommt es allerdings auch zu einer "frontotemporalen" Demenz, die besonders durch den Verlust der bis dahin gewohnten Persönlichkeit und des üblichen Sozialverhaltens der Betreffenden gekennzeichnet ist. Die werden dann auffallend apathisch, womöglich auch aggressiv, ihr Gedächtnis bleibt erhalten. Diese besondere Form der Demenz betrifft allerdings nur fünf bis zehn Prozent der ALS-Kranken.

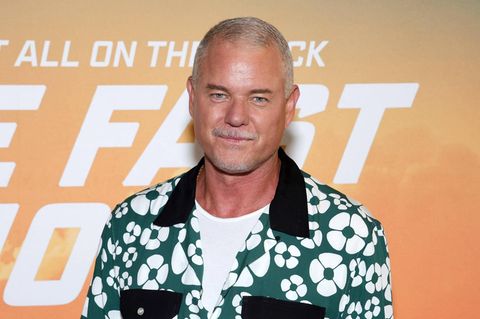

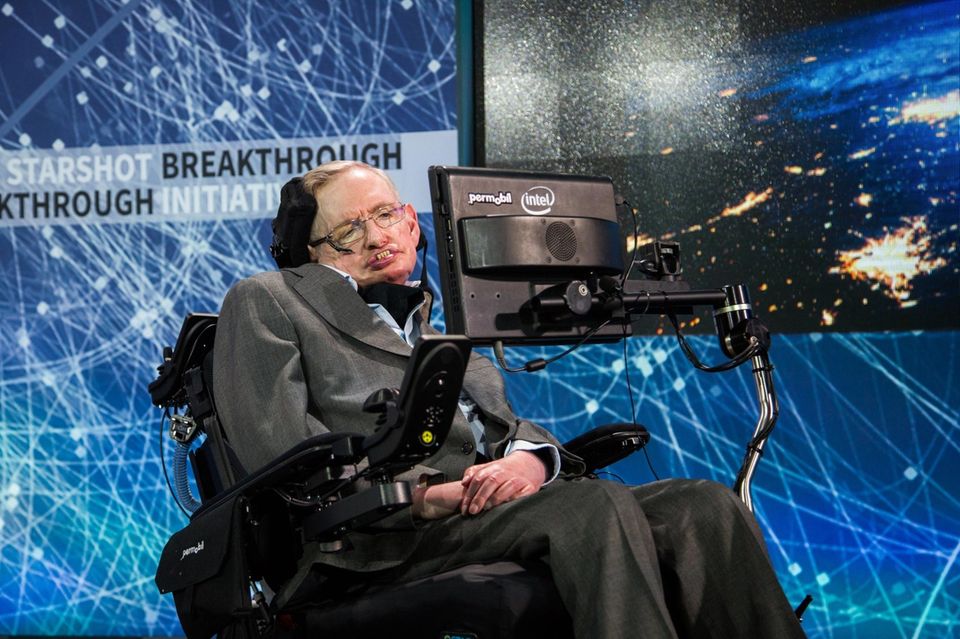

Primär verlieren sie also ihre motorischen Fähigkeiten. Was für Gesunde selbstverständlich ist, wird im Verlauf des Leidens mit unterschiedlichem Tempo unmöglich. Schon 1869 wurde die Erkrankung in Frankreich erstmals beschrieben. Das heute vielleicht bekannteste Beispiel ist der englische Physiker Stephen Hawking, bei dem 1963 im Alter von 21 Jahren ALS diagnostiziert wurde. Die durchschnittliche Überlebensdauer lag und liegt bei nur wenigen Jahren. Hawking aber starb nach fortschreitendem Verfall erst 2018, nachdem er bereits 50 Jahre auf einen Rollstuhl angewiesen war.

Jaci Hermstadt dagegen erlag der ALS mit nur 26 Jahren, trotz einer Behandlung mit ION363, das ihr zu Ehren nun auch ihren Namen trägt. Die Spannweite der Verläufe ist enorm.

Weil die Ursachen von ALS vielfältig sind, fällt die Behandlung schwer

Pro Jahr erkranken weltweit zwischen 0,6 und 3,8 von 100.000 Menschen an ALS, so eine neuere Übersichtsarbeit des schwedischen Karolinska Instituts in Stockholm. In Deutschland werden etwa 2000 neue Diagnosen pro Jahre gestellt. Insgesamt leben bei uns etwa 6000 bis 8000 Menschen mit ALS. Wie vergleichsweise klein die Zahl der Patientinnen und Patienten angesichts der Zahl jährlicher Diagnosen ist, zeigt bereits, wie dramatisch die Krankheit verläuft und dass ein Überleben kaum mehr als drei bis fünf Jahre möglich ist.

Die meisten ALS-Erkrankungen werden zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr diagnostiziert, erste Symptome können aber auch bei sehr viel jüngeren Menschen auftreten, insbesondere, wenn es eine familiäre Häufung gibt wie bei den Hermstadt-Schwestern. Oft werden zuerst Lähmungen im Bereich der Arme oder Beine beobachtet, weniger häufig kommt es zuerst zu Beeinträchtigungen beim Sprechen, Kauen und Schlucken. Von einem solchen "Fokus" aber breitet sich das Leiden immer weiter aus. Am Ende stehen die völlige Lähmung und der Tod durch Atemversagen.

Obwohl schon so lange bekannt, fällt eine Behandlung schwer, weil die Ursachen vielfältig sind und meist nicht zu fassen. Nur bei etwa 10 bis 15 Prozent der Fälle wird ein vererbter genetischer Defekt erkannt, der zumindest zum Ausbruch von ALS beiträgt. Ein erstes ALS-Gen wurde 1993 entdeckt. Seither ist die Zahl auf rund 50 angewachsen. Nimmt man selten auftretende dazu, sind es mehr als dreimal so viele. Schon das macht eine zielgenaue Therapie außerordentlich schwierig. Noch komplexer wird das Bild, betrachtet man die 85 bis 90 Prozent der "spontanen" Erkrankungen, wie sie in der Medizin heißen. Bei ihnen lassen sich keine erblichen Faktoren ausmachen, auch wenn offenbar in 10 bis 15 Prozent dieser Fälle, so schätzen Fachleute heute, eine Beteiligung jener Gene vermutet wird, die auch in den familiär gehäuften Fällen eine Rolle spielen.

Die meisten Behandlungsansätze konzentrieren sich auf genetische Faktoren

Umwelteinflüsse – etwa bestimmte Giftstoffe –, können Gene ebenfalls schädigen und Menschen krank machen. Eine neue Übersichtsarbeit der Arizona State University kommt auf 83 solcher Umweltfaktoren im Zusammenhang mit ALS. Ein besonders auffallender Zusammenhang lässt sich nach den ausgewerteten Studien für ein auf Cyanobakterien ("Blaualgen") zurückgehendes Nervengift namens BMAA ("β-Methylamino-L-alanin") finden. Aber auch für das etwa für Desinfektion und Schimmelbekämpfung sowie in der Harz- und Klebstoffproduktion allgegenwärtige Formaldehyd, jährliche Produktion rund 20 Millionen Tonnen, steht im ALS-Verdacht.

Dazu kommen ganz oben auf der Liste der Verdächtigen die Metalle Quecksilber, Mangan und Zink. Über welche biologischen Mechanismen oder Wechselwirkungen es allerdings bei diesen und allen anderen Substanzen zur Schädigung der Motoneuronen kommt oder auch nur kommen könnte, ist eine noch weitgehend unbeantwortete Frage. Oxidativer Stress – also die Schädigungen von Zellen durch besonders reaktionsfreudige Moleküle, die als "freie Radikale" bekannt sind – und auch Entzündungen stehen inzwischen im Fokus der Forschung, sind aber ebenso schwer zu fassen wie ihre genauen Ursachen.

So konzentrieren sich derzeit die meisten Ansätze für eine Behandlung der ALS auf genetische Faktoren, auch wenn das wohl nur einen Bruchteil der Kranken betrifft. Doch bei einer vergleichsweise einfachen Ursache zu beginnen, ist zweifellos erfolgversprechender, als der Versuch, ein unüberschaubares Knäuel von möglichen Faktoren zu entwirren. Und womöglich hilft später sogar bei den "spontanen" Erkrankungen, was bei den familiär gehäuft auftretenden Fällen zumindest Linderung verschafft oder den Verfall verlangsamt. Das muss allerdings erst noch gefunden werden. Die Zahl der besonders auffälligen Gene ist inzwischen kaum noch überschaubar. Dazu kommen erhebliche regionale Unterschiede. Führt etwa bei den untersuchten ALS-Fällen in Japan das Gen "SOD1" die Liste an, so ist es in den USA "C9orf72".

Der defekte Teil des FUS-Gens wird durch ein passendes Gegenstück abgeblockt

Auch "FUS" ist ein solches Gen, bei dem sich näheres Hinsehen lohnen könnte, schon weil es wie bei den Hermstadt-Schwestern und auch bei Anna K. zu besonders aggressiven Krankheitsverläufen führte. Das auf dieses Gen zurückgehende Eiweiß tritt zum Beispiel sehr schnell an Stellen im Erbgut auf, die durch irgendeinen Einfluss geschädigt wurden. Wegen dieser Beobachtung wird vermutet, es könnte eine Art Reparatur-Eiweiß für das Erbmolekül DNA sein. Auf welche Art dieses – dann allerdings mutierte und defekte – FUS-Gen oder das darauf basierende FUS-Eiweiß zum Absterben von Motoneuronen führt, ist noch nicht klar. Immerhin wurden bestimmte Mutationen des FUS-Gens bereits in nicht miteinander verwandten Familien mit ALS-Fällen entdeckt.

Und das macht FUS zum Kandidaten für eine Therapie und das Mittel ION363 der kalifornischen Firma Ionis Pharmaceuticals zu einem experimentellen Medikament. Vereinfacht gesagt wird dabei der defekte Teil des FUS-Gens durch ein passendes Gegenstück abgeblockt, so dass auch kein defektes FUS-Protein mehr produziert werden kann – in der Theorie jedenfalls. Aber die Praxis folgt.

Seit Juni 2021 läuft schon eine klinische Studie, bei der bis 2024 insgesamt 77 ALS-Kranke mit den entsprechenden genetischen Voraussetzungen behandelt werden sollen, um die Wirksamkeit von ION363 zu testen. Wirksamkeit, das heißt in diesem Fall: Wie stark lassen sich die nervenbedingten Einschränkungen des Bewegungsapparates aufhalten? Wie lange der Tod herauszögern? Dank des US-amerikanischen Neurologen Neil Shneider, der schon die Zwillinge Alex und Jaci Hermstadt behandelt hatte, konnte auch Anna K. aus Waiblingen eine Therapie mit ION363 wagen. Dabei wird der Wirkstoff mit den maßgeschneiderten genetischen Schnipseln an der Lendenwirbelsäule in das Zentralnervensystem injiziert.

Ein Schritt vom sicheren Todesurteil zur chronischen Krankheit

Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse wäre es jedenfalls ein gewaltiger Fortschritt, wenn es irgendwann gelänge, die Zerstörung der Motoneuronen aufzuhalten und aus einem tödlich verlaufenden Leiden endlich ein chronisches zu machen. Zumindest auf einen stabilen Befund – ähnlich dem nach einer Polioinfektion, also einer Kinderlähmung – hofft beispielsweise der US-amerikanische Neurologe Robert Brown von der University of Massachusetts Medical School, einer der weltweit führenden Experten auf dem Gebiet der ALS.

Eine Heilung konnte auch er kürzlich bei einem Vortrag über neue therapeutische Richtungen der ALS-Forschung nicht versprechen. Denn der bereits bestehende Schaden im Nervensystem lässt sich mit den heute verfügbaren Mitteln nicht wieder gutmachen. Darum ist eine möglichst frühe Diagnose und wenigstens unterstützende Behandlung so wichtig. Doch gelänge der Schritt vom sicheren Todesurteil zur chronischen Krankheit auch nur ein erstes Mal, wäre "N=1" ganz sicher kein Grund zur Sorge, sondern ein schon so lange ersehntes Hoffnungszeichen.