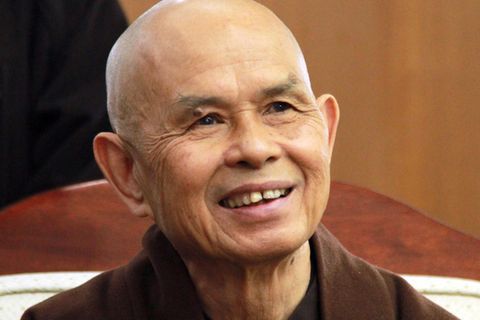

Wie jeden Abend saß der Dalai Lama im Kloster von Dromo in Tibet an seinem 6-Volt-Radio. In tibetischer Sprache verkündete Radio Peking, dass die vom Dalai Lama in die chinesische Hauptstadt entsandte Delegation ein 17-Punkte-Abkommen mit der chinesischen Regierung geschlossen habe. "Ich hatte schlechte Nachrichten erwartet, aber nichts hätte mich auf den Schock vorbereiten können, der da kam", erinnert sich das geistliche und weltliche Oberhaupt der Tibeter.

Gewaltsamer "Anschluß"

Das unter Drohungen am 23. Mai 1951 unterzeichnete Dokument setzte der Unabhängigkeit Tibets ein Ende. Auch 50 Jahre danach ist der Vertrag das einzige formelle Papier beider Seiten, das die Integration Tibets in die Volksrepublik besiegelt. Die Unterhändler des Dalai Lamas, die nur zu Verhandlungen nach Peking geschickt worden waren, waren nicht autorisiert, etwas zu unterzeichnen. Sie hatten nicht einmal die Siegel des Dalai Lamas dabei.

Autonomie zunächst zugesichert

Zu Anfang der Vereinbarung hieß es gleich, das tibetische Volk solle in die große Familie des Vaterlandes, der Volksrepublik China, "zurückkehren". Doch sicherte das Abkommen darin auch weit reichende Autonomie zu. "Die Zentralbehörden werden das bestehende politische System in Tibet unverändert lassen", hieß es in Punkt 4. Der Status, die Befugnisse und Funktion des Dalai Lamas sollten unangetastet bleiben. "Religion, Sitte und Gebräuche des tibetischen Volkes sollen respektiert und die Lama-Klöster geschützt werden", so Punkt 7.

Kein Land half den Tibetern

"Wir waren hilflos", meinte der Dalai Lama später über die hoffnungslose Lage, nachdem schon auf die chinesische Invasion im Oktober 1950 hin kein Land den Tibetern zu Hilfe gekommen war. Ein Antrag El Salvadors in den Vereinten Nationen, China als Aggressor zu verurteilen, wurde weder von den Briten, den ältesten Freunden der Tibeter, noch den Indern oder Amerikanern unterstützt. "Ohne Freunde blieb uns nichts anderes übrig als zuzustimmen, uns trotz des Widerstrebens dem Diktat der Chinesen zu unterwerfen und die Faust in der Tasche zu ballen", meinte der Dalai Lama.

Aufstand des Volkes und Flucht des Dalai Lama

Im Oktober 1951 marschierte die Volksbefreiungsarmee dann auch in der Hauptstadt Lhasa ein. Provinzen Tibets wurden ganz oder in Teilen abgetrennt und chinesischen Provinzen zugeteilt. Nach dem Aufstand der Tibeter 1959 gegen die Chinesen und der Flucht des Dalai Lama nach Indien ins Exil löste der Pekinger Staatsrat die tibetische Regierung auf, setzte ein "vorbereitendes Komitee für die Autonome Region Tibet" ein, die 1965 gegründet wurde. Aber nicht nur die versprochene politische Selbstbestimmung war schnell dahin. Peking hat auch die Zusagen zur religiösen und kulturellen Autonomie nicht eingehalten, beklagen die Tibeter bis heute.

Wer nicht jubelt, wird bestraft

Wie heikel und schwierig die cinesische Fremdherrschaft auch 50 Jahre nach der Vertragsunterzeichnung ist, zeigen die umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen zum Jahrestag am 23. Mai. Den Tibetern wurde aufgetragen, dass eine Teilnahme an den Feiern zu ihrer "friedlichen Befreiung" eine "wichtige politische Verantwortung" ist. Wer sich verweigere, müsse sogar mit Kürzungen von Gehalt oder Pension rechnen, berichteten exiltibetische Gruppen. Tibeter wurden in Zeitungen aufgefordert, "den Dalai Lama zu kritisieren, bis wir den endgültigen Sieg im Kampf gegen den Separatismus erreicht haben".

Von Andreas Landwehr/DPA