Im Wein liegt die Wahrheit. Im Bier auch. Im "Fako" (Fanta-Korn) sowieso. Kaum irgendwo wird diese Wahrheit so trocken auf den Tresen gelegt wie auf St. Pauli im "Goldenen Handschuh", der Absturzkneipe am Rande der Reeperbahn - und dem gleichnamigen neuen Roman des Hamburger Schriftstellers Heinz Strunk.

Die zentrale Figur des Buchs ist Fritz Honka, ein "Fako"-Trinker, der in den 70er Jahren vier Frauen tötet, zerlegt und teilweise in einem Abstellraum seiner Wohnung verwesen lässt. Die Opfer, allesamt physische und psychische Wracks aus dem Prostituiertenmilieu, gabelt der kleine Hilfsarbeiter mit dem eingedrückten Gesicht im "Goldenen Handschuh"auf - jener modrigen Kiezkaschemme, die seit 1962 jeden Tag geöffnet hat, 24 Stunden lang.

Honka und der "Handschuh" sind real: Ersterer stirbt 1998 als unter Wahnvorstellungen leidender Psychopath an einer Herz-Lungen-Erkrankung, die Hafenkneipe ist bis heute Anlaufstelle der Versehrten. Hier treffen sich nicht nur die Honkas aus der Hamburger Halbwelt, sondern auch Oberschichtler wie die hasserfüllten Männer aus der reichen Reederfamilie, die Strunk als vermeintliche Parallelgesellschaft in den Roman einflicht.

Die lakonische Beschreibung des Bodensatzes

An der Theke im "Handschuh" sind die Gläser für alle gleich groß. Über der Eingangstür des Schuppens steht heute "Honka-Stube" in Erinnerung an den berüchtigten Stammgast, aber auch Dantes Zitat aus der "Göttlichen Komödie" würde an wenigen Orten der westlichen Welt besser passen: "Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren!"

Denn hier wird nicht mehr gehofft, hier wird nur noch hart gesoffen. Die Sprache, die sich aus dieser Tristesse ergibt, fängt Strunk, der mit "Fleisch ist mein Gemüse" einen der großen Bestseller der Nullerjahre landete, in allen nihilistischen Nuancen ein - die lakonische Beschreibung des Bodensatzes beherrscht er wie kein Zweiter in Deutschland.

Das klingt dann zum Beispiel so: "Ein Verrückter hat kein andern Gedanken als jeder andre normale Mensch auch, aber bei ihn sind sie sicher im Kopf eingesperrt und komm nich raus", bringt Honka eine der besagten großen Wahrheiten dieses Romans nuschelnd auf den Punkt.

Neben dieser, von einem Leben in endloser Nacht erfahrungsgesättigten Weisheit ist der Roman voll von Szenen, die nur schwer zu ertragen sind. Ähnlich wie in einem anderen großen Werk der Abartigkeit - "American Psycho" von Bret Easton Ellis - kann dem Leser hier regelrecht schlecht werden vor lauter expliziter Lyrik. Aber anders als Ellis, in dessen gegensätzlichem Yuppie-Universum über Hunderte Seiten fast nichts passiert, bevor zum ersten Mal alles eskaliert, schmiert Strunk den Schmutz der Gosse ganz gleichmäßig über jede einzelne Seite.

Wie Honka, genannt "Fiete", sich aus seinem Sumpf nicht mehr herausziehen kann, wie er in den wenigen Momenten der Klarheit leidet - das alles wünscht man seinem ärgsten Feind nicht. Strunks Geniestreich ist dabei sein Blick auf diese Tristesse: Indem er nichts dramatisiert, trifft er den Leser erst recht mit dem Hammer. In Anbetracht des trostlosen Kosmos eine literarische Höchstleistung.

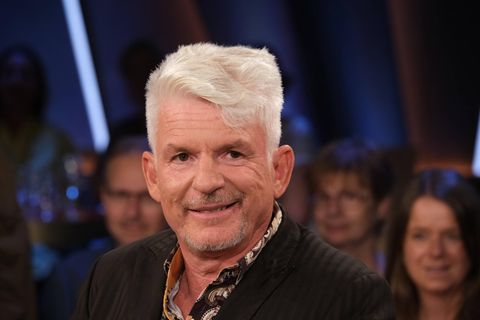

Heinz Strunk: Der "Handschuh" ist sein Meisterwerk

"Der goldene Handschuh" ist Strunks erster Roman ohne autobiografischen Bezug. Er ist sein Meisterwerk geworden. Dass er für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert wurde, dass Strunk erstmals auch vom hohen Feuilleton gefeiert wird, ist die späte Anerkennung für einen lange Unterschätzten. Es wird ihn freuen, so wie Honka es freut, wenn ihn jemand "Fiete" nennt - denn ein Spitzname kommt im "Handschuh" einem Adelstitel gleich, und das macht Honka, das Monster, richtig stolz.

"Ich finde ihn zwar extrem unsympathisch", sagt Heinz Strunk über den Frauenmörder. "Aber Mitgefühl kann man ja haben." Weil wir alle nachvollziehen können, wie Honka sich endlich nützlich fühlt, als er irgendwann Nachtwächter wird und eine Uniform tragen darf. Allein, es rettet ihn nicht mehr. Das Leben kann jeden treffen, man muss nur genug Pech haben - noch so eine Wahrheit, die Strunk uns im "Goldenen Handschuh" einschenkt. Wer sich nach dieser Lektüre nicht verkatert fühlt, der merkt wirklich gar nichts mehr.