Es ist fast 60 Jahre her, und Roman Polanski erinnert sich noch an alles. Wie er als Neunjähriger aus dem Krakauer Ghetto flüchtete, nachdem der Vater ein Loch in den Stacheldrahtzaun gehauen hatte. Wie er der Mutter ein letztes Mal ins Gesicht blickte, bevor man sie wegzerrte. Wie er im Bombenhagel ganz allein durch Polen irrte, von Versteck zu Versteck, und niemand wissen durfte, dass er ein Jude ist. »Ein Kind«, sagt Polanski, »nimmt die Umwelt mit einer Klarheit und Unmittelbarkeit wahr, an die keine spätere Erfahrung je heranreicht.«

Schon lange wollte der Regisseur einen Film drehen über den Holocaust, die erste Tragödie in seinem hochdramatischen Leben. Doch nach dem Krieg war ihm der Horror noch viel zu nahe - von seinen Eltern hatte nur der Vater das Konzentrationslager überlebt. Später war Polanski voll im Stress, schuf mit »Tanz der Vampire« und »Rosemaries Baby« Hollywood-Klassiker. Dem Triumph folgte eine neue Tragödie: Seine zweite Frau Sharon Tate wurde 1969, schwanger im achten Monat, von Killern des Hippie-Satanisten Charles Manson niedergemetzelt. 1974 kam mit »Chinatown« noch ein Hit, doch fortan machte der Kultfilmer eher mit seiner Vorliebe für ganz junge Frauen Schlagzeilen. Wegen angeblicher Vergewaltigung einer 13-Jährigen kam er 1977 in den USA sechs Wochen in Haft; um weiterer Bestrafung zu entgehen, floh er nach Paris.

Gut zwei Jahrzehnte lang trug Polanski dort ein Projekt mit sich herum, das er schlicht »meinen Film« nannte - einmal sogar »den wichtigsten meiner Karriere«. Rein autobiografisch sollte er jedoch nicht sein. Auch wollte der heute 69-Jährige auf keinen Fall in Krakau arbeiten, da ihm das Ghetto-Erlebnis von einst noch immer zu nahe war; bereits das Angebot Steven Spielbergs, das teils in seiner Heimatstadt spielende Holocaust-Drama »Schindlers Liste« zu drehen, hatte er abgelehnt.

Den idealen Stoff für seinen Film fand Polanski erst vor drei Jahren - einen Memoirenband mit dem Titel »Das wunderbare Überleben«, unmittelbar nach dem Krieg geschrieben vom polnischen Starpianisten Wladyslaw Szpilman. Wie Polanski wurde Szpilman im Ghetto von den Eltern getrennt (seine gesamte Familie kam in Treblinka um) und überlebte das Inferno in Warschau mutterseelenallein und allzeit vom Tode bedroht.

Polanskis 35-Millionen-Euro-Produktion »Der Pianist«, gedreht in Warschau, den Babelsberg-Studios und der einstigen Sowjet-Kaserne in Jüterbog, hält sich detailgetreu an die Vorlage Szpilmans. Gerade dort, wo Autor und Regisseur ähnliche Schicksale teilen, sind erschütternde Bilder entstanden. Der junge Roman konnte einst dem Ghetto entkommen - Szpilman, dargestellt von Adrien Brody, versucht vergebens, einem Jungen zu helfen, der durch eine Mauer kriecht und stirbt, weil ein Nazi ihm das Rückgrat zerschmettert. Buch wie Film sind frei von Schwarzweißmalerei; dem unbestechlichen Auge des Pianisten entgeht keine Schurkerei, auch dann nicht, wenn ein Jude sie tut. Die Geschichte geht überraschend aus, fast wie ein Hollywood-Märchen. Aber Szpilman hat sie so erlebt - und zum Schluss, zur Befreiung, spielt er wie am Anfang, als die Nazi-Bomben auf Warschau fallen, Chopins »Nocturne cis-Moll«.

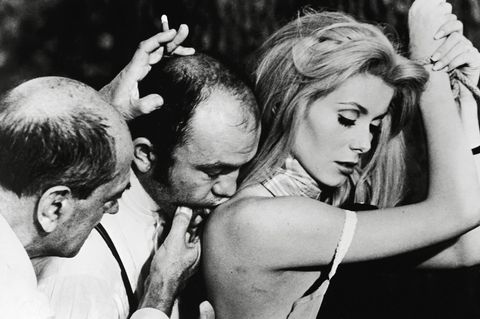

Bei diesem Film stand für Polanski viel auf dem Spiel. Welcher Druck auf dem Mann lastet, der mit seiner Frau Emmanuelle Seignier und den Kindern Morgane und Elvis in Paris lebt, war dieses Jahr in Cannes zu sehen. Als er dort mit »Le Pianiste« die Goldene Palme gewann, dankte er den Menschen in Polen - und musste weinen.

Tilman Müller