Es war einmal ein computerversierter Filmfreak, der seinen "Mac" mit so ungefähr allen Sci-Fi-Werken der Filmgeschichte bis zu den 40er Jahren fütterte, daraus einen Kurzfilm bastelte und ihn einem Hollywood-Produzenten vorführte. Wie ein modernes Märchen klingt die Entstehungsgeschichte des vollständig computeranimierten Retro-Science-Fiction-Thrillers "Sky Captain and the World of Tomorrow", der am 18. November anläuft.

So spektakulär wie ambitioniert ist bereits der Auftakt des 80 Millionen Dollar teuren Fantasy-Krimis, wenn im Jahre 1939 der Zeppelin "Hindenburg III" auf dem Dach des Empire State Buildings in New York landet. Diese Szene könnte in ihrer leicht diffusen, sepiabraun getönten Bildqualität ebenso gut aus einer Wochenschau der 30er Jahre stammen - falls jene Plattform und jene "Hindenburg III" existiert hätten. Es hätte sie aber geben können, wenn im 3. Reich nach der "Hindenburg"-Katastrophe nicht der Zeppelin-Bau eingestellt worden wäre.

Ebenso hätte damals jemand einen Krimi drehen können mit einer smarten blonden Reporterin, die das mysteriöse Verschwinden berühmter Wissenschaftler recherchiert. Doch Polly Perkins sieht nur so aus wie der Replikant einer Filmheldin der Vorkriegszeit: Die Darsteller sind alle real und wurden mittels Blue-Screen-Technik in die virtuellen "Fake"-Kulissen hineinkopiert. Auch der schneidige Pilot Joe "Sky Captain", mit dem die rasende Reporterin mal eine Affäre hatte, erinnert an andere Superhelden.

Ein Film über Filme - irgendwie

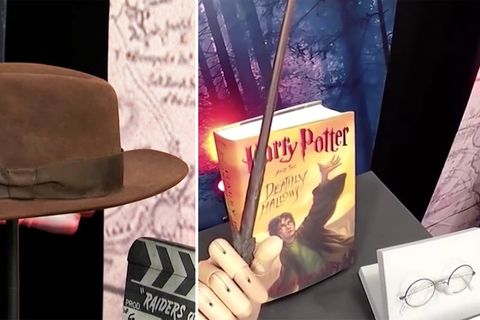

Gemeinsam geht das verhinderte Liebespaar auf die Jagd nach dem deutschen Verbrechergenie Dr. Totenkopf - durch Computer generierte Lüfte, Ozeane, Dschungel und bis ins idyllisch gepixelte Shangri-La im Himalaya. Die extravagante Retro-Utopie erweist sich als ein Film über Filme und schlägt per Mouse-Klick verspielte Purzelbäume zurück in die Zukunft, zitiert neben Filmen Comics und populäre Science-Fiction-Literatur: als ob sich Orson Welles, Jules Verne, der Zauberer von Oz, Flash Gordon, Indiana Jones, Supermann und H.G. Wells - um nur einige zu nennen - zum Chat getroffen hätten, um gemeinsam ein bisschen herumzuspinnen.

Das Schöne ist jedoch, dass man die fiktionalen Anspielungen nicht erkennen muss, um Spaß zu haben an diesem unbefangenen Vexierspiel. Besonders sein künstlerischer Look, ein elegantes Amalgam aus 30er-Jahre-Art-deco, dem Chiaroscuro (Hell-Dunkel-Malerei) des "film noir", dem Futurismus von Fritz Langs "Metropolis" und H.G. Wells Monstern aus "Krieg der Welten" ist der Beweis dafür, dass Computeranimation mehr kann als die Bewegungen von Zeichentrickfiguren zu vervollkommnen oder "realistisch" grausige Horror-, Massen- und Kriegsszenen zu erzeugen.

Gwyneth Paltrow als zickige Heldin

Gwyneth Paltrow im Weichzeichner-Filter, deren aus dem Schatten leuchtende Blondheit so manche Stummfilmdiva vor Neid erblassen ließe, ist eine wunderbar zickige Heldin, die zwischen stampfenden Roboter und Dinosauriern stöckelt, um ein gutes Foto zu schießen. Ihr attraktiver Partner Jude Law, der zurzeit schönste britische Schauspieler, ist wie Paltrow in todschicke Retro-Schneiderkostüme der britischen Stardesignerin Stella McCartney eingenäht. Ihre Was-sich-liebt-das-neckt-sich-Beziehung ist spritzig und charmant, und Pollys Rivalin Angelina Jolie macht als tollkühne Pilotin mit Augenklappe eine noch bessere Figur.

Dabei sind diese Geplänkel a la Katharine Hepburn und Spencer Tracy, Lauren Bacall und Humphrey Bogart, nicht formelhafter als die Techtelmechtel in "zeitgenössischen" Filmen. Vielmehr verleiht die über jede postmoderne Ironie erhabene Akribie, mit der Regiedebütant Kerry Conran parallel zu vergessenen Utopien auch Screwball-Klischees neu belebt, seiner Hommage an alte Schätzchen eine temperamentvolle Beschwingtheit. Spätestens wenn der längst verstorbene Sir Laurence Olivier als Hologramm seine Wiederauferstehung feiert, merkt man, dass hier ein leidenschaftlicher Filmfan die "Maus" führt.

Dass die sechs Jahre dauernde teure Tüftelei des Newcomers weniger ein pubertierendes Mainstream-Publikum als Filmkunstfans anspricht, liegt auf der Hand und beweist, dass auch Hollywood manchmal mehr mit dem Herz als mit der Brieftasche denkt.