Nach zwölf Jahren ist Kino-Megalomane James Cameron zurück. "Avatar - Der Aufbruch nach Pandora" ist sein erster Kinofilm seit "Titanic". Noch größer, noch aufwändiger und so teuer wie kein Film zuvor ist die Geschichte über das Leben auf einem fremden Planeten. Und sie wird es schwer haben, den Erwartungen, die der seit Monaten anhaltende Hype hat wachsen lassen, gerecht zu werden.

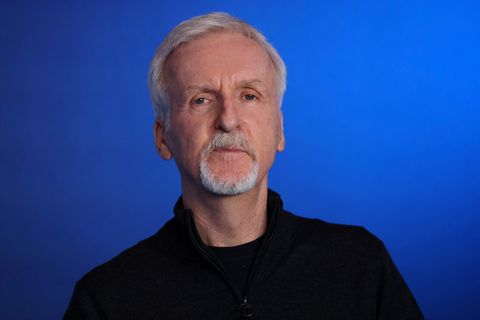

Erfolg und Misserfolg dieses Films liegen vor allem in den Augen. Während Regisseur James Cameron mit braunem Blick lacht, weil der teuerste Film der Welt endlich fertig ist, und die grauen Augen von Hauptdarsteller Sam Worthington blitzen, weil er gerne Helden spielt, sind es die gelben Katzenaugen der Na'vi, die das Kinovolk Staunen machen. "Es ging nicht um die andere Welt, sondern um die Nahaufnahmen", sagt Produzent Jon Landau. "Darum, dass das Publikum den Charakteren in die Augen sieht und die Seele erkennt." Dieser Blick in die Seele soll den Machern von "Avatar" bis zu 500 Millionen Dollar wert gewesen sein. Aber hat sich das auch gelohnt?

"Ich bin der König der Welt"

Fragt man James Cameron oder Landau, seinen Mann fürs Geld, bekommt man von beiden nur ein Lächeln als Antwort. Von Cameron, weil es ihm egal zu sein scheint, wie seine Visionen verwirklicht werden, Hauptsache es passiert. Und von Landau, weil er ein passionierter Pokerspieler ist. Er hat schon vor zwölf Jahren das Finanzchaos von "Titanic" überlebt, Camerons Film vor "Avatar", der mit 200 Millionen Dollar als in Geld ersäufter Großenwahn belächelt wurde, bis er an der Kinokasse einschlug und mit fast zwei Milliarden Einspielergebnis zum erfolgreichsten Film aller Zeiten wurde. Dazu gab es elf Oscars und einen James Cameron, der "Ich bin der König der Welt" ins Mikrofon brüllte.

Immerhin, der Technik-Oscar scheint "Avatar" im kommenden März sicher. Nachdem Cameron ein erstes Drehbuch schon 1995, vor den "Titanic"-Dreharbeiten, geschrieben hatte, wartete er bis 2005 mit der Umsetzung, weil ihm die Technik nicht weit genug war. Zwar wurden die Kameras seinen Anforderungen immer noch nicht gerecht, aber dann setzte er sich eben mit Sony zusammen, um eine Kamera nach seinen Wünschen zu entwickeln. Herausgekommen ist Camerons "Methode zum Gefühle-Einfangen", besagte Nahaufnahmen der digital erzeugten Augen in 3D. Dazu kamen Computer-Programme, die künstliche Welten so real aussehen lassen wie nie zuvor.

Und wirklich: "Avatar" ist eine visuelle Reise, die das Publikum zu Kindern mit aufgerissenen Augen und Mündern macht. Das ist übrigens auch der Augenblick, in dem einem dank der neuen 3D-Technik überhaupt erst auffällt, dass man eine Brille trägt: fluoreszierende Waldböden, Luftgefechte zwischen fliegenden Bergen, Muskelspiel unter glitzernder Haut und Blicke so intensiv, dass man vergisst, dass der blaue Riese nach einer Szene nicht einfach vom Set geht. "Die absolute Wahrheit in einer imaginären Welt", nennt Cameron diese Erfüllung des ersten Kinogebots, zu zeigen, was noch niemand gesehen hat. Wie bei "Titanic" sind die Bilder schlicht überwältigend, nur dass sie diesmal sogar noch aus einer Welt stammen, die erst erschaffen werden musste. "Ein ganzer verdammter Planet aus dem Nichts", sagt Hauptdarsteller Worthington mit kernigem Blick.

Bleibt die Geschichte, an der sich der Zyniker vom Romantiker scheidet. Cameron war schon immer Romantiker: Der Mann ist zum fünften Mal verheiratet. In ferner Zukunft kommt der querschnittsgelähmte Soldat Jake Sully (Worthington) auf den fernen Planeten Pandora, wo blauhäutige Wesen namens Na'vi ein naturverbundenes, einfaches Leben führen. Allerdings steht ihre Wohnstatt auf kostbaren Mineralvorkommen, die die Menschen ausbeuten wollen, nachdem sie die Erde erfolgreich verschrottet haben. Neben den geldgeilen Industriellen gibt es aber auch Wissenschaftler, die das blaue Volk erforschen. Dr. Grace Augustine (Sigourney Weaver) leitet eine Versuchsreihe, in der das menschliche Bewusstsein in künstlich gezüchtete, blaue Alienkörper übertragen wird. So kommt Soldat Jake Sully wieder auf die Beine. Sein blaues Ich freundet sich mit den Na'vi an und steht plötzlich vor der uralten philosophischen Frage der Trennung von Körper und Geist. Aber auch bodenständigere Probleme stehen an wie Loyalität, Frauen und Krieg. Cameron hat so ziemlich alles reingepackt, aber das wie immer so gut sortiert, dass sich jeder nehmen kann, was er will, ohne das gesamte Angebot überhaupt wahrnehmen zu müssen.

Natürlich hat "Avatar" auch eine Botschaft. Die geht über das übliche Hollywood'sche Mitgefühl hinaus. Es geht um das Verhältnis von Mensch und Natur, was in Zeiten des Klimagipfels aktueller ist denn je. "Wenn wir nichts ändern, werden wir nicht überleben", fasst Cameron die Zukunft der Menschheit zusammen. Sigourney Weaver, die übrigens 20 Jahre nach "Aliens" erstmals wieder mit Cameron gedreht hat, glaubt hingegen, dass die menschliche Gier längst gewonnen hat. Die dazugehörigen "Avatar"-Bilder erinnern mal an Hayao Miyazakis Meisterwerk "Prinzessin Mononoke", mal an Peter Jacksons "Der Herr der Ringe". Aber das findet Cameron in Ordnung.

Keine Schuldgefühle

Geldsummen mit verdammt vielen Nullen, vorangetriebene Technik, 3D, eine einfache, wenn auch vielschichtige Geschichte: Das ist alles zu kleinteilig für eine krachende Revolution. Auch dass es ein Computerspiel zum Film gibt, ist nichts Neues. Immerhin kam "James Cameron's Avatar: Das Spiel" schon zwei Wochen vor dem Film auf den Markt. Es spielt auf Pandora, zwei Jahre bevor Jake Sully in seinen blauen Körper schlüpft. "Es war für uns die Möglichkeit, die Welt von 'Avatar' zu erweitern", sagt Produzent Jon Landau mit Pokerface. "Unterhaltung lässt sich heute nicht mehr auf ein Medium beschränken." Ja, wissen wir auch schon.

Nein, man muss sehr genau hingucken, um das Neue an "Avatar" wertschätzen zu können, denn es geht ums Detail. Das feuchte Glitzern der Augen eben, die Mikroreaktionen der Pupillen, das Rascheln des winzigsten Blättchens im Pandora-Dschungel, die Aktualität der dunklen Seiten der Menschlichkeit in der Zukunft. Aber Details haben es immer schwer, womit wir wieder bei den Verhandlungen von Kopenhagen sind.

Eine grobe Frage muss Cameron sich aber trotzdem stellen lassen: "Ist es nicht verantwortungslos, in Zeiten der Finanzkrise den teuersten Film der Welt zu machen?" Camerons Augen glänzen hart und weich zugleich: "Ich habe null Schuldgefühle für irgendwas!" Dann lächelt er, in festem Vertrauen auf die Augen seiner Zuschauer, die die Großartigkeit seines Werkes schon erkennen werden.