Als die Kölner Familie Wittmer – ein Weltkriegsveteran, seine schwangere Frau und ein an Tuberkulose leidender Stiefsohn – an einem Augusttag des Jahres 1932 in Floreana ankommt, sehen sie abweisende Bergrücken, brachiale Brandung und fremdartige Tiere und Insekten. "Alles auf dieser Insel kann Sie töten", werden die Neuankömmlinge gewarnt. Ein Satz, der bald zur Gewissheit werden sollte.

Dabei suchen die Wittmers nur, wonach bis heute viele deutsche Aussteiger und Auswanderer streben: einen Neustart. Möglichst weit weg vom grauen Alltag, von Geld-sorgen, Büro und Bürokratie. Außerdem soll die salzhaltige Luft des Pazifiks ihrem Sohn helfen.

Ihr Ziel mag abweisend wirken, es wurde von den Wittmers aber aus einem weiteren Grund gewählt. Früher machten hier nur Piraten und Walfänger kurz Station, Charles Darwin sammelte bei einem Zwischenstopp Vögel und Pflanzen und bewunderte die Riesenschildkröten. Doch ein paar Jahre vor den Kölnern sind auf dem Eiland, fast 1000 Kilometer vom südamerikanischen Festland entfernt und zur Galapagos-Gruppe gehörend, bereits der deutsche Zahnarzt Friedrich Ritter und seine Geliebte gelandet; sie führten dort ein Leben zwischen Robinson Crusoe und Freizügigkeit. Er schrieb, gern nackt, philosophische Traktate und hatte sich vor der Reise alle Zähne ziehen lassen, um etwaige medizinische Komplikationen zu vermeiden. Ein gefundenes Fressen für die Medien zu Hause in der Weimarer Republik. Und ein Lockruf für andere Zivilisationsmüde.

Was mit Jude Law damals geschah, ist bis heute relevant

Als auch noch eine selbst ernannte Baronin aus Österreich mit zwei Liebhabern im Schlepptau an Land geht, um dort ein Luxushotel zu errichten, gerät das vermeintliche Paradies in eine Spirale aus Neid, Missgunst und Waffengewalt. Es kommt zu Diebstählen, Übergriffen und Unfällen. Am Ende sind mehrere der Auswanderer tot oder verschwunden. Was genau passiert ist, blieb im Nebel der Geschichte verborgen. Und liefert nun guten Thriller-Stoff.

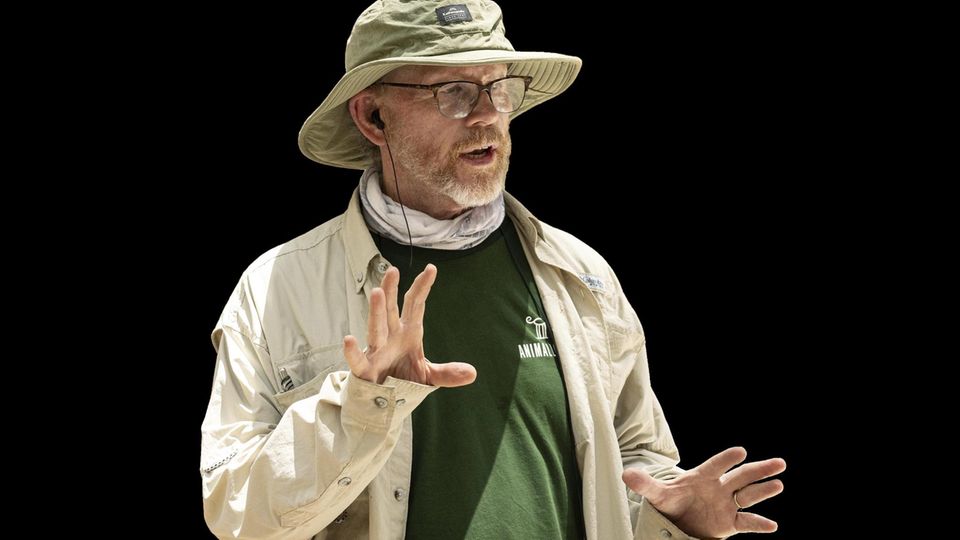

"Was diese Leute damals motiviert hat, ist bis heute relevant", sagt Ron Howard. "Friedrich Ritter hätte bestimmt viele Follower, und die Baronin wäre eine Influencerin."

Howard, 71, ist einer der besten Geschichtenerzähler aus Hollywood. Nach einem Frühstart als Kinderstar hat er für seine Verdienste als Regisseur im Kino und im Fernsehen mittlerweile zwei Sterne auf dem Walk of Fame. Sein Mathematiker-Krimi "A Beautiful Mind" mit Russell Crowe bekam zwei Oscars, seine Serie "Arrested Development" einen Emmy und seine Dokumentation über die Beatles einen Grammy.

Bei einem Urlaub auf den Galapagos-Inseln stieß Howard in Begleitung seiner Tochter Bryce Dallas, inzwischen ebenfalls als Schauspielerin und Regisseurin etabliert, in einem Museum auf die Legende. "Ein ganzer Raum war dem Geheimnis von Floreana gewidmet", sagt er. "Bryce drehte sich zu mir um und rief: Das ist wie ein Krimi, Papa. Da steckt ein Film drin!" Schon vor Ort begann Howard zu recherchieren. "Die Erzählung könnte auch von Dostojewski oder Shakespeare stammen", sagt er.

Hollywood hat für "Eden" extra viele Deutsche angeheuert

Seine Version von den Ereignissen, die trotz beeindruckender Bilder und versierter Darsteller dramaturgisch nicht immer überzeugen kann, kommt nun unter dem Titel "Eden" ins Kino. Um die kulturellen Codes der Aussiedler besser zu verstehen, heuerte er neben internationalen Stars wie Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby und Sydney Sweeney auch ein paar Deutsche an. Daniel Brühl und Felix Kammerer in tragenden Rollen, Mathias Herndl hinter der Kamera, Hans Zimmer für die Musik.

Auch wenn die Geschichte allgemeingültig ist und an Überlebensklassiker wie "Herr der Fliegen" und "Der Strand" denken lässt, umschließt sie für Howard einen sehr deutschen Kern. Zu jener Zeit habe das Land in einer Krise gesteckt, die schließlich zur Herrschaft der Nazis und zum Zweiten Weltkrieg geführt habe, sagt er. "Die Angst vor der Zukunft und die Verzweiflung waren damals in Deutschland besonders stark. Heute stellen sich viele westliche Gesellschaften ähnliche Fragen."

Taugt sein eigenes Land, taugen die USA, noch als Traumziel für Auswanderer? Im Video-Interview ist Howard diese Frage ein wenig unangenehm. Der Mann, der mit seiner Roman-Adaption "Hillbilly Elegy" vor fünf Jahren nah dran war an J. D. Vance, hält sich politisch lieber bedeckt. "Wir sind ein großes Land, das viel bietet", sagt er, "aber als Nation und als Kultur gehen wir gerade sicher durch Zeiten des Umbruchs." Die Waffengewalt etwa sei beängstigend. "Aber wenn Sie den Grand Canyon sehen wollen oder eine Broadway-Show: Kommen Sie, und genießen Sie es."

Er kennt J. D. Vance noch als Kritiker von Trump

An der Geschichte des jungen J. D. Vance habe ihn mehr das Verhältnis zu dessen Mutter interessiert. Vance sei damals öffentlich sehr kritisch mit der Trump-Regierung umgegangen. "Das ist die Version von ihm, mit der ich am besten vertraut bin", sagt er. Das habe sein Vance-Film mit "Eden" gemein: Im Mittelpunkt stünden extreme und zugleich wiedererkennbare Figuren.

Seit "Apollo 13" von 1995 mag Howard wahre Geschichten, auch wenn er anfangs Sorgen hatte, sie würden seine Kreativität begrenzen. "Das Publikum reagiert stärker auf diese Storys als auf den Hollywood-Mumpitz." Zuletzt entstanden so Filme über Niki Lauda ("Rush"), ein Höhlendrama in Thailand ("Dreizehn Leben") sowie Dokus über den Opernsänger Luciano Pavarotti und den Muppets-Erfinder Jim Henson.

Bis heute gibt es eine "Wittmer Lodge", direkt am schwarzen Lavastrand von Floreana. Die Enkelin der Auswanderin serviert dort deutsche Hausmannskost. Im Internet hat ihre Pension allerdings eher mäßige Bewertungen. "Niemand hat uns bei der Ankunft begrüßt", mault ein Besucher.