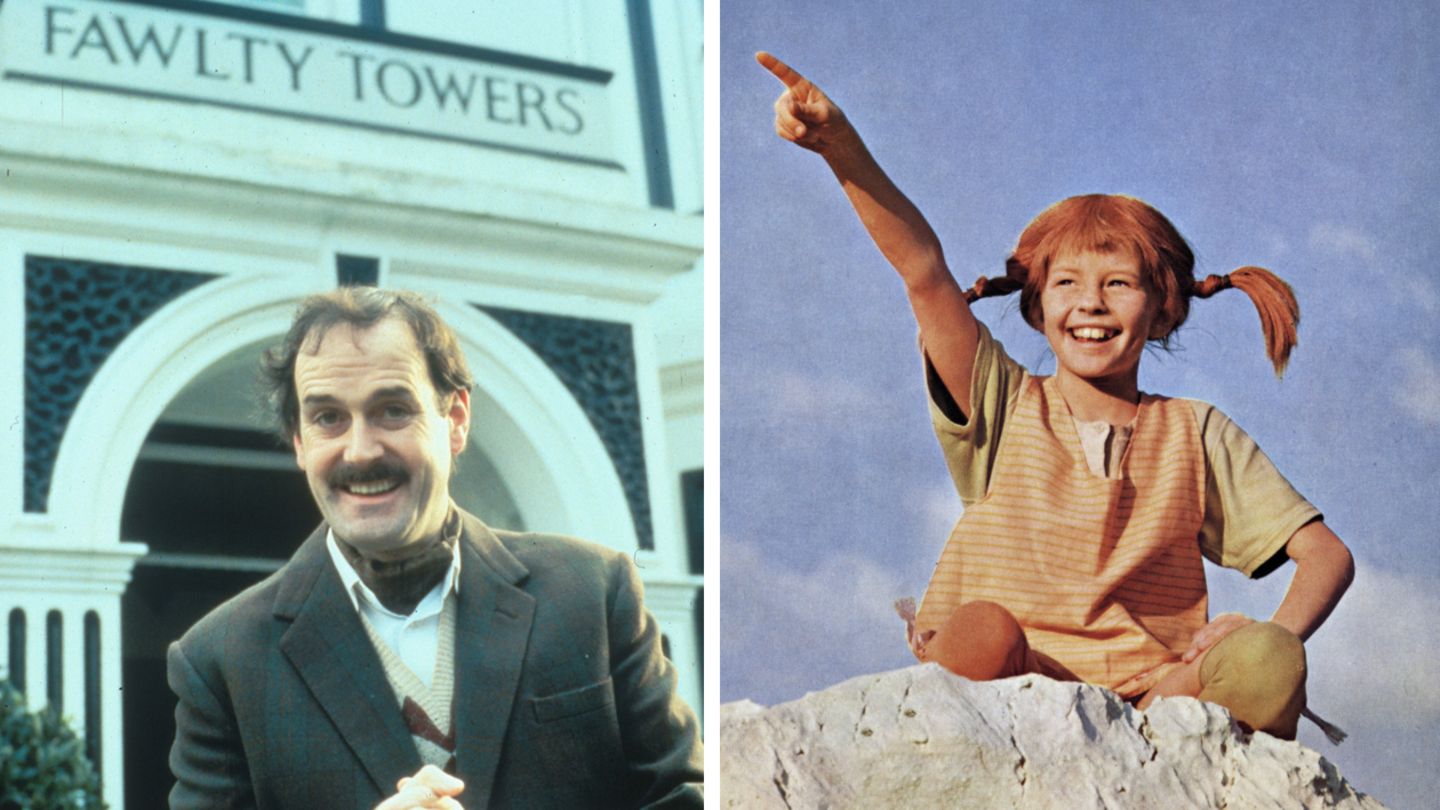

So böse hat man John Cleese selten erlebt. Die meisten kennen den betagten Briten für seinen Humor: Als Teil der Comedy-Truppe Monty Python und eigenen Filmen wie "Ein Fisch namens Wanda" oder "Wilde Kreaturen" brachte er Millionen Menschen weltweit zum Lachen. Doch genau danach war dem Briten am vergangenen Freitag gar nicht zumute: Mit wütenden Tweets kommentierte er die Entscheidung der BBC, eine Folge der von ihm geschriebenen Serie "Fawlty Towers" vorübergehend aus dem Programm zu nehmen und zu überarbeiten.

An der Episode wird ein als Rassist erkennbarer Charakter beanstandet, der sich in beleidigender Sprache über das westindische Cricket-Team auslässt und dabei auch das N-Wort verwendet. Cleese kann nicht erkennen, was daran anstößig sein soll: "Ich hätte gehofft, irgendwer bei der BBC würde verstehen, dass es zwei Arten gibt, sich über menschliches Verhalten lustig zu machen: Eine ist, direkt anzugreifen." Die andere sei, jemanden, der offensichtlich eine Witzfigur ist, als solche darzustellen, schrieb er auf Twitter.

Und legte in einem zweiten Tweet nach: Indem man über reaktionäre Ansichten lache, diskreditiere man sie. Natürlich gebe es - sehr dämliche - Menschen die finden, "endlich sagt es mal jemand". Aber, so Cleese, "über die haben wir auch gelacht".

"Pippi Langstrumpf" und der Südseekönig

Die Debatte ist nicht neu: Wann immer Sender und Verlage ältere Werke zurückziehen und überarbeiten, gibt es einen Aufschrei. Als vor einigen Jahren der Oettinger Verlag in Astrid Lindgrens "Pippi Langstrumpf" das Wort "Negerkönig" durch "Südseekönig" ersetzte, sahen manche bereits das Ende der abendländischen Kultur gekommen. "Wenn wir da Zensur erlauben, dann ist, fürchte ich, die Literatur insgesamt an ihr Ende gelangt", schrieb etwa Harald Martenstein 2013 im "Tagesspiegel".

Er sollte falsch liegen. Die Literaturproduktion ist nicht zum Erliegen gekommen, und auch "Pippi Langstrumpf" erfreut sich bei Kindern weiterhin großer Beliebtheit. Denn die - mit Zustimmung der Lindgren-Erben erfolgte - Abänderung dieses einen Wortes tangiert weder den Inhalt noch die Qualität des Romans - zumal Astrid Lindgren dieses Wort in der heutigen Zeit wohl nicht mehr verwenden würde. Als die Schwedin das Buch in den 1940er Jahren schrieb, war das gesellschaftliche Bewusstsein über die rassistischen Konnotationen des N-Wortes nicht weit verbreitet.

John Cleese meint es gut

Komplizierter verhält es sich mit Fällen wie der "Fawlty Towers"-Folge. Serienschöpfer John Cleese pocht darauf, er habe die Figur des Major Gowen angelegt mit der Absicht, rassistische Denkweisen bloßzustellen. Und ein Rassist bediene sich nun mal rassistischer Sprache, so die Argumentation.

Dass Cleese eine gute Absicht verfolgt und auch klar macht, dass er den Major für eine durchweg lächerliche Person hält, bestreitet niemand. Dennoch gibt es Menschen, die sich durch seine Ausdrucksweise verletzt fühlen können. "Ich empfinde es als absolut richtig, betreffende Szenen zu entfernen, da das N-Wort für Schwarze unter anderem (transgenerationale) Traumata, Entmenschlichung, Abwertung und erlebten Terror symbolisiert", sagt Zami Khalil dem stern.

Der Psychologe und Referent für politische Bildungsarbeit mit den Schwerpunkten Rassismuskritik, Antidiskriminierung und Empowerment führt weiter aus: "Das N-Wort war noch nie und ist nicht neutral zu verstehen. Es wurde konstruiert um Schwarzen ein allumfassendes Gefühl von Minderwertigkeit zu vermitteln und transportiert rassistische Zuschreibungen wie unter anderem Animalität, Primitivität oder Unwissenheit." Dieser Sichtweise folgend rettet es die betreffende Folge von "Fawlty Towers" also nicht, dass es John Cleese gut gemeint hat.

Auch Jan Böhmermann parodiert Rassisten

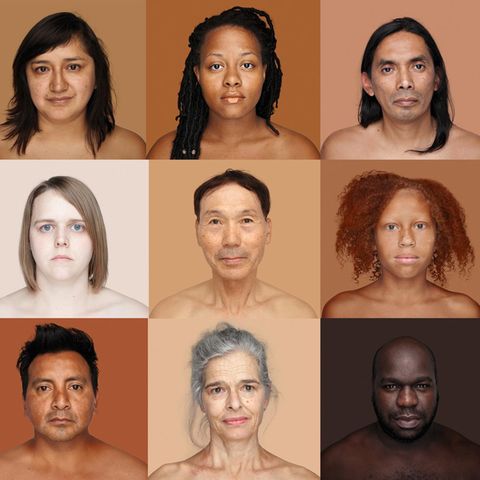

Wenig überraschend regen sich über den angekündigten Eingriff der BBC nun hauptsächlich Menschen auf, die sich durch den rassistischen Major gar nicht verletzt fühlen können: Weiße. Deswegen muss es niemandem gefallen, wenn Kunstwerke - seien es Bücher oder Filme - aus vergangenen Epochen nachträglich bearbeitet werden. Zur Kenntnis nehmen, dass sich Menschen durch bestimmte Formulierungen darin verletzt fühlen, sollte man schon.

Nach der gleichen Methode wie Cleese gehen auch deutsche Satiriker oft vor, die sich regelmäßg über Nazis und Rechtsextreme lustig machen. Von "Extra 3" über die "heute-show" bis zu Jan Böhmermann, der im "Neo Magazin Royale" regelmäßig Pegida-Anhänger imitiert hat, die auf sächsisch gegen die "Scheiß Ausländer" poltern.

Auch hier ist die Absicht eine gute: Durch das Parodieren und Lächerlichmachen sollen die Rassisten bloß gestellt werden. Zami Khalil sieht das jedoch kritisch: "In diesem Kontext ist es wichtig zu betonen, dass Rassismus in Deutschland gesamtgesellschaftlich - sozial, kulturell, wirtschaftlich und politisch - wirksam ist und keineswegs nur ein Problem einzelner Personen, die sich am (rechten) Rand der Gesellschaft befinden", sagt der Hamburger. Mit anderen Worten: Wenn wir glauben, dass Rassisten immer nur die anderen sind, machen wir es uns zu einfach.

So dürfte die Debatte um den angemessenen Umgang von Humor und Kultur allgemein mit dem Thema Rassismus weiter gehen. Sorgen über ein Ende der Kunstfreiheit sind hingegen unbegründet. Schon bald dürfen die Briten wieder über die zurückgezogene Folge der Comedy-Serie lachen. Das Hauptthema der Episode bleibt unangetastet. Sie heißt "The Germans".