Die Uhr hat einiges hinter sich. Anfang der 1980er Jahre versetzt ein Pokerspieler in der Spielbank Bad Neuenahr seine Zenith am Handgelenk gegen 800 Mark - als das Glück wiederkehrt, will er sie zurückkaufen, sogar für den doppelten Preis. Doch der neue Besitzer hat sich da schon in den markanten viereckigen Chronographen verliebt. 25 Jahre wird es dauern, bis er wieder auf den Markt kommt, im Herbst 2007, mit einer einzeiligen Verkaufsbeschreibung bei Ebay: "El Primero, sehr selten, 70er Jahre". Das Foto in der Anzeige ist winzig. Es offenbart weder die Schrammen am Gehäuse noch die Dellen im Zifferblatt. Und gleich nach dem Auspacken zeigt sich: Auch der Handaufzug geht schwerfällig. Die Uhr ist klar ein Fall für den Service.

Wenige Tage später, im Zenith-Servicezentrum, einer kleinen Werkstatt im vierten Stock eines Zweckbaus im Industriepark von Pforzheim: Timo Arnsfeld, blaue Augen, kurze Haare, schlanke 1,77 Meter groß, hält mit der Pinzette ein Zahnrad vor die Lupe, die er sich wie einen Zwicker unter die Augenbraue geklemmt hat. Sein Schreibtisch ist so hoch gestellt, dass seine Arme auf Höhe der Schultern aufliegen. Wie eine Gottesanbeterin im weißen Kittel sitzt er da und beäugt seine Beute. Er dreht das drei Millimeter große Teil langsam vor dem Gesicht, ohne dass Hand oder Pinzette zittern. "Die meisten Freunde können sich nicht vorstellen, dass ich so eine Arbeit mache. Privat bin ich nicht so der ruhige Typ." Dann platziert er das Rad mit einer schnellen Bewegung auf einem weißen Blatt, auf dem in kleinen Häufchen winzigste Schrauben liegen, weitere Zahnräder, Federn, Brücken. Er weiß, was Zuschauer jetzt denken, blickt kurz auf, grinst: "Wichtig ist, immer dasselbe Schema durchzugehen, dann vergisst man nichts." Zu vergessen gäbe es einiges: 280 verschiedene Bauteile vereint das Werk, rund 100 mehr als die Mechaniken vergleichbarer Uhren, einige sind so klein, dass man sie mit bloßem Auge kaum ausmachen kann. Das El Primero 3019 PHC, später in Kaliber 400 umbenannt, gehört zu den kompliziertesten Basiswerken - und zu den anspruchsvollsten.

"Ich bin nicht der Typ, der nach Feierabend keine Uhren mehr sehen kann"

Als Zenith das Werk 1969 in Genf vorstellte, war es nicht nur der erste Chronograph mit Aufzugsautomatik, daher der spanische Name "Der Erste", sondern auch die erste Armbanduhr, die Zehntelsekunden stoppen konnte. Der viereckige Drucktasten-Chronograph, von 1975 bis 1978 in einer Auflage von knapp 5.000 Stück hergestellt, sollte das Flaggschiff der Firma werden. Das Modell kam gleichzeitig mit den ersten Quarzuhren auf den Markt. In den Geschäften lag es wie Blei. Der Erfolg stellte sich erst eine Dekade später ein: Es waren El-Primero-Werke, welche die Renaissance der mechanischen Chronographen einläuteten. Erst in den Uhren von Ebel, dann folgte Ulysse Nardin, ab 1987 verbaute schließlich Rolex modifizierte El-Primero-Werke in den Daytona-Chronographen. Heute gehört Zenith zum französischen Luxuskonzern LVMH, der auch Champagner und Handtaschen vertreibt. Das neue Management setzt auf den Mythos des Zeitmessers. Mit neuen Modellen, deren Zifferblätter durchbrochen sind, damit die Besitzer das Funkeln und Flirren der Zahnräder beobachten können, und mit einer Kampagne, die der Marke ein hartes, männliches Image verleihen soll.

Für Timo Arnsfeld ist die El Primero täglich Brot. Nachdem er 2001 seine Meisterprüfung an der Fachhochschule Villingen-Schwenningen abgelegt hatte, heuerte er bei Zenith an. Weil er bei einer Manufaktur arbeiten wollte, also einer Firma, die ihre eigenen Werke verschalt. Und weil Zenith eine der wenigen Schweizer Firmen ist, die in Deutschland noch ein eigenes Servicezentrum unterhalten. Seit knapp sieben Jahren zerlegt er nun ein bis zwei Modelle am Tag und setzt sie wieder zusammen. Langweilig ist ihm dabei noch nie geworden. "Ich bin nicht der Typ, der nach Feierabend keine Uhren mehr sehen kann", sagt er. Wie viele hat er zu Hause? Na ja, Timo Arnsfeld zuckt die Schultern, so genau könne er das nicht sagen, 60 vielleicht. Die meisten hat er von Verwandten bekommen, alte, defekte Modelle, die er alle wieder in Gang gebracht hat. Ob zu hause oder in der Werkstatt, jede Revision beginnt mit einem kleinen Ritual. Arnsfeld ritzt mit einem feinen Metallstichel seine Initialen und das Datum in den Gehäuseboden. Daran können Uhrmacher ablesen, wer das Stück zuletzt auf dem Tisch hatte - und wann. Auch ohne Papiere. Danach zieht er die Krone ab, löst die Schrauben für die Drücker der Stoppfunktion und lässt das Werk vorsichtig aus dem Gehäuse auf einen Block gleiten, der es passgenau aufnimmt.

Strip in Zeitlupe

Was folgt, gleicht einem Strip in Zeitlupe, ein Teil nach dem anderen fällt: Die verbogenen Zeiger landen in einem kleinen Abfalltütchen, ebenso das alte Zifferblatt und sämtliche Verschleißteile. Die Schrauben für das Blatt wandern in ein Drahtkörbchen, ebenso die erste Brücke, die Arnsfeld mit einem Schraubenzieher löst. Die winzigen Zahnräder begutachtet er manchmal so lange mit der Lupe, dass man glauben könnte, er meditiere. Hat er einen Abrieb, eine winzige Bruchkante entdeckt, springt er auf, läuft zu einem der Wandschränke, zieht eine Schublade, holt das entsprechende Ersatzteil hervor. In das Handbuch mit den Referenznummern muss er dafür schon lange nicht mehr gucken. "Ein Glück, dass das Armband in Ordnung war", sagt er. Es ist das einzige Teil der Uhr, das nicht mehr erhältlich ist. Alle anderen Komponenten lagern in den Schubladen, fein säuberlich in Zellophanpapier eingeschlagen, in kleinen Plastiktütchen verpackt, mit langen Zahlenreihen beschriftet. Auch die Ersatzteile steckt Arnsfeld in den Metallkorb für die Reinigung. Denn manche der "neuen" Teile stammen aus den 70er Jahren. Er dreht die Uhr um: von der Zifferblatt- auf die Werkseite. Der Abbau geht weiter, die Incabloc-Stoßsicherung, das Chronozentrumsrad. Am Ankerrad entdeckt er einen Stofffussel. Ein Wunder, dass die Uhr überhaupt noch lief.

Nach rund zwei Stunden ist von dem Chronographen nichts mehr übrig als ein leeres Gehäuse, die Grundplatine und ein Drahtkörbchen voller Metallfitzelchen, die eine Viertelstunde in einer Reinigungslösung mit Ultraschallwellen von altem Öl und Harz befreit und anschließend in Benzin ausgewaschen und getrocknet werden. Dann beginnt der Aufbau. Arnsfeld streut die über 200 Teile vor sich auf ein Papier, ordnet sie mit der Pinzette in verschiedene Baugruppen. Und setzt dann ein, mit konzentrierten, schnellen Bewegungen, das Auge nur wenige Zentimeter vom Werk entfernt. Manchmal rüttelt er an dem Papier, damit die Teile anders fallen und er eine fehlende Schraube erkennen kann. Feinmechanik als Puzzlespiel. Mit vier Spezialölen schmiert er die 31 Rubine des Werks und sämtliche beweglichen Teile. Denn auch das ist eine Besonderheit der El Primero: Im Vergleich zu anderen mechanischen Uhren ist der Zenith-Chronograph ein Langstrecken-Sprinter, der mit 36.000 Halbschwingungen in der Stunde tickt statt der üblichen 19.800. Das erhöht die Ganggenauigkeit und Stoßfestigkeit, es hat aber auch zur Folge, dass das Ankerrad unglaublich schnell rotiert - so schnell, dass der Schmierfilm normaler Öle sofort reißen würde. Für die ganz feinen Lagerstellen wie im Incabloc verwendet Arnsfeld einen automatischen Ölgeber, der so kleine Mengen absondert, dass man diese noch nicht mal als Tropfen auf dem Fingernagel ausmachen kann. Auch die Hemmung wird noch einmal geölt.

Seine Freunde bezeichnen ihn als Perfektionisten

Immer wieder tupft Arnsfeld mit einer Knetgummimasse die Zahnräder ab, damit ja kein Fett zurückbleibt. Das Zifferblatt wird mit Balsamhölzchen angedrückt, die Zeiger mit spinnenartigen Instrumenten arretiert. Zum Schluss stellt der Uhrmachermeister den Datumssprung ein und testet und verstellt so lange, bis die Uhr minutengenau um Mitternacht den neuen Tag anzeigt. Sind Sie Perfektionist, Herr Arnsfeld? "Ich würde mich nicht als solchen bezeichnen." Und ihre Freunde? "Die schon." Die Wartungsarbeiten am Gehäuse sind im Vergleich zur Revision des Werks geradezu grobmotorisch. Mit einem Gerät, das aussieht wie ein Zahnarztbohrer, poliert Arnsfeld den Zierring, der das Glas hält, auf Hochglanz, an einer Bandschleife mattiert er Gehäuse und Band, die durch den Abrieb glänzend geworden sind. Die Dichtungen werden ersetzt, das Glas, dann kommt der Moment der Wahrheit: Arnsfeld drückt das Werk ins Gehäuse, zieht es auf, hält die Uhr ans Ohr, misst die Amplitude, die Schwingung der Feder. Er nickt. Eine Woche wird die El Primero noch an einem Uhrenbeweger mit Messinstrumenten getestet werden. Als höchste Abweichung wird das Gerät fünf Sekunden ermitteln. Ein Idealwert. Aber was, wenn das mechanische Herz nach der Revision nicht zu schlagen beginnt und die Uhr stumm bleibt? Auch das kommt vor, sagt Arnsfeld. Ein Metallsplitter in einem Zahnrad, der erst unter dem Mikroskop sichtbar wird. Ein unsichtbarer Fussel, der sich eingeschlichen hat - schon blockiert der Mechanismus. Und dann? Dann, sagt Timo Arnsfeld, fängt er noch mal von vorn an. Am nächsten Tag.

Oldtimer - das ist beim Kauf alter Uhren zu beachten

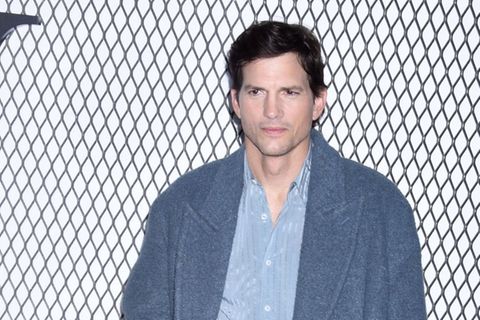

Einmal alles auf Neustart: Bei der Revision einer antiken Uhr (hier die El Primero von Zenith) wird das Werk entschalt und jedes Teil kontrolliert.

Bei Ebay entdeckt, zur Wartung ins Werk geschickt: Wenn die Gebrauchte so gut wie neu werden soll, müssen einige Grundregeln befolgt werden.

Uhrenkauf bei eBay

Immer wieder versuchen Betrüger, billige chinesische Fälschungen über Ebay als Originale zu verkaufen. Oft steht in der Beschreibung, dass der Verkäufer die Uhr von einem Freund geschenkt bekommen habe und es deshalb keine Rechnung mehr gebe. Professionelle Händler wiederum, die bei Ebay als Privatpersonen firmieren, bringen den Käufer um Garantie und Rückgaberecht. Selbst ein paar Hundert Euro Ersparnis sind dieses Risiko nicht wert. Wer sich eine neue Uhr kaufen möchte, geht beim konzessionierten Juwelier auf Nummer sicher. Anders sieht es bei gebrauchten Uhren aus. Auch hier ist der Kauf bei Ebay nicht ohne Risiko, allerdings finden sich auf der Internetplattform immer wieder faszinierende Sammlerstücke. Und für die klassischen ETA-, Valjoux-, Zenith- oder Lemania-Werke sind immer noch fast alle Ersatzteile erhältlich. Ebenso wie für Omega-, IWC-, Patek-Philippe- oder Rolex-Uhren. Nach Wartung und Revision funktionieren diese alten mechanischen Uhren so gut wie neu. Nur die Wasserdichtheit ist bei Oldtimern oft nicht mehr gegeben. Vergewissern Sie sich vor dem Kauf durch eine E-Mail an den Verkäufer, dass Sie keine "Marriage" erhalten, in der zum Beispiel Werk und Gehäuse von unterschiedlichen Uhren stammen. Selbst wenn diese Teile original sind, verweigern manche Uhrenfirmen den Service für solche "Mischlinge". Fast wertlos sind ebenfalls die oft angebotenen "aufgearbeiteten" Uhren, oftmals Damenmodelle, mit poppigen roten, grünen oder orangefarbenen Ziffernblättern. Diese Bonbonpracht stammt zumeist aus der Spraydose und blättert bald wieder ab.

Wann zum Service?

Alle 18 Monate sollte Ihr Uhrenhändler das Gehäuse auf Wasserdichtigkeit untersuchen. Hält die Uhr dem künstlich aufgebauten Druck im Testgerät nicht stand, muss sie zur Wartung eingeschickt werden, um die Dichtungen erneuern zu lassen. Das kostet meist zwischen 100 und 200 Euro. Die etwas teurere Revision des Werks empfehlen die meisten Firmen alle drei bis fünf Jahre. Viele Uhrenkenner warten damit, bis die Uhr die Zeit nicht mehr hält. Wer eine antike Uhr besitzt, sollte sich gut überlegen, ob er bei der Wartung das ausgeblichene Zifferblatt oder das nicht mehr dichte Gehäuse ersetzen lassen will - auch wenn die Servicecenter das vorschlagen, weil sie sonst keine Garantie geben können. Unter Umständen verliert die Uhr dadurch deutlich an Sammlerwert.