Winnenden trauert. Was kommt auf die Augenzeugen der Bluttat noch zu?

Trauern ist jetzt eigentlich noch gar nicht möglich. Es gibt eine Hierarchie der Emotionen. Vor der Trauer kommt die Angst, dann eine Phase der Wut und erst danach Trauer. Die psychologische Betreuung kann unmöglich mit dem Trauer- und Ablösungsprozess und den entsprechenden Ritualen beginnen. Wird die Phase der Angstbewältigung übersprungen, ist die Wahrscheinlichkeit einer Stagnation des therapeutischen Prozesses besonders groß.

Jeden Tag sind Experten im Fernsehen, die sich auf ihre Erfurt-Erfahrungen berufen - wieso sind Sie nicht vor Ort?

Bisher, das wundert mich auch, hat uns niemand angefordert. Die meisten so genannten Experten gehörten jedenfalls nicht zu unserem Team. Viele suggerieren sogar, sie hätten in Erfurt mitgewirkt, obwohl das nicht der Fall war. Es ist unglaublich, wer sich da alles profilieren will. Leider gibt es eine bestimmte Art von Trauma-Nomaden, die überall auftauchen, wo etwas passiert, und viel Unheil anrichten. Oft wird auch alles in einen Topf geworfen, Polizeiseelsorger, Kriseninterventionsteams. Dabei hat Erfurt uns vor allem gelehrt, wie wichtig die ersten Tage sind.

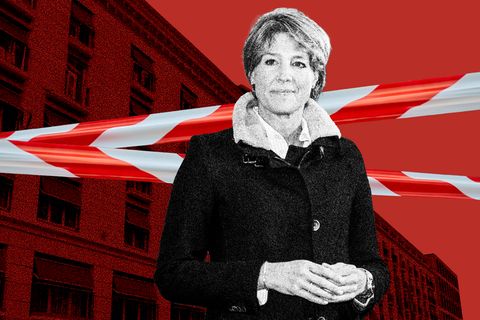

Zur Person

Die Erfurter Trauma-Expertin Alina Wilms (37) koordinierte nach dem Massaker am Erfurter Gutenberggymnasium 2002 die psychologische Nachsorge von mehr als 800 Schülern und Lehrern. Manche sind bis heute in Behandlung. Aus ihren Erfahrungen hat sie ein Behandlungskonzept für derartige Notfälle entwickelt.

Wie waren die in Erfurt?

Ähnlich. Alle fühlten sich hilflos, manches ging schief. Ein Schüler nahm sich das Leben, vertrauliche Unterlagen verschwanden, die Unfallkasse hat sich mit dem ersten Projektleiter überworfen. Es gab ja kaum Erfahrungen mit so vielen traumatisierten Menschen an einem Ort. Dann aber haben wir schnell gemerkt, wie wichtig eine frühe kompetente Diagnostik ist, um herauszufinden, wer besonders traumatisiert ist. Und in Winnenden, so scheint es leider, werden die Erkenntnisse aus Erfurt nicht genutzt.

Wie kommen sie darauf?

Wenn ich zum Beispiel höre, dass nicht mal eine Woche danach schon zur Trauerarbeit in Gruppen eingeladen wird, dann werden strategische Schritte für effektive Hilfe verpasst. Gruppenbetreuung scheint zwar organisatorisch attraktiv, aber aus Erfurt wissen wir, dass erfolgreiche Traumabewältigung nur einzeln oder in Kleinstgruppen möglich ist.

Und wenn die Betroffenen das Gefühl haben, in der Gruppe sei es leichter?

Das ist es nicht. In der Gruppe potenzieren sich die Belastungen. Wenn jeder von sich berichtet, verschlimmert das die Last des Einzelnen. Sowohl unter Schülern als auch bei Lehrern entwickelt sich dann oft eine Gruppendynamik, die in dieser Phase sogar kontraproduktiv ist, weil im Vordergrund steht, wie man von den anderen wahrgenommen wird.

Also keine gemeinsame Trauerarbeit?

Die nach Schoolshootings auftretende Symptomgruppe nennt sich nicht umsonst post-traumatic fatigue. Die Betroffenen fühlen sich vor allem müde, erschöpft und leer, sind antriebsverzögert, viele werden unter Konzentrationsstörungen leiden. Auf keinen Fall sollte man also zu irgendeiner Arbeit einladen, das schreckt eher ab. Moderne Traumabewältigung hat deshalb auch eine eigene Sprache. Man könnte zur Stabilisierung einladen, zu speziellen Auftank-Übungen und natürlich muss man die Leute mit konkreten Informationen versorgen, welche Symptome noch auftreten werden.

Ein Kollege von Ihnen hat am zweiten Tag gefordert, der Tatort dürfe nicht mehr als Schule benutzt werden. Wieso empfanden die Erfurter gerade dessen behutsame Rückeroberung als heilsam?

Dieser Kollege hat in unserem Konzept vor Ort nicht mitgewirkt, kann also nur theoretisch urteilen. Eine Rückkehr in das Schulgebäude sollte stattfinden, allerdings frühestens in der letzten Behandlungsphase. Jetzt würde es die traumatische Erinnerungsspur nur noch tiefer einkerben. Nach aktuellem Stand der Traumatherapie muss zunächst stabilisiert werden, erst dann kann man dem bedrohlichen Ort mit neuen Ressourcen wieder begegnen. Es dauert Wochen oder Monate, bis die nötigen Distanzierungstechniken verinnerlicht sind. Überspringt man diese Phase, ist es so, als würde man einen Patienten am offenen Herz operieren, ohne vorher den Kreislauf zu stabilisieren.

Warum reichen Schulpsychologen nicht?

Schulpsychologen sind wichtig, ersetzen aber keine Traumatherapeuten. Die Betroffenen können nicht differenzieren. Machen sie in den ersten Tagen schlechte Erfahrungen mit Helfern, die nicht entsprechend qualifiziert sind, entscheiden sie sich womöglich generell gegen eine Therapie und die Symptome verfestigen sich chronisch.