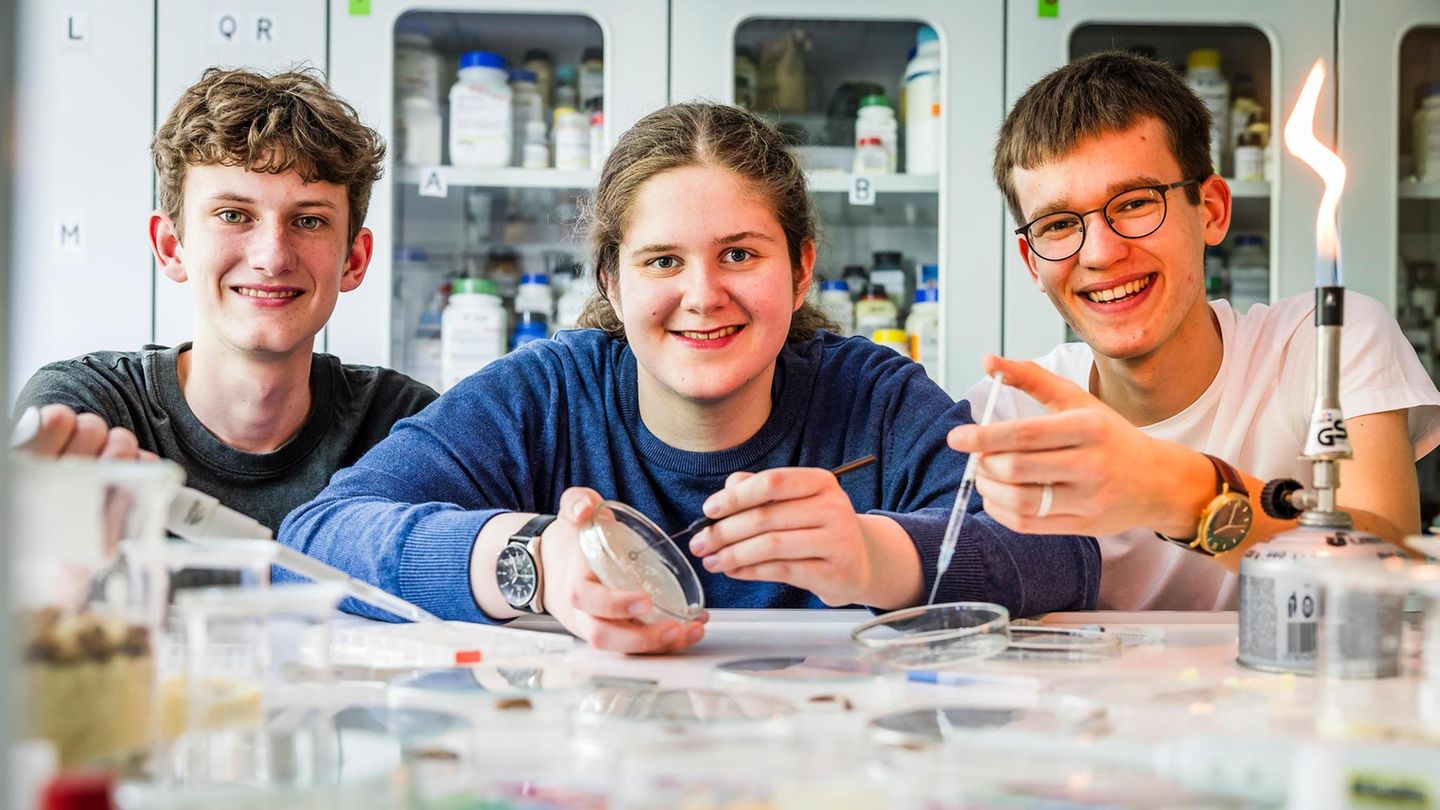

Den größten Triumph ihres bisherigen Lebens hat sie ihrem Hamster zu verdanken. Sein Name: Elvis. Seine Lieblingsspeise: Mehlwürmer. Jeden Abend fütterte Beeke Drechsler Elvis mit den Larven des Großen Schwarzkäfers, besser bekannt als Mehlwürmer. Und machte dabei eine erstaunliche Entdeckung: "Die Larven knabberten Plastik von der Rutsche im Käfig ab, schieden aber kein Mikroplastik wieder aus."

Beeke Drechsler war elektrisiert. Könnte es sein, dass die kleinen Larven der Schlüssel zur Lösung eines großen Menschheitsproblems waren? Nämlich: Wie lassen sich die Berge von Plastikmüll, die wir angehäuft haben, je wieder abbauen? Beeke, damals 14, erzählte ihren besten Freunden Malte Cox und Leo Roer von der Entdeckung. Die drei Schüler des Wilhelm-Hittorf-Gymnasiums in Münster beschlossen, dem Phänomen wissenschaftlich auf den Grund zu gehen.

Vier Jahre sind seitdem vergangen. Aus dem Projekt neugieriger Schüler ist eine erfolgreiche Forschungsarbeit junger Erwachsener geworden. Beeke und Leo werden bald 18, Malte ist es bereits. Im März gewannen sie den Landeswettbewerb Jugend forscht Nordrhein-Westfalen in der Kategorie Biologie. Am vergangenen Wochenende traten sie beim Bundesfinale im Science Center Experimenta in Heilbronn an und erhielten den Sonderpreis des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für eine Arbeit zum Thema "Zukunftsorientierte Technologien".

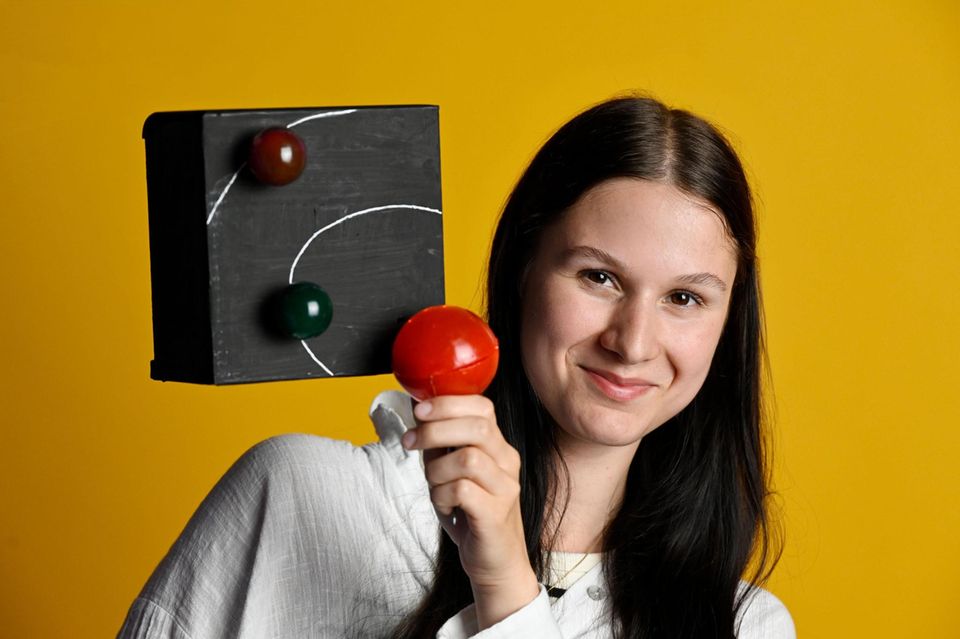

Jugend forscht ist Deutschlands bekanntester Nachwuchswettbewerb für naturwissenschaftliche Talente und wurde vom stern mitgegründet. Über 10.000 Schülerinnen und Schüler haben an dieser Runde teilgenommen. Unterstützt werden sie von 250 Unternehmen, Unis, Forschungsinstituten, von 5000 Lehrkräften, vom BMBF, der Dieter Schwarz Stiftung sowie von über 3000 Experten und Hochschullehrern, die die Forschungsprojekte kritisch unter die Lupe nehmen. "Das Beste ist, dass man auf Augenhöhe mit Professoren in den Jurys redet, dass man ernst genommen wird", sagt Anna Maria Weiß. Die 18-Jährige ist fasziniert von Astrophysik. Sie hat die Existenz eines neuen Exoplaneten nachgewiesen und konnte zeigen, dass es sich bei TOI1147b um einen "Hot Jupiter" handelt, einen nicht bewohnbaren Planeten, ähnlich groß wie Jupiter, aber deutlich heißer.

Hierzulande wird viel über junge Menschen geredet, aber wenig mit ihnen. Und wenn, dann voller Sorge. Wie sollen sie nur all die Probleme lösen, die wir ihnen hinterlassen, von der Klimakrise bis zur Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft? Katarina Keck, Geschäftsführende Vorständin der Stiftung Jugend forscht, Mathelehrerin und frühere Direktorin des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Erlangen, ist optimistisch: "Wenn Sie Zwölfjährige erleben, die mit leuchtenden Augen ihre mit Fotovoltaik betriebene Meerwasserentsalzungsanlage präsentieren, und das besser als mancher Erwachsene, dann machen Sie sich keine Sorgen um die Zukunft Deutschlands."

Bei Jugend forscht werden Theorie und Praxis trainiert

Jugend forscht ist ein vielseitiger Wettbewerb, elitär und egalitär gleichermaßen. Mitmachen kann im Grunde jeder Schüler in Deutschland. Viele der Siegerinnen und Sieger haben seither eine Karriere in der Wissenschaft gemacht. Aber es sind nicht nur die späteren Spitzenforscher, die Katarina Keck Mut machen. Sie denkt auch an Teilnehmer wie die zwei Mädchen, die sich in den Kopf gesetzt hatten, aus Quark Biokosmetik herzustellen: "Das war keine Rocket Science, aber methodisch wirklich sauber gearbeitet, und sie haben es durchgezogen."

Und das ist es, was wirklich zählt: die Umsetzung. An der nämlich hapert es in Deutschland oft. In der Innovationsforschung spricht man vom "deutschen Paradoxon". "An den Universitäten wird in vielen Bereichen tolle Grundlagenforschung geleistet, doch die Entwicklungen gelangen häufig nicht zur Anwendungsreife", sagt Katharina Hölzle, Professorin an der Universität Stuttgart und Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswissenschaft und Organisation. Die Entwicklungen verhungern in der sogenannten "Todeszone" zwischen dem prinzipiellen Nachweis im Labor, dass eine innovative Idee funktioniert, und der Serienproduktion.

Bei Jugend forscht wird beides trainiert, Theorie und Praxis, Rocket Science und mindestens der Bau von Prototypen. So hat der Essener Schüler Leo Blume sein Projekt – ein mehrdimensionaler Sortier-Algorithmus – sogar zur Anwendungsreife gebracht. "Der Code ist im Internet veröffentlicht, jeder Interessierte kann ihn nutzen", sagt der 16-Jährige. Zu den Sortier-Algorithmen kam Leo ursprünglich über die Frage, wie er seine Bücher im Regal am besten nach Farben anordnen könnte. Das klingt banal, doch Verfahren zur Farbsortierung gehören zu den schwierigsten Problemen der Informatik. In der Praxis werden diese Verfahren vielfältig eingesetzt, beispielsweise um Warenströme globaler Logistikkonzerne effizient zu planen. Beim Bundesfinale erhielt Leo den Preis der Konrad-Zuse-Gesellschaft für eine originelle Arbeit auf dem Gebiet der Informatik.

Die Fragen, die die Forscher-Talente antreiben, lassen sie so schnell nicht wieder los. Manchmal geben sie ihrem Leben auch eine neue Richtung. Beeke Drechsler und Malte Cox hatten ihre Stärken eigentlich gar nicht in den Naturwissenschaften gesehen. Beeke hatte Deutsch und Geschichte als Leistungskurse gewählt, Malte Deutsch und Sozialwissenschaften. "Die chemischen und bioanalytischen Grundlagen für unser Projekt haben wir uns selbst beigebracht", sagt Beeke. Sie durften Labore der Uni Münster nutzen und entdeckten, dass spezielle Darmmikroben des Mehlwurms für den Abbau des Plastiks verantwortlich sind. Das findet Beeke so spannend, dass sie nun Biologie studieren möchte. "Inzwischen sind wir so weit, dass wir die Bakterien außerhalb der Larve züchten können und der Plastikabbau quasi in der Petrischale funktioniert."

Vielleicht ist das Erfolgsgeheimnis von Jugend forscht, dass die Fragen von Kindern und Jugendlichen gehört werden und ihnen Zeit gegeben wird, die Antworten zu finden. Egal, ob es um Mehlwürmer geht, um die optimale Sortierung von Farben oder um die Frage, ob Leben auf einem Planeten außerhalb unseres Sonnensystems möglich ist.

Die Gewinner

Vor rund 1000 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Forschung wurden am Wochenende in Heilbronn die diesjährigen Bundessiegerinnen und -sieger ausgezeichnet.

Arbeitswelt

Reinhard Köcher, 16, Hermann-Hesse-Gymnasium Calw, Baden-Württemberg:

Simple Tuner – automatisches Stimmgerät für Violinen

Biologie

Anthony Eliot Striker, 18, Tina Thao-Nhi Schatz, 18, Herder-Gymnasium Berlin:

Strom erzeugen mit Mikroorganismen – eine Brennstoffzelle auf Basis von Bakterien

Chemie

Ben Eumann, 18, Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Hilden, NRW:

Nelkenduft aus Teer – ein chemisches Verfahren zur Gewinnung kostbarer Aromastoffe aus einem Abfallprodukt

Geo- und Raumwissenschaften

Anna Maria Weiß, 18, Einstein-Gymnasium Neuenhagen bei Berlin, Brandenburg:

Ein heißer Jupiter – der neue Exoplanet TOI1147b

Mathematik und Informatik

Alexander Reimer, 17, Matteo Friedrich, 16, Gymnasium Eversten Oldenburg, Niedersachsen:

Können Materialien lernen? Training für mechanische neuronale Netzwerke

Physik

Josef Kassubek, 18, Georg-Büchner-Gymnasium Rheinfelden, Baden-Württemberg:

Nachweis von Elementarteilchen – Konstruktion eines extrem empfindlichen Detektors zum Nachweis elektronenähnlicher Myonen

Technik

Ediz Osman, 19, Dürer-Gymnasium Nürnberg, Bayern:

Entwicklung umweltfreundlicher Triebwerke für senkrechtstartende Flugzeuge

Preis für eine außergewöhnliche Arbeit (Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier)

Finn Rudolph, 18, Universität Bonn, NRW:

Schnellere Zerlegung von Zahlen in ihre kleinsten Bausteine – in Primzahlen

Preis für die originellste Arbeit (Bundeskanzler Olaf Scholz)

Maja Leber, 16, Julius Gutjahr, 17, Goethe-Gymnasium Emmendingen, Baden-Württemberg:

Verkehrte Seifenblasen – neue Erkenntnisse zu Antibubbles

Preis für die beste interdisziplinäre Arbeit (Bundesministerin für Bildung und Forschung Bettina Stark-Watzinger)

Lilly Schwarz, 16, Schülerforschungszentrum der Universität Kassel, Hessen:

Klimaszenarien smart berechnen – Optimierung physikalischer Dynamiken in Deep Learning für Klima-simulationen