Die Botschaft aus dem All kommt täglich und ist ziemlich unspektakulär. Kein Knattern und kein Piepsen - lautlos meldet sich der Außerirdische. Plötzlich tauchen Zahlenkolonnen, Diagramme und Schaubilder auf den Monitoren auf. Das ist er.

Den Durchblick im Wirrwarr der seltsamen Codes hat Michael McKay. "Es ist alles in Ordnung", sagt er, nachdem er die Infos auf den Bildschirmen studiert hat, "zumindest im Großen und Ganzen. Ein paar kleine Störmeldungen, das ist aber normal, gehört zum Tagesgeschäft, das kriegen wir mit ein paar Steuerbefehlen wieder hin." Der Ire ist Chef der Flugüberwachung der europäischen Sonde "Mars Express", die Monitore stehen im Kontrollzentrum des European Space Operations Center im südhessischen Darmstadt.

Mit 11.000 km/h, schneller als eine Pistolenkugel, rast das Elektronikpaket seit dem 2. Juni durchs Universum und funkt seine Daten zur Bodenstation. Das Ziel des High-Tech-Flitzers: Mars, der Nachbarplanet der Erde. "20 Millionen Kilometer hat unser Raumfahrzeug inzwischen geschafft", liest McKay von den Anzeigen ab. Und jeden Tag werden es eine viertel Million Kilometer mehr. Falls alles läuft wie bisher, wird "Mars Express" im Dezember am Bestimmungsort eintreffen. "Für den ersten Weihnachtstag planen wir die Landung", sagt der Wissenschaftler.

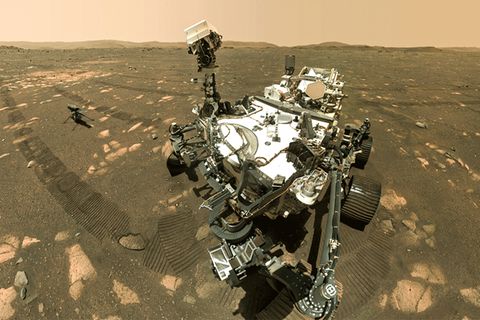

Das All-gefährt ist der Stolz der europäischen Raumfahrtorganisation Esa - ein Debüt. Zum ersten Mal in seiner Geschichte schießt der Verbund der 15 Mitgliedstaaten einen eigenen Roboter zu einem fernen Planeten. Die einzigen sind die Europäer allerdings nicht. Auch zwei Missionen der Nasa sind unterwegs: "Spirit" und "Opportunity", die ebenfalls auf dem Mars landen sollen. Und die japanische Sonde "Nozomi" (Hoffnung), die aus einem Orbit heraus die Atmosphäre des Himmelskörpers untersuchen sollte. Sie ist mittlerweile gescheitert, weil sie vom Kurs abgekommen ist. Der europäische Kundschafter wird allerdings als erster auf dem Roten Planeten eintreffen.

Grund für den Run auf unseren kosmischen Nachbarn ist die augenblickliche Planetenkonstellation: Der Mars kommt der Erde so nahe wie noch nie, seit es historische Aufzeichnungen gibt. Am 27. August um 11.51 Uhr MESZ wird er mit knapp 56 Millionen Kilometern dieses Minimum erreichen - so dicht beim Blauen Planeten stand er zuletzt vor gut 57.000 Jahren, als noch Neandertaler in unseren Breiten Mammuts und Wollnashörner jagten. Aufgrund der asynchronen Bahnbewegungen von Erde und Mars um die Sonne schwankt der Abstand des Duos ständig - bis zu 400 Millionen Kilometer kann es auseinander sein.

Nicht nur Raumfahrtingenieure hat angesichts des Highlights das Marsfieber gepackt. Astronomen und Hobby-Sternengucker auf der ganzen Welt erwarten die Begegnung im All mit Hochspannung, werden sie doch den Roten Planeten, der am klaren Nachthimmel im Sternbild Wassermann erscheint, zu Lebzeiten nie wieder so gut beobachten können. "Sensationell hell und groß ist der Mars schon jetzt", schwärmt Thomas Kraupe, Chef des Planetariums in Hamburg, "ein Fernrohr mit zirka hundertfacher Vergrößerung reicht bereits aus, um die vereiste Polkappe des Planeten zu erkennen."

In vielen Ländern laden Sternwarten die Bevölkerung zum Blick durch ihre Teleskope, bieten Planetarien Sonderveranstaltungen zum großen Auftritt des kosmischen Bruders. Im amerikanischen Oakland beispielsweise wollen auf einer "Mars Mania"-Party die Besucher als grüne Männchen und ETs verkleidet das Ereignis feiern. In Großbritannien wird der Fernsehsender BBC II live in einer Sondersendung über das Event im All berichten und verschiedene Teleskopansichten präsentieren. Reiseveranstalter bieten Trips zu den Kanaren und anderen Schönwettergebieten an, damit von dort das Schauspiel garantiert wolkenlos beobachtet werden kann.

Auch in unseren Gefilden bitten vielerorts Profi- und Hobbyastronomen zur Mars-Besichtigung. So will beispielsweise der Hamburger Planetariums-Chef auf den Alsterwiesen Teleskope aufstellen lassen und die Hanseaten zum einmaligen Blick gen Himmel animieren. Und in Tirol wird die Gondelbahn Neugierige auf den 2232 Meter hohen Zwölferkopf bringen, wo sie mit Astronomen-Gerät das Spektakel in Augenschein nehmen können. Auch die Astrologen haben sich schon gemeldet. Die außergewöhnliche Planetenkonstellation, orakelt die Münchner Sternendeuterin Regina Edinger, werde nicht nur zu mehr Verkehrsunfällen, sondern auch zu "gesteigerten Aggressionen" unter den Menschen führen.

Schon lange irritiert und fasziniert der Mars die Erdbewohner, die dem rot flimmernden Punkt am Firmament mancherlei Mystisches andichteten, ihn in der Antike etwa als Symbol des Kriegsgotts verehrten. Doch die zu den Fantastereien anregende Färbung entsteht durch nichts anderes als eisenhaltige Mineralien auf der fernen Kugel. Das und vieles mehr haben Forscher durch diverse Missionen, die sie in der Vergangenheit erfolgreich zum Mars schickten, herausbekommen.

Unser Nachbarplanet, der etwa den halben Durchmesser der Erde hat und von zwei winzigen Monden namens Phobos und Deimos umkreist wird, ist eine Wüste.

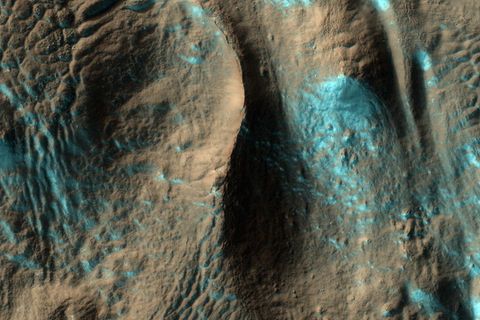

Gesteinsfelder und Dünen überziehen ihn, oft fegen Sandstürme mit bis zu 400 km/h über die Landschaft, hüllen manchmal den gesamten Himmelsbrocken ein. Aus der marsianischen Entwicklungsgeschichte stammen Vulkankrater, gegen die alle irdischen wahre Zwerge sind. Olympus Mons etwa, 600 Kilometer breit und mit einem 24 Kilometer hohen Krater, hält den Größenrekord im gesamten Sonnensystem. Auch der mächtigste Canyon des Planetensystems befindet sich dort: Valles Marineris heißt er und ist sieben Kilometer tief und 4000 Kilometer lang.

Der Marshimmel ist rosa - durch den eisenhaltigen Staub in der Atmosphäre. Deren Zusammensetzung ähnelt der von Autoabgasen; zu 95 Prozent besteht sie aus Kohlendioxid, 2,7 Prozent sind Stickstoff, der Rest ist eine Mixtur verschiedener Spurenstoffe. Etwa 100-mal dünner als die irdische Lufthülle ist diese Gasglocke. Mittags klettert in ihr die Temperatur auf plus 10 Grad Celsius, nachts fällt sie auf bis zu minus 125 Grad.

| Erde | Mars | Entfernung zur Sonne | 150 Mio. km | 228 Mio. km | Jahreslänge | 1 Jahr | 1,88 Jahre | Tageslänge | 24h | 24h 37m 23s | Durchmesser | 12 756 km | 6 794 km | Volumen (Erde = 1) | 1 | 0,15 | Masse | (Erde = 1) | 1 | 0,11 | Anziehung | 1g | 0,38g | Temperatur | -89,3°C (1983 Antarktis) bis 57,3°C (1923 Lybien) | -87°C bis 17°C | Monde | Luna (Mond) | Phobos und Deimos | Abstand zur Erde | - | 55,7 (Minimum) bis 399 (Maximum) Mio km |

So öde und lebensfeindlich das alles erscheint - der erste Blick täuscht. Es gibt Wasser in der Wüste. Der Nasa-Späher "Mars Odyssey", der den Planeten seit 2001 mit seinen Instrumenten umkreist, entdeckte im vergangenen Jahr gigantische Eisvorkommen im Boden, direkt unter der Oberfläche. Damit haben Wissenschaftler endlich eine Erklärung dafür gefunden, wie jene gewaltigen Täler entstanden, die in das Antlitz des Mars gewaschen wurden. Das Eis, so ihre Theorie, ist versickertes, später gefrorenes Wasser, das einst in flüssiger Form als Ozean auf der Oberfläche schwappte. Denn vor Milliarden von Jahren, so mutmaßen die Experten, war es auf dem Roten Planeten deutlich wärmer als heute, weil in jenen Tagen ein Treibhauseffekt die damals noch dichtere Atmosphäre aufheizte. Der Mars war auf dem besten Weg, eine zweite Erde zu werden.

Ob in diesem Milieu in grauer Vorzeit Leben entstand, ist seit langem die große Frage der Forscher. Gelegentlich wurde sogar über hoch entwickelte Wesen spekuliert, die einst den Planeten bevölkert und Kanäle oder Bauwerke hinterlassen hätten. Doch bei genauerer Untersuchung stellten sich solche Erscheinungen als optische Täuschungen heraus.

Dass es höhere Geschöpfe auf dem Mars gegeben hat, halten die meisten Wissenschaftler mittlerweile für unwahrscheinlich, doch möglicherweise könnten es primitive Formen gewesen sein, die entweder inzwischen ausgestorben sind oder sich in Nischen zurückgezogen haben. "Es gibt durchaus vernünftige Gründe zu glauben, dass sich auf dem Mars noch heute lebende Organismen finden lassen", sagt Gerda Horneck, Astrobiologin des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Köln. Die Entdeckung auch nur einer einzigen Mikrobe wäre eine wissenschaftliche Sensation. Dann müssten Evolutionsbiologen umdenken: Leben wäre kein singuläres Erd-Ereignis mehr, sondern kosmische Normalität, die Galaxis vielleicht ein Tummelplatz von Organismen.

Bei der Lösung des Rätsels sollen die neuen Sonden helfen. Nach ihrer Landung im Januar nächsten Jahres werden die amerikanischen Roboter - ähnlich wie im Jahre 1997 ihr kleinerer Vorgänger "Sojourner" - die Bodenbeschaffenheit des Planeten erkunden. Mit einer Art Hammer an Bord werden die rollenden Spione diesmal auch die oberste Kruste von Felsen abkratzen und die Materie auf Hinweise für Leben untersuchen. Allerdings meldete die Nasa inzwischen Probleme mit einem Instrument an Bord von "Spirit".

Von der Esa-Mission versprechen sich viele Wissenschaftler mehr. Nach seiner Flugzeit von sechs Monaten soll "Mars Express" in eine Umlaufbahn um den Himmelskörper schwenken. Schon vorher wird die Landefähre abgetrennt. Beim Eintritt in die Marsatmosphäre schützt und bremst sie ein Hitzeschild. Dann öffnet sich ein Fallschirmsystem, an dem der Lander niederschwebt. Kurz über dem Boden blähen sich drei große Gassäcke, die die vollautomatische Forschungsstation einhüllen; die gewaltigen Airbags dämpfen den Aufprall. Nach ein paar Hopsern klappt das Gerät auf, entfaltet die Solarzellen und beginnt mit der Arbeit.

Dann wird eine Art Maulwurf aktiv: Ein Roboterarm fährt aus und dringt mit einem Bohrer in den Untergrund; erstmals wird sich ein Instrument unter die Oberfläche des Erd-Nachbarn graben - bis zu 1,50 Meter tief. Dort werden Proben genommen und im bordeigenen Chemielabor auf organisches Material analysiert.

Sollte dann "vorhanden" zur Erde gefunkt werden, sagt "Mars Express"-Kontrollchef Michael McKay, "werden wir in Darmstadt die Korken knallen lassen. Es wäre ein Riesenerfolg für die europäische Raumfahrt und wahnsinnig aufregend für die ganze Welt".

Horst Güntheroth