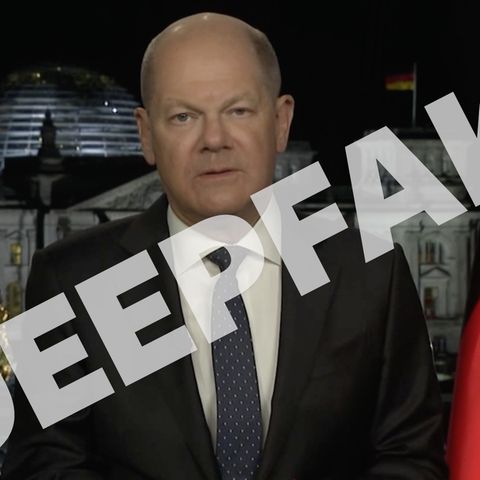

Olaf Scholz macht einen Salto über das Rednerpult am Bundestag und boxt in die Luft. So wirkt es zumindest auf einem viralen Video in den sozialen Medien. Doch der Clip ist ein Fake – ein Deepfake.

Im Wahlkampf sind solche gefälschten Videos längst angekommen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Bengt Bergt postete letzten November auf Instagram einen Clip, in dem der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz sagt: "Meine Damen und Herren, wir verachten Sie! Und wir verachten die Demokratie." Das große Problem: So etwas hat Friedrich Merz natürlich nie gesagt. Der CDU-Kanzlerkandidat spricht den Deepfake in einer Rede im Bundestag an, SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich zwingt seinen eigenen Abgeordneten, sich bei Merz zu entschuldigen. Diese Angelegenheit scheint erledigt – doch die größere Frage drängt sich auf: Wie gefährlich sind diese sogenannten Deepfakes wirklich für unsere Demokratie?

Deepfakes nutzen künstliche Intelligenz, um Videos zu erstellen, die täuschend echt wirken. "Heute kann jeder anonym KI-generierte Bilder und Videos erstellen und diese, kombiniert mit Text, zur Verbreitung von Desinformation nutzen", sagt Dominique Geißler, die an der LMU München zu Deepfakes forscht. Dank KI kann also ein Mensch alles tun oder sagen – zumindest scheinbar. Jeder kann über einfache Apps solche Videos erstellen.

Besonders problematisch: Die Technologie wird immer besser. "Wir werden wahrscheinlich an einen Punkt kommen, wo wir nicht mehr unterscheiden können, ob etwas echt oder KI-generiert ist", prognostiziert Geißler. "Beim ersten Mal denkt man vielleicht noch: 'Das ist Schwachsinn', aber nach zehn oder zwanzig Begegnungen fängt man möglicherweise an, es zu glauben", warnt die Forscherin der LMU.

Deepfakes: "Den Wahlausgang wird es sicher nicht beeinflussen"

Die gute Nachricht: Für diesen Wahlkampf gibt es zum Teil Entwarnung. Der Grund klingt banal: Menschen sind oft klüger, als man denkt. "Extrem abwegige Aussagen sind nicht besonders schädlich", erklärt der Cyber-Experte Ferdinand Gehringer von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). "Nehmen wir an, ein Deepfake von einem Politiker existiert, in dem er sagt: 'Ich hasse die Demokratie.' Das würden nur Menschen glauben, die diese Person eh schon nicht mögen." Gleichzeitig betont Gehringer: "Desinformation hat zwar eine Auswirkung, das wissen wir. Wie groß diese Auswirkung ist, wissen wir nicht. Aber den Wahlausgang wird es sicher nicht beeinflussen."

Allerdings ist ein Teil des Problems viel trivialer – und damit gefährlicher: "Wir sprechen viel über Deepfakes, weil ihre Qualität beeindruckend sein kann und es faszinierend ist, was die KI erstellt", sagt die Medienwissenschaftlerin Viorela Dan von der Universität Innsbruck dem stern. Sie warnt: "Der Mensch braucht aber nicht so überzeugende 'Beweise', um getäuscht zu werden." Ein aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat, ein geschickt geschnittenes Video, ein veränderter Kontext – diese simplen "Cheapfakes" können weitaus wirksamer sein als aufwendig produzierte KI-Fälschungen.

"Es ist gut, dass wir über die Gefahren von gefälschten Videos sprechen", sagt Dan. "Aber der Einsatz von KI ist hier nicht der springende Punkt – sondern die Verwendung vermeintlicher visueller Beweise für brisante Behauptungen."

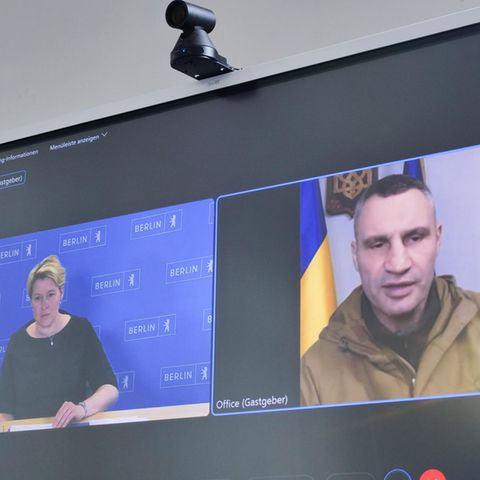

Die wahre Herausforderung liegt in der Verbreitung von Fehlinformation, nicht in der Frage, wie sie erstellt wird: "Zwei große Probleme kommen zusammen", warnt Gehringer. "Die Verbreitung von Desinformation – auch Deepfakes – in den sozialen Medien. Und dass es international viele Akteure gibt, die beste Voraussetzungen aufgebaut haben, sich dieser Mittel zu bedienen." Vor allem Russland habe seine Desinformations-Maschinerie perfektioniert.

Deutschland ist allerdings nicht unvorbereitet. "Gerade in Deutschland haben wir – was Deepfakes angeht – eine gewisse Sensibilität bei unseren Politikern", sagt Gehringer. Der Fall Merz hat gezeigt: Wird eine Grenze überschritten, gibt es – zumindest noch – schnell Konsequenzen.

Was also tun? "Es braucht eine Kombination verschiedener Ansätze", sagt Geißler. "Technische Lösungen wie Wasserzeichen bei KI-generierten Inhalten sind eine Möglichkeit. Vor allem aber müssen wir die digitale Medienkompetenz der Menschen stärken."

Die Ironie dabei: Während alle Welt vor den immer perfekteren KI-Deepfakes zittert, erreichen die simpelsten Manipulationen oft die größte Wirkung. Vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis dieser Debatte. Das alte IT-Sprichwort bleibt wahr: "Meistens sitzt das Problem zwischen Tastatur und Stuhl." Nicht die Technologie ist das Problem – sondern der Mensch dahinter. Egal, ob mit oder ohne KI.