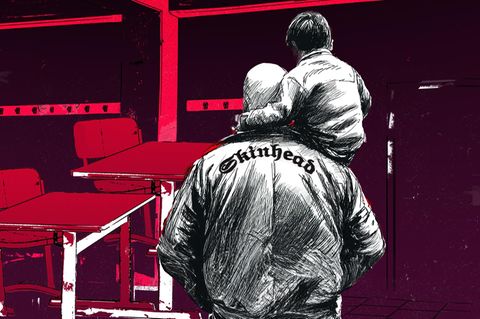

Unter dem Tisch in einer Brandenburger Schule klebt ein AfD-Sticker: "Remigration – na klar!" Das Mädchen, das ihn dorthin geklebt hat, feixt. Die Anzeige gegen einen Mitschüler, der ein Hakenkreuz an die Tafel gemalt hatte, bleibt ohne Konsequenzen. Solche Vorfälle gehören mittlerweile zum Schulalltag – in Ost und West, von der Hauptschule bis zum Gymnasium. Das zeigen monatelange Recherchen eines Teams von stern und RTL. Zunehmend werden gesellschaftliche Konflikte in die Schulen getragen, die damit weitgehend überfordert sind.

So sagte ein Schulleiter in Niedersachsen angesichts von ausländerfeindlichen Parolen und rechtsextremen Symbolen an seiner Schule nur achselzuckend: Das sei wie mit den Rauchern, die gebe es auch an jeder Schule.

Die Zunahme solcher Vorfälle macht nicht nur Eltern schulpflichtiger Kinder, sondern der großen Mehrheit der Menschen in Deutschland (73 Prozent) große bis sehr große Sorgen, das zeigt eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag des stern und RTL. Die Mehrheit wünscht sich, dass Lehrkräfte und Schulleitungen handeln.

Das geschwächte Schulsystem: Lehrermangel, Unterrichtsausfall

Doch der wachsende Rechtsextremismus trifft auf ein ohnehin geschwächtes Schulsystem: Lehrer sind überlastet, es fehlen Fachkräfte. Jede zehnte Stelle an allgemeinbildenden Schule ist inzwischen durch einen Quer- oder Seiteneinsteiger besetzt. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen Ost und West: In Sachsen-Anhalt und Brandenburg war 2024 fast jede zweite neue Lehrkraft ein Quereinsteiger, in den westdeutschen Ländern waren es dagegen nur 7,4 Prozent und in den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen 14,1 Prozent.

Anders als ausgebildete Lehrer verfügen Quereinsteiger in der Regel nicht über eine pädagogische Ausbildung. Viele hören deshalb auch schnell wieder auf, weil sie sich überfordert fühlen. Auch in diesem Schuljahr fehlen bundesweit Kollegen und Kolleginnen für Mathe, Deutsch oder Englisch.

Weiteres zum Rechtsextremismus an Schulen

Wir informieren in Text und Video zum Rechtsruck an deutschen Schulen. Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen die Titelgeschichte "Erste Stunde Mathe, zweite Stunde Deutsch, große Pause Hitlergruß". Die zugehörige Dokumentation sehen Sie beim stern und bei RTL+.

Was Sie außerdem erwartet:

- Eine Analyse der fünf wichtigsten Methoden der AfD im Kampf um die Klassenzimmer

- Ein Interview mit Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU)

- Die wichtigsten Fragen und Antworten für Lehrkräfte und Eltern zum Kampfbegriff "politische Neutralität"

- Die Geschichte eines Schülers, dem Vermummte in der Nacht auflauerten

Hier finden Sie auf einen Blick alle Beiträge zu unseren Recherchen.

Keine Lehrkraft, kein Unterricht

Jede Woche fallen in Deutschland hunderttausende von Stunden aus, je nach Bundesland und Schulform finden nach Expertenschätzungen bis zu zehn Prozent der Stunden nicht wie geplant statt. Wie hoch die Zahl ist, weiß keiner genau. "Ich kenne keine amtliche Statistik, die das nach Klassenstufen und Fächern bundesweit exakt erfasst", sagt Olaf Köller. Der Bildungsforscher ist Co-Vorsitzender der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK), die Expertengruppe berät die 16 Kultus- und Bildungsminister.

Nebenfächer wie Kunst, Musik, Geschichte oder Politik, werden eher wegen Personalmangel gestrichen. Viele Lehrer unterrichten fachfremd, haben das Unterrichtsfach also nicht studiert. Zudem werden Fächer mit Inhalten über Gesellschaftslehre häufig als "Laberfächer" belächelt und für verzichtbar gehalten.

Doch die Schule hat nicht nur den Auftrag Kindern Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen, sondern auch wie unser Staat funktioniert; sie soll sie zu mündigen Bürgern und Wählern erziehen. Das ist in sämtlichen Schulgesetzen der Länder so festgeschrieben.

Ein wichtiger Auftrag, denn in kaum einem Land hängt politisches Wissen so stark vom sozialen Status der Eltern ab wie in Deutschland – die Schule könnte das korrigieren. Doch sie wird dem offenbar nicht gerecht. "Wir sollten uns nicht nur Sorgen machen, weil so viel Fachunterricht ausfällt, sondern auch, weil wichtige Themen wie Demokratiebildung zu kurz kommen", sagt Bildungsforscher Köller.

Angriff von rechts: Viele Lehrer reagieren verunsichert

Die AfD ist nicht nur Profiteurin dieses Trends – sondern auch Akteurin. Das zeigen die aufwendigen Recherchen von stern und RTL. Teils stellen Akteure der Partei missliebige Schüler und Lehrer an den Pranger, setzen Schulen öffentlich unter Druck, ob in Parlamenten oder sozialen Medien.

Viele Lehrkräfte reagieren verunsichert, wenn im Unterricht Schüler Shirts mit rechtsextremen Aufschriften wie "White Supremacy" tragen oder Sprüche sagen wie: "Ausländer machen nur Stress!" Die AfD fordert, dass sich Lehrer im Unterricht neutral verhalten sollen und beruft sich dabei auf den Beutelsbacher Konsens und das Neutralitätsgebot. Beides scheint die Partei in ihrem Interesse zu interpretieren – oder zu missinterpretieren. Denn als Beamte haben Lehrer für das Grundgesetz einzustehen. "Viele haben Angst, das Neutralitätsgebot zu verletzen. Aber das ist Quatsch" sagt Köller. "Sie müssten im Unterricht ja nicht sagen, dass sie die AfD hassen oder lieben, sondern könnten mit den Kindern und Jugendlichen diskutieren, damit sie lernen unterschiedliche Meinungen auszuhalten."

Der Beutelsbacher Konsens

Im sogenannten Beutelsbacher Konsens sind die Leitgedanken der politischen Bildung in Deutschland festgeschrieben. In den politisch aufgeheizten 70er Jahren formuliert, als Minimalkonsens zwischen linken und rechten Politikdidaktikern, gilt er bis heute als wichtigste Richtlinie für den Politik- und Gesellschaftsunterricht. Der Konsens enthält drei Säulen: das Überwältigungsverbot, das Kontroversitätsgebot und die Schülerorientierung. Vereinfacht gesagt: Lehrkräfte dürfen ihre Schülerinnen und Schüler nicht mit einer politischen Meinung überrumpeln; was in der Gesellschaft kontrovers diskutiert wird, muss auch im Unterricht kontrovers abgebildet werden; und die Schülerinnen und Schüler sollen zu mündigen Bürgern erzogen werden. Neutralität gehört nicht zu den Prinzipien, auf die man sich im Beutelsbacher Konsens geeinigt hat.

Deutschlands Staatsoberhaupt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stellt sich ausdrücklich hinter die Lehrer in Deutschland. "Lehrern geht es ähnlich wie mir, dem Bundespräsidenten", sagte er dem stern und RTL. "Auch der Bundespräsident hat parteipolitisch neutral zu sein. Aber wenn Lehrer auf Situationen im Unterricht und auf dem Pausenhof treffen, bei denen Kinder sich rassistisch oder antisemitisch äußern, dann können sie nicht neutral wegschauen." Steinmeier fordert: Jede Schule in Deutschland muss eine demokratische Schule sein.

Mehr Demokratiebildung in der Schule

Demokratiebildung – das mag akademisch und abgehoben klingen, bedeutet aber weit mehr als Unterricht in Gesellschaftslehre und hat ganz handfeste Konsequenzen im Alltag. "Demokratie ist nicht nur die Herrschaft der Mehrheit, sondern auch der Schutz von Minderheiten. Dafür gibt es kein Unterrichtsfach. Das müssen wir in der ganzen Schule leben", sagt Bundespräsident Steinmeier. Mit Sorge beobachtet er die Herausforderungen durch die vielen Krisen der vergangenen Jahre: "Viele Menschen fühlen sich belastet, werden leiser, wenn es darum geht für die Demokratie einzustehen. Umso wichtiger wird es, dass wir Schüler darauf vorbereiten, dass sich das gesellschaftliche Klima verändert und dass es sich lohnt, für sie und für die Gesellschaft als Ganzes und für die Demokratie einzutreten", so Steinmeier.

Deutschland hat hier offenbar seine Hausaufgaben nicht gemacht und die Demokratiebildung in der Schule zu lange vernachlässigt. Sogar mehr als die Hälfte der Lehrer in Deutschland sagen, es müsse mehr für Demokratiebildung getan werden, so das Ergebnis des Schulbarometers, einer bundesweiten Umfrage im Auftrag der Robert Bosch Stiftung. Doch Kinder und Jugendliche dürfen hierzulande vergleichsweise wenig in der Schule mitreden und entscheiden, wie und was sie lernen. Andere Länder sind da weiter.

Der Soziologe und Bildungsforscher Aladin El-Mafaalani hat deshalb einen unkonventionellen Vorschlag – der nicht einmal etwas kosten würde: Er fordert die Demokratisierung der Schule. Schon ab der ersten Klasse sollten Kinder in der Grundschule mitbestimmen dürfen. Wann machen wir Pausen? Was darf man in den Pausen? Und was nicht? So könnten Kinder lernen, mit unterschiedlichen Meinungen umzugehen, letztendlich auch: für die Demokratie einzustehen. "In den autoritärsten Elternhäusern haben Kinder immer noch mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten im Familienleben als in einer durchschnittlichen Schule", so El-Mafaalani. Das hält er für eines der größten Defizite im Bildungssystem.

Hausaufgaben für die Politik

Es ist nicht so, dass die Politik nicht wüsste, was zu tun wäre. In einer Stellungnahme zur "Demokratiebildung als Auftrag der Schule" haben die Experten der SWK bereits 2024 den Kultusministern Empfehlungen gegeben, wie Schulen gestärkt werden könnten. Ähnlich wie der Bundespräsident und El-Mafaalani fordern auch sie nicht nur mehr Stunden in Politik und Geschichte, sondern Demokratiebildung in allen Schulfächern und mehr Möglichkeiten der Mitbestimmung für Schüler in einer demokratischen Schulkultur. Auch bei der Medienkompetenz sehen die Bildungsforscher Lücken. "Die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen findet im Unterricht zu wenig statt. Tiktok zu verteufeln reicht nicht. Damit machen wir es demokratiefeindlichen Tendenzen in den sozialen Medien einfach", sagt Co-Vorsitzender Olaf Köller.

Seine Kollegin, die Erziehungswissenschaftlerin Felicitas Thiel ergänzt: Lehrkräfte sollten besser aus- und fortgebildet werden, um besser auf extremistische Ansichten und antidemokratisches Verhalten reagieren zu können. Ein Beauftragter allein brächte nichts. Außerdem brauche es klare Verfahren zum Umgang mit Extremismus und Sozialpädagogen an den Schulen: "Es ist fatal, wenn wir gerade dort streichen", so Thiel.

Hilfe für Schulen in schwierigen Situationen

Schulsozialarbeiter sind eine Art Feuerwehr an den Schulen, sie könnten verhindern, dass Brände überhaupt erst entstehen: als Ansprechpartner, die keine Noten geben, bei privaten Problemen beraten, Therapiestellen und Freizeitangebote vermitteln.

Dafür bräuchte es einen Schulsozialarbeiter je 150 Schülern, sagt Wolfgang Müller von der Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit Sachsen. Davon sei man jedoch weit entfernt: An einer klassischen Schule in Sachsen gebe es 400 Schüler, 40 Lehrerinnen und einen Schulsozialarbeiter, rechnet Müller vor.

Und in einigen Landkreisen wird sogar gekürzt: In Bautzen sollen 9,2 Prozent der Gelder wegfallen, im Erzgebirgskreis 10 Prozent. In Bremen werden Stellen nicht nachbesetzt. Und in Berlin sollen in diesem Jahr 3,5 Millionen Euro gestrichen werden.

Teilen der AfD reicht das noch lange nicht: In Sachsen-Anhalt fordert die Partei den kompletten Ausstieg aus der Schulsozialarbeit. Christian Hecht, rechtspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion des Landtags Sachsen-Anhalt bezeichnet sie als wuchernden "Tumor in dem Fleische deutscher Bildungspolitik". Hans-Thomas Tillschneider, der für die AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt sitzt, sagt Schulsozialarbeiter seien Teil eines "parasitären Systems" des linken Flügels.

Reformstau überall

Die Stellungnahme zur Demokratiebildung der SWK, immerhin von den Bildungsministern selbst in Auftrag gegeben, ist bereits mehr als ein Jahr alt. Passiert ist seitdem wenig bis nichts. "Unsere Vorschläge sind im Grunde spurlos an den Ländern vorbeigegangen", sagt Köller.

Auch Sabine Achour, Politikdidaktikerin an der Freien Universität Berlin, sagt: "Die Kultusminister haben das Thema jahrelang verschlafen und die Schulen allein gelassen. Achour forscht zu den Vorstellungen der AfD zu Bildung und Schule, sie ist eine der Autorinnen der neuen "Mitte-Studie” 2024/25, die am 6. November veröffentlicht wird. Laut der neuen Untersuchung reicht völkisch-nationales Denken inzwischen weit in die politische Mitte hinein, immer mehr Menschen lehnen die Grundwerte dieses Staates ab. Achour warnt: "Wir stehen vor einem Kulturkampf, einem Wandel in der Bildungslandschaft." Bei rechten Vorfällen brauche es klare Verfahren. Aber derzeit fehlt sogar ein bundesweit einheitliches Erfassungssystem. "Wir müssen die Schule als Ort der Demokratie besser schützen."

Mitarbeit: Alana Tongers

Das gesamte Rechercheteam: Khalil Awad, Catrin Boldebuck, Christian Esser, Jonas Fedders, Félice Gritti, Manka Heise, Jana Luck, Luc Oeppert, Ronja Lou Ruland, Katja Scholze, Maria Sáenz, Alana Tongers

Koordination: Félice Gritti, Tim Kickbusch

Verifikation: Michael Lehmann-Morgenthal