Wie soll man umgehen mit rechtspopulistischen oder rechtsextremen Parteien? Diese Frage stellt sich in vielen europäischen Ländern. Es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: einbinden oder bekämpfen. Ein Überblick, wie verschiedene Länder in Europa vorgehen.

Niederlande – Brandmauer ist wichtig, aber nicht alles

Warum er eine solche Schlappe erlitten habe, wurde Geert Wilders kurz nach der ersten Prognose zum Ausgang der niederländischen Parlamentswahl gefragt. Der Rechtspopulist analysierte die Lage erstaunlich offen: "Ich glaube, dass viele Leute gedacht haben: 'Naja, wenn alle Parteien sagen, dass sie nicht mit ihm regieren wollen, dann geben wir unsere Stimme vielleicht doch besser einer Partei, die eine Chance hat zu regieren.'"

Mit anderen Worten: Dieses Mal stand die Brandmauer – alle großen Parteien hatten eine Zusammenarbeit mit Wilders ausgeschlossen. Vor zwei Jahren war das anders, und damals hatte Wilders einen spektakulären Wahlerfolg errungen. Allerdings hat sich auch gezeigt: Obwohl er in dem knappen Jahr, in dem seine Partei die Regierung anführte, nach einhelligem Urteil nichts zustande gebracht hat, hat ihm das kaum geschadet – er hat zwar Sitze eingebüßt, bleibt aber eine der stärksten politischen Kräfte.

"Die Annahme, Rechte würden langfristig verlieren, weil man sieht, dass sie in der Regierung scheitern, ist ein fundamentaler Irrtum", sagt der deutsch-britische Historiker Prof. Frank Trentmann aus London, Autor des gerade erschienenen Buchs "Die blockierte Republik". "Hinter dem Rechtspopulismus steht ein Wählerkern, der gar keine anderen Parteien in Erwägung zieht."

Österreich – Entzauberung durch Einbindung hat nicht funktioniert

Die FPÖ galt in den 80er Jahren unter Führung von Jörg Haider als die erste rechtspopulistische Partei Europas. Die traditionelle konservative Partei ÖVP verfolgte zunächst einen Kurs der Abgrenzung, ging dann aber im Jahr 2000 erstmals eine Koalition mit der FPÖ ein. Die Hoffnung war damals, dass die Wählerinnen und Wähler sehen würden: Die FPÖ kann auch keine Wunder bewirken – im Gegenteil. Aber hat das funktioniert?

Zwar brach die FPÖ zwischenzeitlich durchaus mal ein, etwa nach dem "Ibiza"-Korruptionsskandal, aber dies war nie von Dauer. "Ich halte das für den Knackpunkt, wenn es darum geht: Funktioniert Einbindung zur Schwächung und Mäßigung der Rechtspopulisten?", sagt Sebastian Enskat, Autor einer kürzlich erschienenen Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung zum Umgang mit rechtspopulistischen Parteien in Europa.

"Man muss feststellen: Es gibt diesen Effekt der Entzauberung – aber er hält ernüchternd kurz an. Wenn man sich ansieht, wie groß der Ibiza-Skandal war, dann ist es frappierend, wie schnell sich die FPÖ davon erholt hat und dass sie jetzt in den Umfragen bei über 35 Prozent steht."

Großbritannien – Übernahme rechter Positionen geht nach hinten los

In Großbritannien führt derzeit die Partei des Rechtspopulisten Nigel Farage alle Umfragen an. Labour-Premierminister Keir Starmer reagiert darauf, indem er teilweise die Rhetorik der Rechten übernimmt. So kündigte er an, er werde das "Experiment der offenen Grenzen beenden" und das "unwürdige Kapitel" der illegalen Zuwanderung schließen.

Bisher hat dies Labour in den Umfragen allerdings nicht nach vorn gebracht, und Trentmann glaubt auch nicht, dass sich daran in Zukunft etwas ändern wird. "Wir haben dazu eine wirklich eindeutige statistische Datenlage, und diese zeigt, dass seit den späten 1980er Jahren konservative Parteien und Parteien der Mitte in europäischen Ländern Stimmen an die Rechten verloren haben, wenn sie sich in ihrer Position den Rechten annäherten. Der Versuch, den Rechten in der Migrationsfrage durch eine strengere Politik das Wasser abzugraben, ist nach hinten losgegangen."

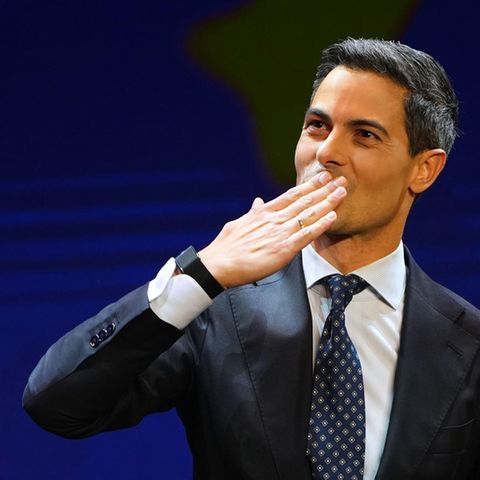

Griechenland und Spanien – Rechte einfach links liegen lassen

Die erfolgreichsten Beispiele für den Umgang mit Rechten, die Enskat in seiner Studie gefunden hat, sind Griechenland und Spanien. "Aus meiner Sicht ist die permanente Beschäftigung mit den Rechtspopulisten kontraproduktiv, und das ist in diesen Ländern anders. Dort beschäftigen sich die Mitte-Rechts-Parteien eher mit sich selbst – mit guter Regierungsarbeit, wenn sie daran beteiligt sind, aber auch mit ihrer Programmatik, mit politischer Innovation."

Die Parteien machten dort tendenziell ihr Ding und ließen die Rechten sozusagen links liegen. Die derzeitige deutsche "Stadtbild"-Debatte dagegen mache die AfD seit Wochen permanent zum Thema.

Und Deutschland?

Hier hält CDU-Chef Friedrich Merz die Brandmauer aufrecht und lehnt jede Zusammenarbeit mit der AfD ab. Gleichzeitig bemüht er sich darum, Themen der AfD-Wähler zu adressieren – bisher hat dies allerdings nicht dazu geführt, dass die AfD in den Umfragen zurückgefallen ist – im Gegenteil.

Eine Erklärung dafür dürfte sein, dass ein großer Teil der AfD-Wähler für Parteien der Mitte gar nicht mehr zurückzugewinnen ist. Eine weitere Studie der Adenauer-Stiftung hat das Ergebnis zutage gefördert, dass das Stammwählerpotenzial der AfD mittlerweile das deutlich größte von allen Parteien ist – 70 Prozent der AfD-Wähler sagen demnach, dass sie sich gar nicht mehr vorstellen können, eine andere Partei als die AfD zu wählen.

"Diese Werte sind bei allen anderen Parteien deutlich niedriger", sagt Enskat. "Der Faktor "Protestwähler" hat mit der Zeit immer weiter abgenommen." Der Studie zufolge liegt das Potenzial für die Union bei AfD-Wählern nur im Bereich von etwa zehn Prozent.

Experten raten: Die Probleme offen und selbstbewusst angehen

Nach Auffassung von Historiker Trentmann ist die eigentlich entscheidende Frage, wie die Parteien der Mitte wieder die Deutungshoheit über die wichtigsten gesellschaftlichen Probleme erlangen können. "Nehmen wir das Beispiel Wohnungsnot. Hier sagen die Rechtsparteien: "Das liegt an den vielen Migranten."" Vielfach werde diese Aussage von anderen Parteien übernommen.

Trentmanns Analyse: "Das ist grundfalsch. Stattdessen müssten die alten Volksparteien sagen: "Nein, es ist anders. Wir haben da in der Vergangenheit große Fehler gemacht, und deswegen sind zu wenig Wohnungen gebaut worden. Und obendrauf kommt, dass es immer mehr Einzelhaushalte gibt. Diese Probleme verschwinden nicht, wenn wir mehr Abschiebungen ausführen."

Eine solche offensive und ehrliche Kommunikation wäre nach Trentmanns Überzeugung der vielversprechendste Weg, eigene Wähler zu halten und Neuwähler, Nichtwähler und Zweifler für sich zu gewinnen, bevor sie ins rechte Lager abrutschen.