"Die RAF ist die Antwort für die Befreiung noch nicht gewesen", heißt es in der Botschaft der Terroristen. Sie traf am 20. April 1998 bei der Nachrichtenagentur Reuters ein und bestätigte nur, was seit Jahren klar war: Die 1970 von Andreas Baader und Ulrike Meinhof gegründete Gruppe ist Geschichte, ihr mörderischer Kampf endgültig gescheitert.

67 Menschen starben, über 200 wurden verletzt. Was mit dem Traum von einer besseren Welt begann, endete mit einer langen Blutspur. Bis heute dauert die Diskussion um die Begnadigung der letzten Terroristen an - und noch immer leiden die Angehörigen der Opfer. Übrig blieb eine Reihe ungelöster Kriminalfälle, darunter die Morde an Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen und Treuhand-Lenker Detlev Karsten Rohwedder.

Es ging um Mord und Totschlag

Als Herrhausens Auto 1989 von einer Bombe zerfetzt wurde, mutmaßten führende Sicherheitsbeamte, die RAF habe zeigen wollen, dass sie jeden töten könne, egal wie gut er geschützt werde. Tatsächlich aber demonstrierte der Mord etwas anderes: Die Gruppe hatte die Kraft verloren, den Staat herauszufordern. Sie hatte nie eine Chance - aber jetzt war sie endgültig geschlagen. Denn es gab niemanden mehr, der bereit war, sie als Kriegspartei anzuerkennen. Sie sei eine "winzige und isolierte Gruppe von Guerilla-Kämpfern ohne Krieg", schrieb der Linguist Andreas Musolff.

Zu keinem Zeitpunkt hatte die RAF mehr als ein paar dutzend Kämpfer. Eine Bedrohung für den Staat konnte sie nur sein, wenn sie Unterstützer in der Bevölkerung fand. Eine Weile zumindest - Anfang der siebziger Jahre - schien ihr das zu gelingen. Doch dann wurde auch für revolutionsbegeisterte Veteranen der 68er-Bewegung immer deutlicher, dass es letztlich nicht um hehre Ziele ging, sondern um Mord und Totschlag ging.

1977 war der Höhe- und Wendepunkt. Es war das Jahr, in dem die RAF ihre Anführer aus dem Gefängnis befreien wollte - und zwar um jeden Preis. Im Frühjahr erschossen die Terroristen Generalbundesanwalt Siegfried Buback. Seine Begleiter ermordeten sie gleich mit. Im Sommer musste Jürgen Ponto sterben, der Chef der Dresdner Bank - er hatte Widerstand gegen seine Entführung geleistet.

Nur noch eine Handvoll Desperados

Dann kam der Herbst, der bald der "Deutsche Herbst" genannt werden sollte. Die Entführung von Arbeitgeberpräsident Hanns-Martin Schleyer und der Lufthansa-Maschine Landshut brachte den Staat an den Rand des Ausnahmezustands. Aber die Bundesregierung blieb unnachgiebig; opferte Schleyers Leben und befreite die Geiseln im Urlaubsflieger. Als sich die RAF-Anführer in der Nacht darauf in der Haftanstalt Stuttgart-Stammheim das Leben nahmen, war auch ihre Gruppe erledigt.

Der Mythos, dass es der Staat gewesen sei, der Andreas Baader und die anderen getötet habe, ließ die Reste der RAF noch eine Weile weiterleben. Aber spätestens nach dem Zusammenbruch der DDR funktionierte auch dieser Mythos nicht mehr. Denn die dort aufgespürten Terrorrentner packten über die Selbstmordpläne ihrer Altvorderen aus.

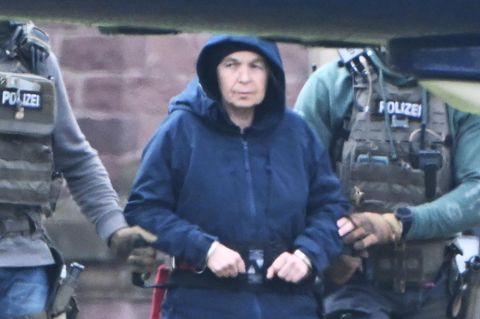

Was blieb, war eine Handvoll Desperados, die technisch immer perfekter töteten. Und so isoliert waren, dass die meisten der Täter aus den achtziger und frühen neunziger Jahren bis heute unerkannt geblieben sind. Ende 1992 kündigten sie an, das Morden einzustellen. Es klang mehr nach Verzweiflung als nach Strategie oder besserer Einsicht. Die Mitteilung der Selbstauflösung vor genau zehn Jahren war dann nur noch das späte Eingeständnis, dass der Weg des Terrors in eine Sackgasse geführt hatte, aus der es kein Entkommen gab.