Man muss sich den Klimaschutz in Deutschland wie eine sympathische Massenpanik vorstellen. Jung, forsch, gleichzeitig angsterfüllt, und in ihrer Not scharen sich viele Deutsche mal wieder hinter den Grünen. Wir haben nur noch zehn oder elf Jahre Zeit auf diesem immer mehr dampfenden Erdball, jetzt muss etwas geschehen!

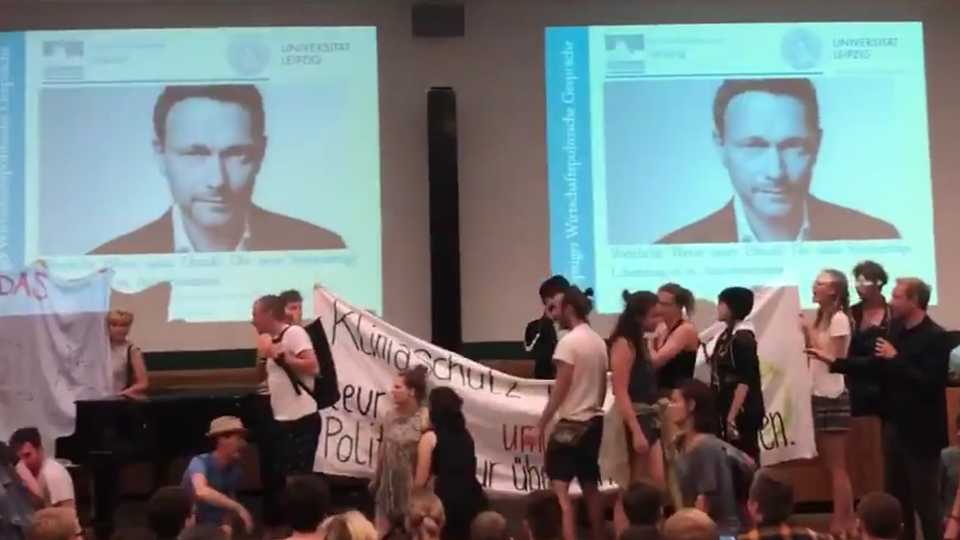

Nun kann man die Frage, ob wir beim Klimaschutz endlich handeln müssen, nicht anders als mit einem lauten Ja beantworten. Die Jugend, die jeden Freitag protestiert, muss auch keine Lösungen präsentieren, das ist unsere Aufgabe.

Wir sollten allerdings zunächst eine wichtigere Frage stellen: Warum wir Deutschen, die seit über 20 Jahren sehr, sehr entschieden handeln, bisher so erfolglos waren. Warum sinken im Land der Windräder und der EEG-Umlage die CO2-Emissionen weniger als in Großbritannien?

Horst von Buttlar: Podcast-Serie "Die Stunde null"

Horst von Buttlar ist für die politische Berichterstattung des stern verantwortlich. Im März 2021 übernahm er die Leitung für das neu gegründete Hauptstadtbüro von stern, „Capital“ und „Business Punk“ und wurde Mitglied der stern-Chefredaktion. Seit 2013 ist von Buttlar bereits Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins „Capital“.

In den vergangenen fünf Jahren hat uns die Energiewende 160 Milliarden Euro gekostet. Der Aufwand stehe "im krassen Missverhältnis zum bisher dürftigen Ertrag", sagt der Bundesrechnungshof. Auf dem Energy Transition Index des World Economic Forum sind wir auf Platz 17 – nicht nur hinter den berühmten Vorbildern wie Schweden und Dänemark, sondern auch hinter Frankreich und Großbritannien. Kein Land tut mehr und erreicht weniger.

Die gängige Antwort lautet: Tja, wir müssen halt noch entschiedener handeln, noch strengere Grenzwerte schaffen, noch mehr Geld für Klimaschutz ausgeben (nun wollen die Grünen sogar einen Klimafonds mit weiteren 100 Milliarden Euro auflegen). Wir müssen unser Verhalten endlich ändern, heißt es. Lassen Sie mich mit Letzterem beginnen.

Der bigotte Alltag

Tatsächlich entwickelt sich der Lebensstil seit Jahren entgegengesetzt zu den Wahlumfragen. Wir schmeißen pro Jahr 2,8 Milliarden Einwegbecher weg, kein Autosegment boomt mehr als das der SUV, und der Wochenendtrip nach Rom oder Mallorca wird so spontan bestellt wie ein Paket bei Zalando.

Nun würde ich niemandem vorschreiben, den Kaffee zu Hause zu brühen, mit E-Rollern zu fahren und am Wochenende Fahrradtouren zu unternehmen. Dafür haben wir vielleicht bald eine grüne Bundesregierung. Sie wird solch ein Verhalten lenken und bepreisen, und die Wohlhabenden werden es sich dann leisten können, so zu leben. (Wenn die Massenpanik etwas Gutes hat, dann vielleicht, dass viele jetzt anfangen, ihren Alltag zu überdenken.)

Ich sorge mich ja etwas um Forderungen des Chors derjenigen, die in unseren Alltag künftig noch massiver eingreifen wollen. Wo diese Menschen einen Punkt haben: Viele sind etwas bigott. Wir sollten aber diesen SUV-Coffee-to-go-Lebensstil trennen von dem Leben solcher Menschen, die etwa zwei Autos benötigen, weil sie auf dem Land leben. Oder die Schweinekoteletts bei Aldi kaufen, weil sie günstig sind. Nichts ist wohlfeiler, als bei einem Guacamole-Toast oder einer Açaí Bowl über die Rettung der Welt zu sprechen.

Das grundfalsche Design der Energiewende

Viel wichtiger aber ist, dass die Energiewende ein offenkundig grundfalsches Design und Anreizsystem hat. Sie ist ja nicht nur eine ökologische Frage, sondern eine sehr ökonomische: Wir können einen Euro nur einmal ausgeben, Ressourcen nur in bestimmte Richtungen lenken, Forscher nur an eine begrenzte Anzahl von Projekten setzen. Herzstück der Energiewende ist ein Gesetz, das vor rund 20 Jahren – damals von Rot-Grün – verabschiedet wurde, das "Erneuerbare Energien-Gesetz" (EEG). Es gilt als Erfolg, weil es den Anteil der Erneuerbaren am Stromverbrauch bis 2020 nicht auf 20 sondern schon jetzt auf knapp 40 Prozent katapultiert hat. Allerdings zu einem Preis von rund 25 Milliarden Euro pro Jahr, die wir, egal was wir tun, noch mindestens 20 Jahre wegen der Förderzusagen finanzieren müssen. Was das EEG trotz Einspeisevorrang nicht geschafft hat: Die fossilen Energieträger, vor allem die Braunkohle, aus dem Markt zu drängen. Die durch Braunkohle produzierte Strommenge sank zwar zuletzt leicht, liegt aber höher als 1999, dem Geburtsjahr des EEG. Mit einem Anteil von 32 Prozent ist die Kohle nach wie vor der wichtigste Energieträger für die Stromerzeugung.

Hinzu kommt: Wir reden bisher nur über den Strommarkt, der Wärmemarkt und Verkehr zählt ja auch. Beim Primärenergiebedarf kommen Erneuerbare nur auf 14 Prozent. Die Frage also ist nun: Wir haben den bisherigen Umbau mit hohen dreistelligen Milliardensummen finanziert und mit einem erheblichen, schmerzlichen Eingriff in die Landschaft bezahlt, wo sich bald 30.000 Windräder drehen. Wie soll das weiter gehen? Genauso teuer, kompliziert, ineffizient?

Alle Optionen auf den Tisch, von anderen Ländern lernen

Wenn man diese unliebsamen Dinge äußert, gilt man oft als Gegner der Energiewende, schnell auch als "Klimaleugner". Dabei ist eine schonungslose Bilanz nach 20 Jahren geboten, bevor wir uns in die nächsten 20 Jahre Energiewende stürzen. Bisher haben wir nicht zu wenig getan, sondern zu viel vom Falschen. Unser System hat Gaskraftwerke aus dem Markt gedrängt und Braunkohle befördert; der hastige Atomausstieg war kontraproduktiv; Strom ist billig in der Produktion, aber exorbitant teuer für Verbraucher; das Land wurde gespalten in eine urbane Elite und eine Provinz, die offenbar vor allem als Ressourcenraum vorgesehen ist, für die Energieproduktion und Durchleitung von Strom – und die immer öfter aufbegehrt. Die Steuerung des Großprojekts entgleitet uns, je höher die Ambitionen und je niedriger die Grenzwerte geschraubt werden. Schon 2013 warnte der Sachverständigenrat für Umweltfragen vor einer Planungsbürokratie, die von der Steuerung "eines komplexen Gesamtsystems" überfordert sei.

Was tun? Alle Optionen nüchtern auf den Tisch. Brauchen wir die Kernkraft doch länger und geht das überhaupt? Kann man CO2 so bepreisen, dass Braunkohle schneller vom Netz geht und Gaskraftwerke ans Netz? Warum liefern die Förderprogramme der KfW nicht den erwarteten Effekt bei der Gebäudesanierung? Sind wir offen genug für alle Technologien? Und vor allem: Was können wir, die immer Vorbild für die Welt sein wollten, von anderen Ländern lernen, die schneller ihre Emissionen senken?

Global gesehen wird der Klimaschutz nicht in Deutschland entschieden, sondern in Asien und den USA, selbst wenn unser Land morgen CO2-neutral wird. Eine Vorbildfunktion aber werden wir nur haben, wenn wir erfolgreichen Klimaschutz mit wirtschaftlichem Erfolg verbinden.