Will man verstehen, wie sehr sich das Arbeiten bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts verändert hat, muss man die Nutzung von Zeit begutachten. Denn die zeitliche Einteilung, die wir heute noch nutzen - in Arbeits- und Freizeit - ist eine Errungenschaft (oder ein Ballast) aus diesen Tagen. Denn davor gab es diese klare Abgrenzung nicht. Über Jahrtausende war das Leben der Menschen jahreszeitlich geprägt. Und Zeit für Pausen, zum Schlafen oder Essen, nahm man sich, wie es passte. Dass wir inzwischen sogar Zeit für die Erholung planen, wäre Menschen aus dem Mittelalter nur schwer zu vermitteln gewesen.

Wann ein Tag begann, regelte die Sonne. Im Sommer früher, im Winter später. Klar abgegrenzte Arbeitszeiten gab es nicht. Zeit an sich war weniger wichtig, da Arbeit und Leben an einem Ort gebündelt waren. Der Müller in seiner Mühle, der Kaufmann über seinem Kontor oder der Bäcker in der Backstube begannen eben zu arbeiten, wenn das Tageslicht es zuließ. Fest integriert in den Tag waren Pausen fürs Essen oder sogar ein Schläfchen. Dies war in Deutschland auch so möglich, weil die landwirtschaftlichen Strukturen noch ausgeprägt waren. Zu Beginn des 19. Jahrhundert lebten rund 90 Prozent der Einwohner in Dörfern von höchstens 5000 Einwohnern. Heute kann die Forschung belegen, dass Menschen im Mittelalter nicht mehr gearbeitet haben, als zu heutiger Zeit.

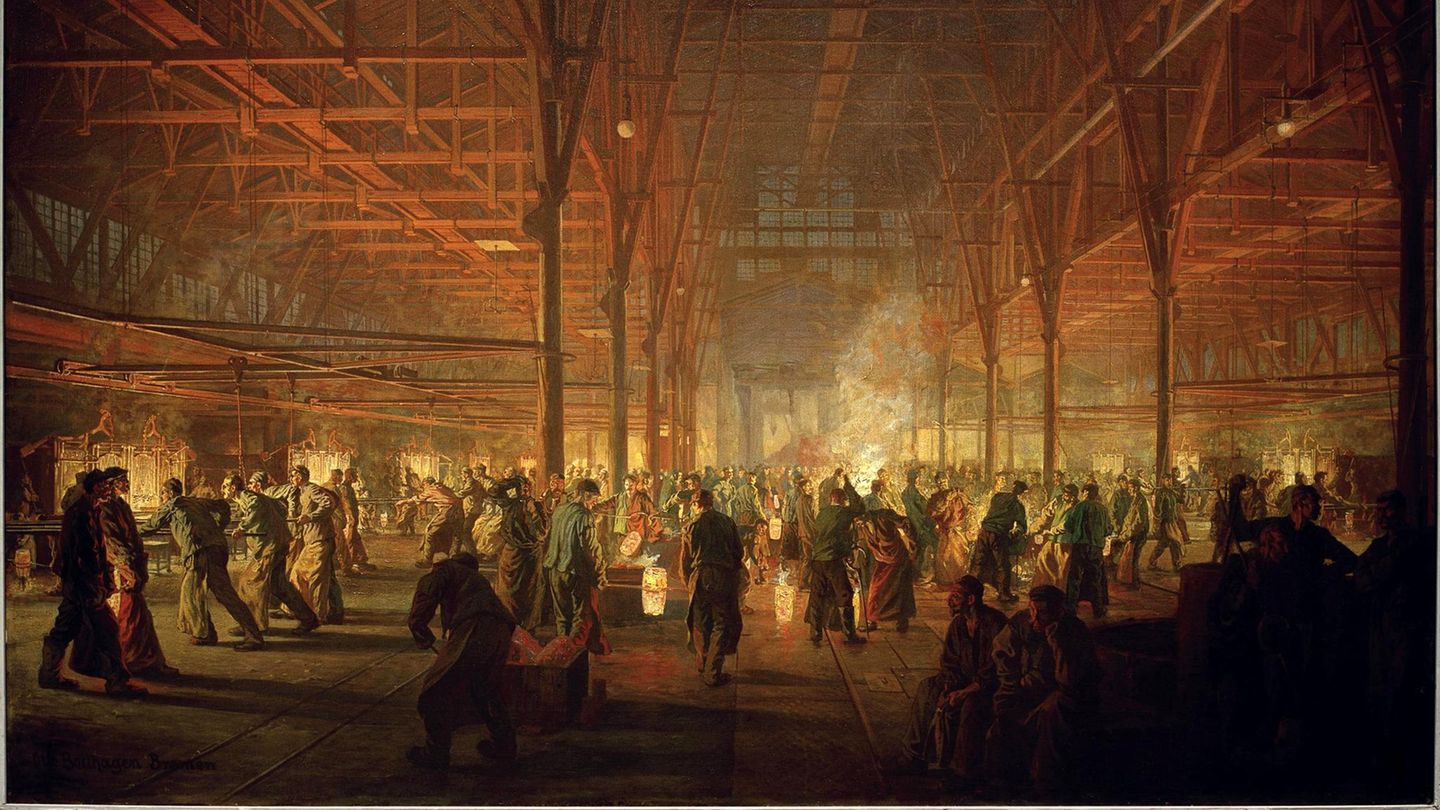

Doch dazwischen gab es eine Zeit technischer Neuerungen, die zeigten: Zeit ist Geld. Das galt weniger für die Menschen, als für die Maschinen, die ab dem 19. Jahrhundert als bahnbrechende Erfindungen die Arbeit der Menschen erleichtern sollten. Ab Ende des 18. Jahrhunderts begann der Siegeszug dampfbetriebener Kraftmaschinen. Ob in der Textilwirtschaft, im Bergbau, bei der Eisengewinnung- und verarbeitung oder im Transportwesen: Dampf ist überall. Er treibt Schiffe und Loks an - und verändert so nicht nur die Art der Produktion, sondern lässt Entfernungen schneller überwinden.

Doch diese Maschinen rentierten sich nur, wenn sie arbeiteten. Stillstand brachte kein Geld. Und so kam es, dass diese Maschinen plötzlich den Takt des Alltages vorgaben. Arbeit und Leben richtete sich nicht mehr nach Jahreszeit oder Sonnenaufgang. Sondern war immer möglich - und nötig. Der Takt der Zeit schlug schnell.

Arbeitszeit im Wandel: Arbeit und Leben trennen sich

Erstmals löste sich für eine große Gruppe der Menschen der Arbeitsplatz von der Wohnstätte. Damit ging auch der familiäre Produktionsverband von Handwerksbetrieben nieder. Und damit ging auch die Abspaltung von Arbeitszeit und Freizeit einher. Durch den Bevölkerungszuwachs in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts koppelten Fabrikbesitzer und Unternehmer die Taktung der Arbeiter an die der Maschinen. Denn Arbeiter war genug da - und sie waren billig.

Das Ergebnis: Lange Arbeitszeiten und niedrige Löhne. Darüber hinaus galt die Arbeit an und mit Maschinen im Vergleich zur schweren körperlichen Arbeit als leicht. Und: Man brauchte für die Arbeit selten eine mehrjährige Ausbildung. So wurden auch Frauen und Kinder herangezogen. Herman Bausinger, emeritierter Professor für Kulturwissenschaften nennt als Beispiel die Uhrenindustrie in Schwenningen. Demnach wurde dort von montags bis samstags im Sommer um 4 Uhr, im Winter um 5 Uhr morgens begonnen - und auch an den Sonntagen mitunter weiter gearbeitet, Schluss war zwischen 8 und 10 Uhr abends. So kamen die Arbeiter dort um 1850 auf eine wöchentliche Arbeitszeit von 90 Stunden.

Doch schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es auch Fabriken mit "arbeitnehmerfreundlicheren" Arbeitszeiten: "Die Arbeitszeit ist für das ganze Jahr folgende: von sechs Uhr Morgens bis zwölf Uhr Mittags, von ein Uhr Mittags bis sieben Uhr Abends", zitiert Bausinger aus einer Fabrikordnung einer Maschinenfarbik in Eßlingen. Inklusive der Ausnahmen an Sonn- und Feiertagen in dem Montag nach Zahltagen kamen die Arbeiter auf eine Wochenarbeitszeit von rund 70 Stunden.

"Die zum Teil drastische Verlängerung der Arbeitszeit im Zuge der Industrialisierung zeigt damit überdeutlich die sozialen Folgen ungebremster ökonomischer Interessendurchsetzung", schreibt der Historiker Michael Schneider. "War die Arbeitszeitentwicklung auch nach Branchen und Regionen sehr unterschiedlich, so muß hier der Hinweis auf die durchschnittliche Arbeitszeit genügen: nachdem um 1800 ungefähr 10 bis 12 Stunden pro Tag und etwa 60 bis 72 Stunden pro Woche gearbeitet wurden, waren es um 1820 etwa 11 bis 14 bzw. 66 bis 80 Stunden und um 1830 bis 1860 dann 14 bis 16 bzw. 80 bis 85 Stunden. Erst das nächste Jahrzehnt - von 1861 bis 1870 - zeigte eine Tendenz zum Rückgang der Arbeitszeit auf täglich 12 bis 14 und wöchentlich 78 Stunden."

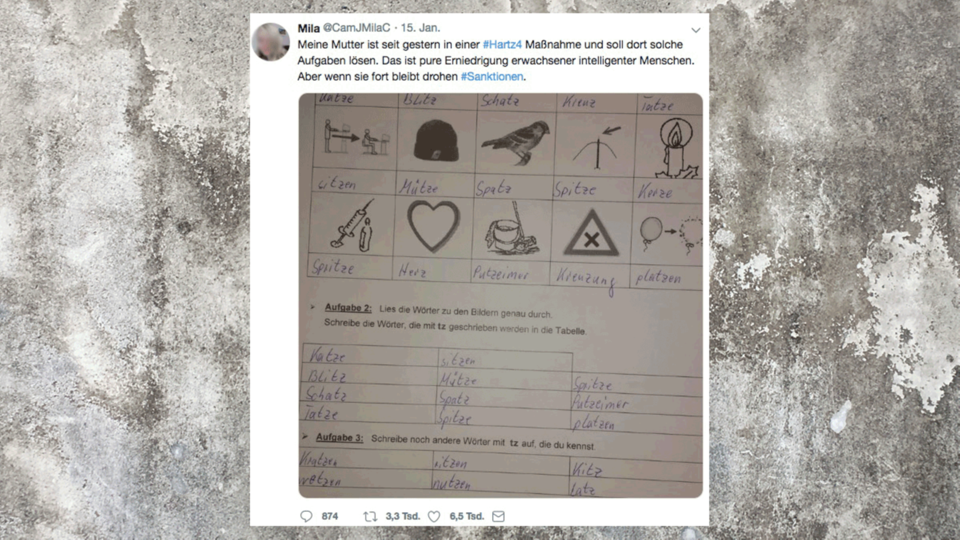

Der Historiker schreibt weiter, dass diese langen Arbeitszeiten nicht nur für Erwachsene galten - sondern auch für Kinder. So schufteten Kinder in Fabriken oder in Minen. "Übermüdung, Mangelerscheinungen, Krankheit und unregelmäßiger Schulbesuch der Kinder sowie geringe Militärtauglichkeit der Jugendlichen wurden zum Auslöser für die ersten Bemühungen um die Einführung gesetzlicher Arbeitsschutzbestimmungen für Kinder", so Bausinger. Am 6. April 1839 bestätigte König Friedrich Wilhelm III. das "Regulativ über Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken". Demnach durften Kinder unter 10 Jahren nicht mehr in Fabriken arbeiten, älteren Kindern war die Nachtarbeit untersagt und die werktägliche Arbeitszeit auf zehn Stunden festgesetzt. Dieser Erlass wurde 1853 noch einmal verschärft. Dennoch: Kinderarbeit war weiterhin legal.

Rente mit 70 Jahren

"Nicht nur die Tatsache, dass die physische Grenze der Belastbarkeit der Arbeitenden mit den Arbeitszeiten um die Jahrhundertmitte erreicht war, und wohl nicht nur das Eingreifen des Staates zugunsten besonders gefährdeter Gruppen - Kinder und Frauen - trugen dazu bei, dass etwa um 1860 der Trend zur Verlängerung der Arbeitszeit gebrochen wurde", schreibt Michael Schneider. Allerdings war dieser Eingriff nicht unumstritten. Politische Regularien bei unternehmerischen Themen - das war nicht gern gesehen. "Demgemäß schritt die Arbeitsschutzgesetzgebung überaus langsam voran: 1878 wurde die obligatorische Fabrikinspektion eingeführt; außerdem wurde der Bundesrat ermächtigt, die Beschäftigung von Kindern und Frauen in Fabrikationszweigen zu untersagen, in denen mit besonderen Gefahren für Gesundheit und Sittlichkeit zu rechnen sei. Mit der Altersversicherung wurde erstmals das Ende der Lebensarbeitszeit - auf 70 Jahre - festgesetzt", so Schneider.

Der Ruf nach dem 8-Stunden-Tag ist deutlich älter, schon in den 1830er Jahren wurde die Forderung von Robert Owen in Großbritannien aufgestellt. Der erste Arbeitstag mit achtstündiger Arbeit bei vollem Lohnausgleich soll es 1856 in Australien bei Steinmetzen gegeben haben. Bis es in Deutschland so weit war, mussten noch einige Jahre vergehen. 1918 war es soweit - doch schon fünf Jahre wurde der gesetzlich verankerte Achtstundentag wieder von den Arbeitgebern ausgehebelt. Es sollte bis zum Jahr 1946 dauern, bis er wieder eingeführt wurde.