Zu Beginn dieser Geschichte über einen der außergewöhnlichsten Landstriche Deutschlands müssen wir die gewöhnlichen Gesetzmäßigkeiten aushebeln: das Recht des Lesers auf Distanz. Kommen wir also gleich vom Sie zum Du:

"Warscht du ämol uf de Kalmit, oder uf de Dahnerhä? Hoscht du emol ome Herbschdag moins de Newwel steige seh? Bischt mol barfuß durch die Wieß gerennt, oder unner Bäm dich bloß hiegeleht, die Ache zu un efach bloß geträmt?"

Die Große Kalmit bei Maikammer, so viel dazu, ist der höchste Berg des Pfälzerwalds, die Höhe liegt in einem Eldorado der Sportkletterer und Burgenliebhaber. Den Rest, liebe Leser, reimt ihr euch jetzt selbst zusammen. Am besten, die Textzeilen zweimal laut und langsam vorlesen. Wenn alles klar ist mit dem Herbsttag und der Wiese, den Augen und dem Träumen, kommt schon der Refrain:

"Des wer alles nix besonnres sagscht du, un du mischt jetzt geh; weil es gäb auser de Palz jo a noch onneres zu seh. Sicher hoscht du recht, wonn du sagscht, dass ders onnerschtwu a gfallt. Awwer onnerschtwu is onnerscht, und halt nit wie in de Palz."

Wer nun mit Thomas Merz, Mundartdichter und Sänger der "Anonyme Giddarischde", über sein Pfalzlied spricht und das Anderssein der Pfälzer, merkt schnell: Der meint das völlig ernst. "Wir sind ein geselliges Volk, das gern isst und trinkt und Nähe sucht. Komm hock disch hie, ich rutsch e Stück", sagt er, sei pfälzische Lebensart. "Woannerscht sitzen an jedem Tisch ein bis zwei Leut, und die Wirtschaft ist voll. Wäre undenkbar bei uns." Selbstdynamisierung nennt der Mittfünfziger diesen Prozess. Das Pfälzer Anderssein funktioniert nicht über Abgrenzung, sondern über Vereinnahmung.

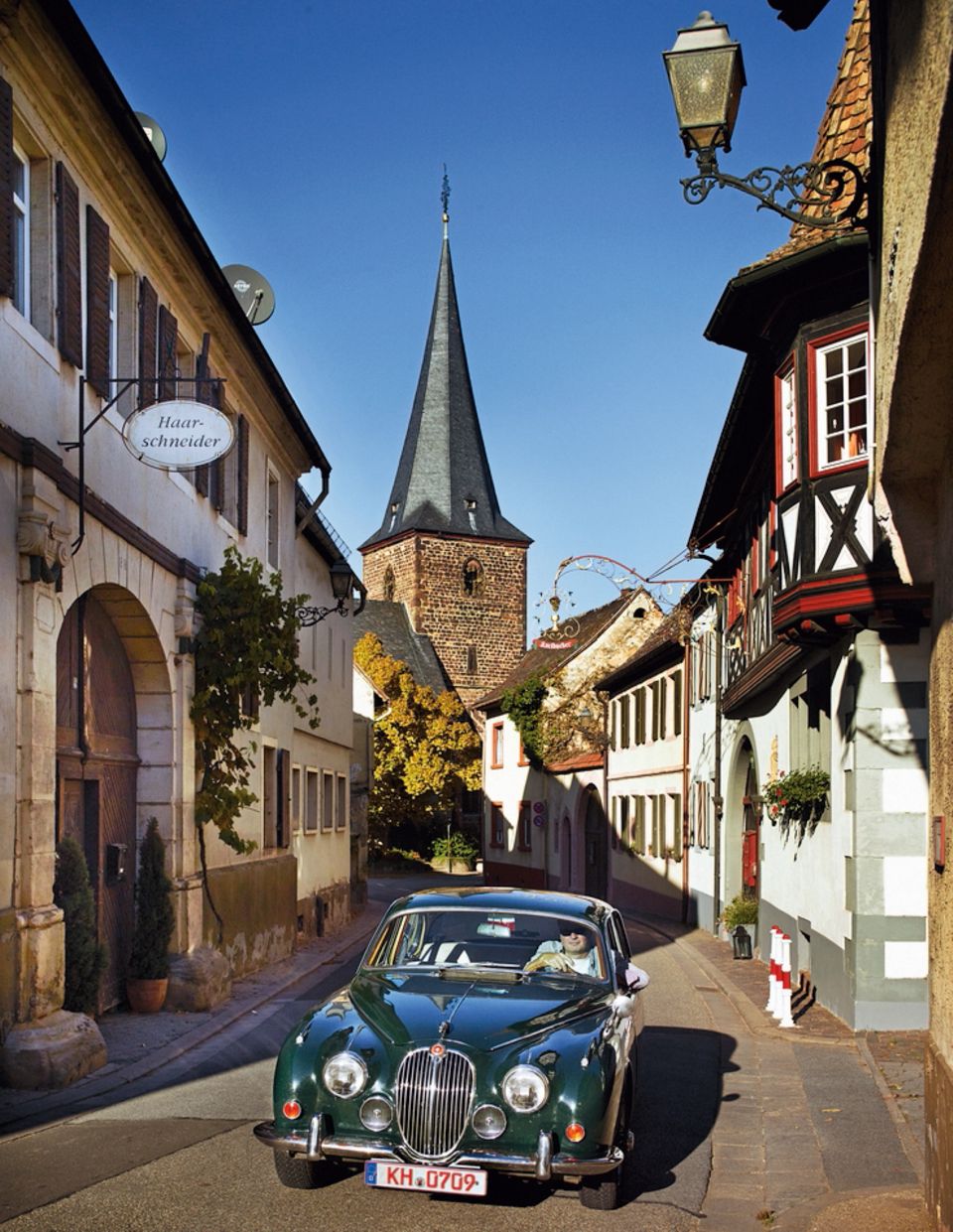

Das äußerlich Spielerische bei innerlicher Überzeugung, die Fähigkeit zur Selbstbespöttelung, die den Briten so eigen war, bevor sie den Brexit erfanden, ist Teil der Pfälzer Wesensart. So verwundert es nicht, dass eine Landstraße, die hinter dem sagenhaft schönen Zellertal in Bockenheim beginnt und nach 28 Ortschaften in Schweigen-Rechtenbach endet, den Pfälzern nicht weniger ist als die Weltachse.

Wie hineingetupft ins Rebenmeer liegen die Orte links und rechts der Achse, östlich begrenzt von der Oberrheinebene, westlich geschützt vor klimatischen Ausreißern durch die Höhenzüge des Pfälzerwalds. Wem die "Weltachse" zu dick aufgetragen klingt, weil er die Pfälzer Fähigkeit zur Selbstironie nicht kennt, der mag sie einfach "Achse des Guten" nennen: Hier wachsen einige der besten Tropfen der deutschen Weinkultur, die sich – durch die jüngeren Winzergenerationen – auf ihre Wurzeln besonnen hat: Wein anzubauen, der auch im Weltmaßstab erstklassig ist.

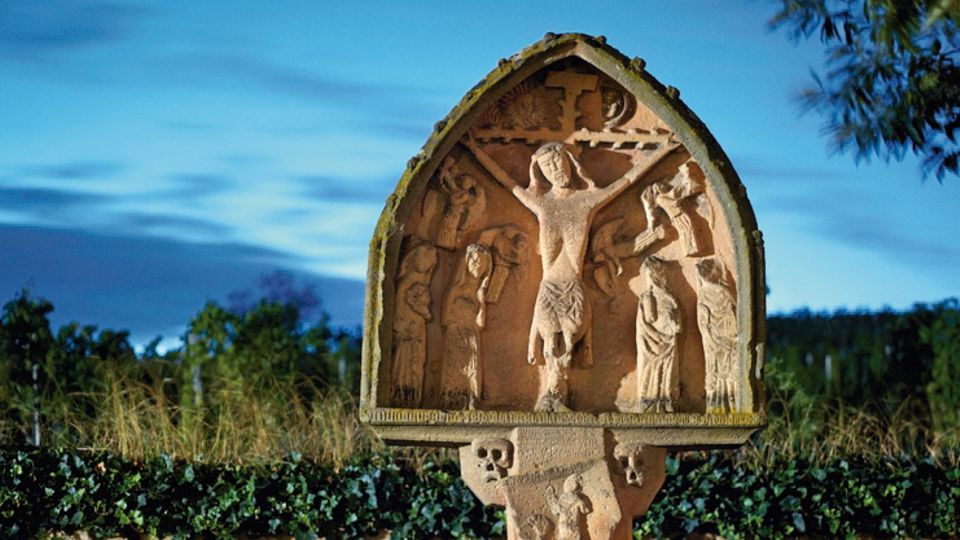

Wo Mandelbäume und Zypressen wachsen, Feigen, Zitronen und Kiwis, da muss der Seelenfrieden zu finden sein. Der Landstrich weitet das Herz, hält die Dämonen auf Distanz und hat, genau betrachtet, so wenig gemein mit jenen Höllenfeuern und Roten Teufeln, wie sie am Kaiserslauterer Betzenberg gepflegt werden, der Heimstatt des FCK. Wer nun überhaupt keinen Sensus für Fußball hat, wer den Hans-Peter Briegel nicht kennt, die Walz aus der Pfalz, der mal "Pfälzer Blut ist keine Buttermilch" gesagt haben soll, wer sich also nix schert um den Fußball, der darf wenigstens wissen: Der FCK ist dem Fritz seine Heimat, Fritz Walter, Kapitän des Fußballwunders von Bern. Der andere Capitano, der des Einheitswunders, Helmut Kohl, liegt unweit des Speyrer Doms begraben, der größten erhaltenen romanischen Kirche der Welt.

Von den Fußballweltmeistern lebt nur noch einer, Horst Eckel, in Bruchmühl-Miesau, das Vogelbach hieß, als Eckel 1932 geboren wurde. Die Frage, warum er dortgeblieben sei, ist Eckel nie in den Sinn gekommen. Als wir ihn einmal danach fragten, antwortete er: "Warum denn nicht?"

Heimatverbundenheit bei gleichzeitiger Offenheit dem anderen gegenüber ist, was die Menschen in der Pfalz auszeichnet. Klar, dass dem Winzer Wolfgang Gabel das Bild von der starken Verwurzelung in den Sinn kommt: "Wir kleben schon an der Scholle, und das ist gut so. Denn die Seele kommt oft nicht mehr mit, mit der Geschwindigkeit der Welt." Gabel-Winzer gibt es seit 1655, schon mit 55 hat Wolfgang seinem Sohn Oliver das Weingut in Herxheim am Berg überantwortet. Der war damals gerade 25. Ein ernsthafter junger Mann, dessen Name immer wieder genannt wird, wenn von Winzer-Persönlichkeiten der Zukunft die Rede ist. Oliver schwärmt vom offen-guten Verhältnis zu seinem Vater, spricht von der Augenhöhe, "was nicht anders sein kann, wenn man sich sechs oder sieben Tage in der Woche sieht". Aber, und hier muss man nun das folgende, bescheidene Gabel-"Wir" gedanklich durch ein Oliver-"Ich" ersetzen: "Wir prägen das Weingut und geben die Stilistik vor."

Oliver Gabel hat die Rebsorten-Zahl reduziert, arbeitet biologisch und bezieht seine Erfahrungen aus dem Burgund mit ein, wo er im Rahmen seines dualen Studiums gearbeitet hat. Die Weine sollen Zeit bekommen zu gären, sollen frisch sein mit moderatem Alkoholgehalt. Er will schlanke, strukturstarke Weine mit hoher Komplexität, die auch nach Lagerjahren noch Charakter haben. "Wir wollen die Weine machen, die wir selber gerne trinken, nicht die, die leichter zu verkaufen sind, weil sie vordergründig fruchtig sind."

Unterkünfte, Weingüter, Lokale und mehr in der Pfalz

Übernachten

Hotel Kollektur: Das denkmalgeschützte Drei-Sterne-Haus wurde aufwendig renoviert. Terrasse mit Talblick. DZ/F ab 99 Euro, Zellertal-Zell, Zeller Hauptstraße 19, Tel. 06355/95 45 45, www.hotel-kollektur.de

Deidesheimer Hof: Pfälzer Institution am Markt. Tisch 9 im Restaurant Sankt Urban gilt als bestgebucht, hier saßen und aßen einst Helmut und Hannelore Kohl. DZ ab 167 Euro, Deidesheim, Am Marktplatz, Tel. 06326/968 70, www.deidesheimerhof.de

Hotel Fronmühle: Die Zimmer sind schlicht, die Bar verdient vier Sterne. DZ/F ab 102 Euro, Bad Dürkheim, Salinenstraße 15, Tel. 06322/940 90, www.hotel-fronmuehle.de

Essen und trinken

Weingut Gabel: Herxheim am Berg, Weinstraße 45, Tel. 06353/74 62, www.weingut-gabel.de

Weingut Schwedhelm: Zellertal/Zell, Klosterhof, Tel. 06355/521, www.schwedhelmzellertal.de

Weingut Kesselring: Ellerstadt, Haardtstraße 12, Tel. 06237/ 69 06, www.weingutkesselring.de

Halbstück: innen luftigleichte Moderne, außen lauschige Tradition. Das Schnitzel im Gutsausschank der Winzer-Brüder Knipser ist eine Wucht. Bissersheim, Hollergasse 2, Tel. 06359/945 92 11, www.halbstueck.de

Zur Herberge: Seit 1793 ist Neustadts älteste Weinstube in Familienbesitz. Neustadt a. d. Weinstraße, Mittelgasse 3, Tel. 06321/76 88, www.weinstube-herberge.de

Gutsausschank Spindler: Auf der Karte steht Bratwurstbrät im Weinteig, aber auch Carpaccio vom Pulpo. Schöner Innenhof. Forst, Weinstraße 44, Tel. 06326/5850, www.gutsausschankspindler.de

Waldgasthäuser: Mehr als 100 finden sich im Pfälzer Wald, viele werden ehrenamtlich bewirtschaftet und haben nur am Wochenende geöffnet. Mehr Infos: www.pfalz.de

Erleben

Speyerer Dom: Die Imposanz der größten erhaltenen romanischen Kirche der Welt macht sprachlos. www.dom-zu-speyer.de

Wandern: Auf 142 Kilometern zieht sich der Waldpfad durch den Tann, 170 Kilometer lang ist der Weinsteig. www.pfaelzerwald.de und www.wandermenue-pfalz.de

Weinfeste: Zwischen März und November wird gefeiert. Wann, was und wo findet sich auf www.pfalz.de

Metzger Hambel: Hier kaufte Hannelore Kohl ihren Saumagen. Wachenheim, Hintergasse 1, Tel. 06322/ 46 13, www.metzgereihambel.de

Burg Berwartstein: Wo einst Raubritter Trapp sein Unwesen trieb, liegt die besterhaltene der vielen Pfälzer Burgen. Wer will, kann hier über Nacht bleiben. Erlenbach, Tel. 06398/ 210, www.burgberwartstein.de

Oliver Gabel setzt auf Spontanvergärung der natürlichen Weinkeller- und Fasshefen und nicht auf künstlich gezüchtete. "Wein gibt es seit Jahrtausenden, Zuchthefen seit etwa 50 Jahren. Mein Weg führt zurück zu dem, was Tradition im besten Sinne bedeutet." Wobei Gabel einen Schatz hat: Als alle Welt auf Stahltanks setzte und altes Holz rauswarf, behielt die Familie ihren Holzfasskeller. "Die Fässer sind bis zu 130 Jahre alt und haben insgesamt ein Fassungsvermögen von 70 000 Litern." Gabel ist kein Technikfeind, aber "es war wichtig, zu schauen, welche Technik Vorteile gebracht hat und welche zur geschmacklichen Eindimensionalität führte" . Man könne nämlich aus schlechten Trauben keinen guten Wein machen – wohl aber aus guten Trauben schlechten.

Wer den Pfälzern nahekommen möchte, plane eine Etappe des Waldpfades oder des Weinsteigs. Es ist nämlich so, dass in der Pfalz nicht der Weg, sondern die Einkehr das Ziel ist. Mehr als 100 Waldwirtschaften gibt es, die eine anständige Weißweinschorle und einen "Schiefen Sack" anbieten, wie die Kombination aus Bratwurst und Leberknödel, ergänzt vielleicht um Rieslingkraut, heißt.

Besonders reizvoll ist die Etappe von Bad Dürkheim nach Deidesheim via Wachenheim durch die berühmtesten und teuersten Reblagen in der Gegend von Forst: Jesuitengarten und Pechstein, Kirchenstück und Ungeheuer. Gut möglich, dass man an einem warmen Samstag von der Höhe kommend am Deidesheimer Marktplatz landet, wo schon am Nachmittag Trubel herrscht, der sich bis in die Nacht zu einem immer fröhlicheren Ausnahmezustand steigert. Selbst der Kampf gegen die königlichbayerische Besatzungsmacht nach dem Wiener Kongress und der Ruf nach Freiheit und Einheit gerieten den Pfälzern zum Volksfest. 1832, als sie auf dem Hambacher Schloss Tische, Bänke, Buden und Karussells aufbauten. Schwarz-rot-gold beseelt ging der Aufruf an die "deutschen Männer und Jünglinge jedes Standes, welchen der heilige Funke des Vaterlandes und der Freiheit die Brust durchglüht, strömt herbei". Die Demo schloss die Forderung nach einem "conföderierten republikanischen Europa" mit ein. Im Tross waren Polen, Schweizer und Franzosen.

Weine für Individualisten aus der Pfalz

Heiteren Gemüts erzählen Stephan und Georg Schwedhelm, die Revoluzzer vom Zellertal, wie sie erst fast allen der 18 Rebsorten im väterlichen Wingert den Garaus machten, um anschließend gleich noch das Elternhaus abzureißen. "Bis auf die Kellerplatte alles weg", wie Georg sagt. Keine Gegenwehr? "Na, wir haben schon diskutiert." Aber, sagt Stephan, "unsere Eltern haben verstanden, dass wir was bauen mussten, was unseren Stil widerspiegelt. Deshalb ein neues Haus, ein neuer Weingutname, die Reduktion auf Weißburgunder, Spätburgunder, Chardonnay und Riesling." So sitzen die Schwedhelm-Brüder, Betriebswirt der eine, diplomierter Winzer der andere, in ihrer minimalistisch-gläsernen Vinothek mit einem fantastischen Blick hinunter auf das Zellertal. Und wollen an eine große Tradition anknüpfen.

Der Schwarze Herrgott, Vorzeigelage, zählte vor 100 Jahren zum Besten, was deutscher Wein zu bieten hatte. "Damals", sagt Stephan Schwedhelm, "konnte man sich mit einem Fass ein Haus kaufen, so wertvoll war der. Der Herrgott wurde im Adlon ausgeschenkt und nach Amerika verschifft." Dann kam ein neues Weingesetz, die Konzentration auf Massenware und der Verfall des Tales binnen Jahrzehnten. "Weinbauchladen" nennt das Stephan Schwedhelm, "für jeden etwas, besonders viel Liebliches." Die geografische Besonderheit, hoch über der Rheinebene und quer zur Weinstraße zu liegen, führte durch mindere Ware in die Isolation. Das Besondere, die Kalk- und Tonböden, ein kühleres Mikroklima, der Schutz vor Wetterextremen, verlor seine Bedeutung.

Stephan Schwedhelm, der über den Pflanzenschutz diplomierte "und deshalb weiß, wie die Industrie tickt" , beschreibt den Weinbau als ein "geschlossenes System, das im Gleichgewicht der Natur sein muss". Deshalb verzichtet er auf Dünger, "wir lassen die Weinberge eher ein wenig hungern, haben dadurch weniger Erträge aber eine viel intensivere geschmackliche Markanz". Mineralisch, präzise, kühl, karg – das sind die Adjektive, mit denen die Schwedhelms ihre Weine verbinden. "Der Wein soll nach unserem Land schmecken, und er muss nicht jedem gefallen. Wir machen Weine für Individualisten."

Wer heute Wein anbaut auf 14, 18 oder 20 Hektar, muss sich und sein Handwerk konzentrieren, um seinen Weg zu finden. Er wird sich immer auch selbst ausbeuten müssen. Oder wie Georg Schwedhelm das sagt: "Wir können uns voll ausleben, das heißt, der Übergang zur Freizeit ist fließend." Vermutlich fällt das leichter in einer von der Natur verwöhnten Ecke, die auch die junge (Winzer-)Generation so bindet.

Lust auf ein zweites Glas

Heimatgefühl ist wohl das Wort, das auf die Schwedhelms ebenso zutrifft wie auf die Gabels – und auf Lukas Kesselring, der in Ellerstadt bei Bad Dürkheim erfolgreich Wein anbaut. Er ist der erste seiner Sippe, nach mehr als 350 Jahren, der seinen eigenen Wein macht. Das Weingut Kesselring diente über Generationen als Fassweinproduzent für Kollegen und Kellereien. Lukas Kesselring, 35 und Vater von drei Kindern, ist von eigener, eher wortloser Sorte, und lebt mit größter Energie seine Träume. Voraussetzung sind Energie und Mut zur Zukunft. Fruchtig sind seine Weine ausgebaut, "weil sie Spaß machen sollen beim Trinken; und Lust auf ein zweites Glas" . 2012 hat Kesselring seinen ersten Jahrgang nach Biorichtlinien zertifiziert.

Länger als eine Woche mache er nie Urlaub; zum einen wegen der Verantwortung, zum anderen wegen der Verwurzelung. "Jedes Mal, wenn ich von der Autobahn komme und unser Land sehe, weiß ich, wo ich hingehöre."

Mundartdichter Thomas Merz von den "Anonyme Giddarischde" reimt sich das mit der Heimatliebe so zusammen: "In de große weite Welt, da ist es um den schlecht bestellt, der immer fottmuss von dahääm – und dann vergesst, woher er käm."