Nachahmung ist die höchste Form der Anerkennung. Ist Ihnen dieser Satz durch den Kopf gegangen, als Sie auf unser Titelbild geschaut haben? Aufmerksame Magazin-Leser, wie Sie es nun einmal sind, werden es gemerkt haben: Das sieht doch ähnlich aus wie das jüngste "Spiegel"-Cover.

Genau solche Assoziationen versuchen wir normalerweise zu vermeiden. Am Freitag, wenn wir noch mitten in der Produktion der neuen Ausgabe stecken, der neue "Spiegel" aber erscheint, geht natürlich unser Blick dorthin: Was haben sich die Kolleginnen und Kollegen überlegt? Manchmal ändern wir dann schweren Herzens einen schönen Titel, weil die anderen schneller waren (zum Glück ist es bisweilen auch umgekehrt).

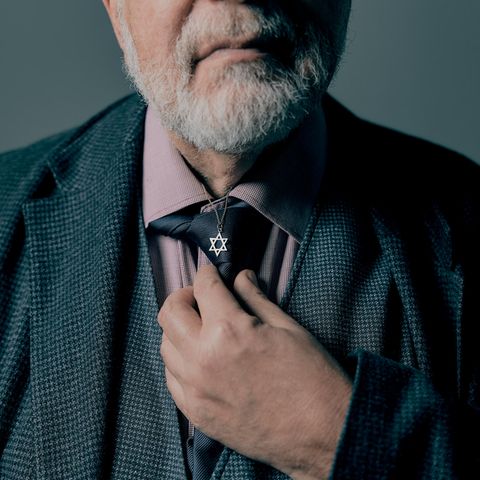

Diesmal handelte es sich nicht einfach um ähnliche Gedanken, eher um Gedankenübertragung. Auch wir hatten Jüdinnen und Juden in Deutschland fotografieren lassen, auch wir wollten auf das Cover den Satz drucken "Wir haben Angst". Beides war nun auf dem "Spiegel" zu sehen.

Wir haben unser Projekt nicht abgeblasen und auch nicht vom Titel verbannt. Wir haben den Akzent etwas anders gesetzt, denn es ist ja noch mehr passiert. Es geht stärker darum, was wir Deutschen tun können, warum "Nie wieder" jetzt ist. Aber wir haben keine Angst, uns zu wiederholen. Diese Botschaft – Juden in Deutschland haben Angst, und wir zeigen ihre Angst – kann man nicht oft genug drucken.

Autorin Beatrice Frasl bringt es auf den Punkt

Wie gesagt, Nachahmung kann ein Kompliment sein. Das größte Kompliment ist aber, wenn man den eigenen Versuch, etwas zu Papier zu bringen, einstellt, weil alles dazu gesagt worden ist. Seit Tagen ringe ich mit mir, wie ich meine Gefühle seit dem 7. Oktober in Worte fassen kann. Dann entdeckte ich die Zeilen der österreichischen Autorin Beatrice Frasl, erschienen in der "Wiener Zeitung", und ich merkte: Besser kann ich es nicht formulieren. Am liebsten würde ich ihren ganzen Text nacherzählen, aus Platzgründen beschränke ich mich auf ihre stärksten Aussagen:

"Wozu sollen Worte überhaupt noch gut sein, nachdem eine islamistische Terrormiliz das größte Massaker an Jüdinnen und Juden seit dem Holocaust verübt hat? Was sagt man, wenn das, was mit 'niemals wieder' gemeint war, plötzlich Realität und Gegenwart ist? … Was soll man überhaupt sagen und in welchen Worten, wenn Menschen, die sich selbst als 'progressiv' oder als 'links' bezeichnen, wenn Menschen, die sich selbst als Antifaschist:innen verstehen (was lustig wäre, wäre es nicht so unfassbar tragisch) dieses Massaker, dieses Pogrom, diesen unbeschreiblichen Ausbruch an Unmenschlichkeit, nicht verurteilen, sondern gutheißen? Was sagt man, wenn antisemitischer Hass wieder losbricht, ungezügelt? Auf Social Media, auf amerikanischen Campi, in den Straßen Europas? Wenn jüdische Freund:innen in europäischen Städten (wieder) Angst haben, wenn Synagogen angegriffen und ihre Wohnungen mit Davidsternen markiert werden? Wenn die Zivilisationshaut so weit aufgerissen wurde, dass keine Ansammlung von Wörtern auf dieser Welt als Pflaster reichen könnte?"

Frasl kommt zu diesem Schluss: "Wir dürfen uns den Universalismus nicht nehmen lassen. Wir dürfen uns den Humanismus nicht nehmen lassen von der Verrohung. Wir dürfen uns die Wahrheit nicht nehmen lassen von der Lüge. Auch nicht von der Auslassung oder von der Halbwahrheit. Oder von der ideologischen Verdrehung. Wir dürfen uns das Rückgrat nicht nehmen lassen, das es braucht, um die Wahrheit auszusprechen. Wir dürfen uns die Freiheit nicht nehmen lassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Zivilisationshaut noch weiter aufreißt. Niemals wieder dürfen wir das. Nie wieder."

Der Text heißt "Was gesagt werden muss", Sie finden ihn komplett hier: www.wienerzeitung.at/a/beatrice-frasl-was-gesagt-werden-muss

Lesen Sie ihn.