Schon kurz nach der Tat von Mannheim schlossen Ermittlungsbehörden ein extremistisches und politisches Motiv des Täters aus. Mittlerweile wurden Informationen publik, die eine rechtsradikale Vergangenheit des Täters nahelegen. Wie ist das zu bewerten?

Die Informationspolitik der Behörden ist sehr, sehr kritisch zu hinterfragen. Der Täter war eindeutig auch in der rechtsextremistischen Reichsbürgerszene aktiv, und das wurde mit dem Statement zu Beginn nicht berücksichtigt. Das wirft unterm Strich natürlich überhaupt kein gutes Licht auf den Rechtsstaat, und es untergräbt das Vertrauen in die Polizei.

Zur Person

Extremismusexperte Florian Hartleb aus Passau ist Forschungsdirektor beim Europäischen Institut für Terrorismusbekämpfung und Krisenprävention in Wien. Der 45-jährige Politologe hat etliche Bücher veröffentlicht, darunter 2020 "Einsame Wölfe – der neue Terrorismus rechter Einzeltäter"

Die Polizei betont, auch rechtsextreme Aktivitäten des Täters Alexander S. würden sehr genau ermittelt. Wohnungsdurchsuchungen, Zeugenbefragung und Anfragen bei Sicherheitsbehörden hätten eben keine Hinweise auf ein politisches Tatmotiv ergeben.

Ja, aber die Bilder vom Täter mit Waffen und vor einem Panzer sind ja da, ebenso die Informationen über seine Kontakte in die Neonazi-Szene. Das war praktisch negiert worden, weil es nur hieß, das ist ein psychisch gestörter Mensch. Es erinnert an den Fall des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke Mitte 2019, wo der Täter auch in der rechtsextremen Szene aktiv war und es anfangs hieß, das sei ein psychisch gestörter Mensch. Und so etwas ist tatsächlich fatal.

Die Tat wirkt eher zynisch-nihilistisch durch die fehlende Opferauswahl

Warum sollten die Ermittler im Fall Mannheim ein rechtsextremes Tatmotiv verschweigen?

Es wird jetzt bei Terroranschlägen oftmals versucht, die Taten auf unpolitisch zu münzen. Wir haben es mit einer Vielzahl von Terroranschlägen zu tun, die Bevölkerung ist verunsichert. Islamistische oder rechtsextremistische Taten ziehen immer intensive Debatten und oft Untersuchungen nach sich. Die kann man sich ersparen mit dem Stempel "unpolitisch" und "psychisch gestörter Täter" – das macht es einfacher für Politik und Behörden. Es ist aber keine gute Informationspolitik. Weil man erst mal abwarten muss, was die Ermittlungen tatsächlich ergeben. Es ist einfach, zu sagen: Das war so ein Irrer. Man muss dieses Bild aber erweitern. Es gibt immer eine Vorgeschichte der Tat und vielleicht eine schwierige Gemengelage.

Sie haben Bücher verfasst zum Tätertypus "Einsamer Wolf". Über den Täter von Mannheim ist bislang bekannt: Andreas S., Deutscher, 40 Jahre alt, ledig, kinderlos, gelernter Landschaftsgärtner, zeitweise Kontakte ins rechtsextreme Milieu, regelmäßig in psychiatrischer Behandlung. Die genauen Hintergründe müssen noch ermittelt werden – aber nach Ihrer Erfahrung: Wie ließe sich diese Tat womöglich erklären?

Als Folge einer persönlichen Kränkungsideologie eines isolierten Menschen, den die Nachbarn in der Kleinstadt Ladenburg, wo er aufwuchs, kaum kannten, wie ich weiß, und der wohl auch später in Ludwigshafen sozial kaum in Erscheinung getreten ist. Man kann eigentlich schon von einem Phantomtäter sprechen – so ähnlich wie bei Stephan B. und Tobias R., den Tätern von Halle 2019 und Hanau 2020. Wie bei ihnen könnte auch hier Frauenhass eine Rolle spielen. Viele dieser Einsamen Wölfe sind Männer, die keine Frau abbekommen haben. Sie empfinden so etwas als Kränkung, eine Hassideologie staut sich auf. Und die mündet – vielleicht ein Nachahmungseffekt – in ein Szenario, das neben Messerattacken zum Trend geworden ist: mit dem Auto in eine Gruppe von Menschen zu fahren.

So war es 2018 in Münster, beim Weihnachtsmarkt in Magdeburg, im Februar bei der Verdi-Demonstration in München und jetzt zum Karneval in Mannheim. Rechtsextremistische Anschläge kennzeichnen sich allerdings oft durch eine gezielte Opferauswahl – genau die ist in Mannheim nicht zu erkennen. Was sagt Ihnen das?

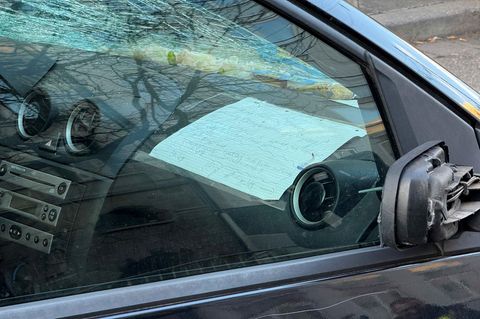

Dass es aufgrund von Menschenhass passiert ist. Die Tat wirkt eher zynisch-nihilistisch durch die fehlende Opferauswahl. Bei Rechtsterroristen wie dem Täter von Hanau gab es ein Manifest, bei dem sehr offensichtlich war, wie gestört dieser Täter ist. Ein Manifest gibt es vom Täter in Mannheim nicht, also keine Botschaft. Die Tat war rational geplant, ein Zettel in seinem Auto enthielt Formeln zu Reaktionsweg und Bremsweg, das Ganze indiziert in der Tat eine psychische Störung. Die Frage ist aber, wie sie entstand – zumal der Täter eben auch rechtsextremistisch aktiv war.

Welche Rolle spielen psychiatrische Hintergründe bei Terrortaten?

Schwierig zu sagen. Fest steht, dass bei Einzeltätern extreme psychische Auffälligkeiten verbreiteter sind als im gruppenförmigen Terrorismus. Bekannt sind Fälle, bei denen Autismus eine Rolle spielte, oft kommt eine gehörige Portion Narzissmus hinzu. Aber was ist Autismus? Was ist Narzissmus? Wie ist das zu bewerten? Dahinter steht ja insgesamt die Frage, ob die Täter eher "Opfer" von Umständen sind wie psychischen Problemen, sozialer Isolation, gesellschaftlicher Vernachlässigung. Den Täter zum Opfer der Gesellschaft zu machen, halte ich für eine gefährliche Verschiebung.

Als wissenschaftlicher Gutachter stuften Sie einen Anschlag in München als rechtsterroristisch ein. Der 18-jährige Deutsch-Iraner David S. tötete im Juli 2016 neun Menschen, darunter sieben Muslime, und erschoss sich dann selbst. Staatsanwaltschaft, LKA und Verfassungsschutz hatten die Tat als unpolitischen Amoklauf eines psychisch gestörten Jugendlichen gewertet, der Opfer von Mobbing geworden war.

Meine Arbeit und die weiterer Gutachter wurde mehr als drei Jahre später bestätigt, auch von den Ermittlungsbehörden. Ich hatte 4000 Seiten Akten, Chats und Protokolle der Gaming-Plattform Steam ausgewertet, und darin kam sehr stark zum Ausdruck, dass der Täter aus rassistischen Motiven handelte. Er bewunderte Anders Breivik, war vernetzt mit einem späteren Attentäter in Amerika. Sein Manifest hatte den Titel: "Ich werde jetzt jeden Deutschen Türken auslöschen egal wer.docx". Ich kenne die Opferfamilien und weiß um ihr Unverständnis, dass die Tat so lange als unpolitisch eingestuft wurde durch bayerische Behörden.

Klingt nach Behördenversagen.

Natürlich. Hinzu kam noch das Argument aus Bayerns Innenministerium, David S. sei doch nie Teil einer rechtsextremen Partei oder Organisation gewesen. Zugrunde lag ein völlig veraltetes Bild, Parteimitgliedschaft ist bei solchen Tätern ja längst obsolet. Dieser Täter war wie die Täter von Halle und Hanau, die ich ebenfalls analysiert habe, in virtuellen Netzwerken unterwegs. Man muss die Online-Foren viel besser ausforschen, unsere Behörden hinken da weit hinterher. Erst jetzt wird die Tiktok-Radikalisierung im Bereich des Terrorismus zu einem großen Thema. Bislang haben wir uns als Gesellschaft viel zu wenig mit Radikalisierung beschäftigt.

Stattdessen bestimmt vor allem die Herkunft des Täters die Diskussion, die auf ein Attentat folgt.

Das ist immer so gewesen. Im Fall David S. hieß es gleich von der AfD auf Twitter: islamistischer Terroranschlag in München. Unmittelbar nach Anschlägen setzt der Kampf um Deutungshoheit ein. Bei dem Fall jetzt in Mannheim war gleich das Haupt-Narrativ gesetzt: Es war ein Deutscher. Was ja richtig ist und auch erklärbar bei der panischen Angst in den Behörden vor einem weiteren islamistischen Einzeltäter-Anschlag. Bedenklich bleibt, dass die Ermittler sogleich ein politisches Tatmotiv ausgeschlossen haben.