Alkohol und Kaffee, Schokolade und Chips - der Körper braucht das nicht. Nur das Gehirn freut sich darüber. Gönnen Sie ihm den Spaß, denn diese kleinen Sünden sind nicht gefährlich - solange sie klein bleiben. Nur zu viel davon ist ungesund.

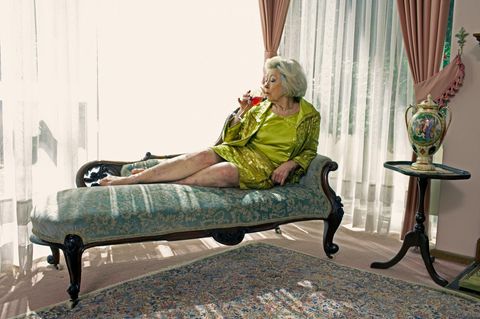

Das Glas Wein am Abend, das Bier vor dem Fernseher, der Schnaps nach dem Essen gehören zum Alltag. Alkohol ist jedoch ein Genussmittel, das - im Übermaß genossen - zum Gift werden kann.

Auch Kaffee und Tee gehören zum Alltag: hier ein Latte macchiato, dort ein grüner Tee. Kaffee und Tee enthalten Koffein. Lange Zeit galten diese Substanzen als schädlich. Inzwischen schätzen Ernährungswissenschaftler das anders ein. Tee ist sogar besonders gesund - wegen seiner pflanzlichen Inhaltstoffe, die den menschlichen Stoffwechsel unterstützen.

Süßigkeiten und Salzsnacks gelten allerdings nach wie vor als ungesund. Doch Ernährungsexperten verdammen die Leckereien nicht. Die Devise heißt vielmehr: Eine Handvoll am Tag bringt einen nicht um.

Alkohol

Alkohol macht heiter und baut Hemmungen ab. Er kann aber auch aggressiv oder müde machen. Vielen schmeckt Alkohol - und so manchen lehrt er das Kotzen. Alkohol schädigt auch die Zellen. Alles zusammen genommen ist Alkohol ein Genussmittel - und ein Gift. Es hängt nur von der Menge ab.

Ob beschwipst oder richtig betrunken, im Prinzip wirkt Alkohol immer gleich: Er hemmt die Aktivität Ihrer Nervenzellen. Wer ihn regelmäßig trinkt, gewöhnt sein Gehirn an das Betäubungsmittel. Und braucht dann immer mehr, um sich angeheitert zu fühlen.

Die meisten Menschen haben nach zwei Gläsern Bier oder einem Viertelliter Wein bereits 0,5 Promille im Blut. Ein Promille entspricht einem Gramm Alkohol pro 1000 Gramm Blut. Damit sollte man nicht mehr Auto fahren. Ab 0,2 Promille fühlen sich viele bereits lockerer. Ab einem Promille fangen die meisten an zu lallen und zu torkeln. Bei zwei Promille droht ein Filmriss. Ab mehr als drei Promille stellt sich eine schwere Alkoholvergiftung ein, die tödlich enden kann.

Ein Glas für Frauen, zwei für Männer

Bekannt ist, dass Frauen weniger Alkohol vertragen als Männer. Das liegt nicht nur daran, dass Frauen meist weniger wiegen als Männer. Ihr Blutvolumen ist meist auch geringer, weshalb dieselbe Menge an Alkohol entsprechend weniger verdünnt wird. Und wer regelmäßig trinkt, kann Alkohol schneller abbauen.

Der Körper nimmt Alkohol zwar schnell auf, baut ihn aber nur langsam wieder ab. Ein Mann kann in einer Stunde 0,1 Gramm Alkohol pro Kilogramm Körpergewicht abbauen. Eine Frau schafft nur 0,085 Gramm. Die DGE hält es für "gesundheitlich verträglich", wenn Frauen regelmäßig ein kleines Bier oder 0,1 Liter Wein trinken. Männer dürfen sich zwei kleine Biere genehmigen, ohne dass es als gesundheitsschädlich angesehen wird.

Wer so maßvoll trinkt, merkt kaum etwas von den typischen Alkoholwirkungen. Jenseits dieser Menge steigt das Risiko für viele Folgeerkrankungen aber kontinuierlich an: Je mehr Alkohol, je höher das Risiko, zum Beispiel eine Fettleber oder eine Bauchspeicheldrüsenentzündung zu bekommen. Experten raten, an zwei bis drei Tagen pro Woche keinen Alkohol zu trinken, damit sich die Leber erholen kann und sich der Körper nicht an den Alkohol gewöhnt.

Endstation: Leberzirrhose

Alkohol belastet die Leber. Wenn eine Person ständig mehr als ein kleines Glas zu sich nimmt, vergrößert sich die Leber und wird zur so genannten Fettleber. Wird dann weiter über das Maß hinaus getrunken, sterben die Leberzellen ab. Das Organ vernarbt, schrumpft und wird hart: Mediziner nennen das eine Leberzirrhose.

Je nachdem, wie empfindlich die Leber ist, kann sie bereits bei kleineren Mengen Alkohol schrumpfen, wenn jemand jahrelang trinkt - eine Frauen täglich mehr als 10, ein Mann mehr als 20 Gramm. 10 Gramm Alkohol entsprechen einem kleinen Glas Bier, 20 Gramm sind etwa in einem Glas Wein enthalten.

Mit jedem weiteren Schluck zu viel steigt außerdem das Risiko, Krebs in Mund, Rachen, Kehlkopf und Speiseröhre zu bekommen. Hochprozentige Getränke wirken möglicherweise stärker als jene mit niedrigem Alkoholgehalt. Bei starken Rauchern erhöht sich das Risiko noch weiter.

Wenn Alkohol zum Rettungsboot wird

Vielen Menschen gilt Alkohol als guter Freund, als Retter und Tröster in schwierigen Lebenslagen oder in täglicher Einsamkeit. Gründe zu trinken gibt es genug: etwa die Angst, von anderen Menschen abgelehnt zu werden, oder die Überzeugung, dass Alkohol ein gutes Mittel zum Entspannen ist.

Wer drei der folgenden Fragen mit „Ja“ beantworten kann, ist wahrscheinlich abhängig von Alkohol und sollte das Suchtproblem angehen:

- Haben Sie häufiger besondere Lust auf Alkohol?

- Fällt es Ihnen schwer, mit dem Trinken aufzuhören, etwa in der Kneipe?

- Ist Ihnen übel oder fangen Sie an zu zittern, wenn Sie länger nichts getrunken haben?

- Finden Sie, dass Sie immer mehr trinken müssen, um die gleiche Wirkung zu erzielen?

- Ändern Sie bewusst Ihren Tagesablauf, um trinken zu können?

Als Faustregel gilt: Wer es nicht schafft, zwei Wochen gar nichts zu trinken, hat ein gewaltiges Problem.

Für Schwangere sollte Alkohol tabu sein. Denn er gelangt durch den Mutterkuchen zum ungeborenen Baby und kann ihm schwer schaden. Eine Untergrenze für eine unschädliche Menge Alkohol während der Schwangerschaft ist nicht bekannt.

Verlängert ein Glas Wein täglich das Leben?

Weit verbreitet ist der Glaube, dass Rotwein und Bier, in Maßen genossen, gesund sind. Fakt ist: Bisher belegen nur Versuche an Tieren, dass bestimmte Inhaltsstoffe von Wein und Bier manchen Krankheiten vorbeugen können. Nicht nachgewiesen ist bislang, dass ein Mensch von Krebs verschont blieb, weil er Zeit seines Lebens jeden Tag ein Glas Rotwein trank. Denn dafür kann es viele andere Gründe geben. Die meisten Menschen, die wenig Alkohol trinken, leben zum Beispiel gesünder: Sie ernähren sich besser und treiben mehr Sport. Auch das kann Krebs verhindern.

Es ist also sehr fraglich, ob tatsächlich ein Glas Rotwein am Tag zu einem langen Leben verhilft. Langfristig gesehen ist vielleicht diese kleine Menge Alkohol für den Körper schon zu viel. Denn jeder Mensch reagiert anders.

Die DGE bezieht ihre Angaben zu dem, was sie als "gesundheitlich verträglich" einschätzt, auf den gesunden Durchschnittsmenschen. Danach sollten Frauen nicht mehr als 10 Gramm, Männer nicht mehr als 20 Gramm Alkohol täglich zu sich nehmen. Wer das aber tatsächlich jeden Abend tut, läuft Gefahr, dass er dieses Maß häufiger überschreitet.

Rotwein ist gut für das Herz - Trauben aber auch

Wer seinen Weinkonsum schönredet mit dem Hinweis auf die gesunden Pflanzenstoffe in den Trauben, dem halten Experten entgegen: Jede Weintraube ist gesünder als ein Glas Wein! Denn der Wein enthält Alkohol und nicht nur die sagenumwobenen Polyphenole. Diese sekundäre Pflanzenstoffe sind auch in Gemüse und Obst und sogar in Schokolade enthalten. Sie helfen dem Körper, giftige Sauerstoffradikale besser abzufangen. Zellen altern dadurch wahrscheinlich langsamer und Adern verstopfen weniger.

Die sekundären Pflanzenstoffe können sogar den Blutdruck senken. Kurzfristig erzielt Alkohol denselben Effekt: Er weitet die Adern, senkt den Blutdruck und verbessert die Durchblutung. Auf lange Sicht erhöht er jedoch den Blutdruck.

Bier enthält Vitamine und Östrogen

Auch Bier wird gepriesen wegen seines Gehaltes an verschiedenen B-Vitaminen. Sie senken den Homocysteinspiegel im Blut. Diese Aminosäure schadet den Adern und erhöht das Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen.

Bier enthält Hopfen, und diese Pflanze gilt als gesund. Denn ihr Wirkstoff Xanthohumol kann Krebszellen am Wachstum hindern - bewiesen wurde das allerdings bislang nur an Tieren. Und die im Hopfen enthaltenen pflanzlichen Östrogene sollen gegen Wechseljahrbeschwerden helfen.

Damit die Stoffe wirken können, müsste man allerdings große Mengen Bier trinken - ein Glas reicht da bei weitem nicht aus. Momentan arbeiten Forscher daran, Hopfen gentechnisch zu manipulieren, sodass er ausreichend von diesen Stoffen enthält.

Versteckter Alkohol

Allerdings setzen Nahrungskonzerne vielen Lebensmitteln Alkohol zu - als sogenannten Trägerstoff für Aromen. Das muss in der Zutatenliste nicht erwähnt werden. Häufig benutzen Hersteller auch andere Bezeichnungen für Alkohol: Äthylalkohol oder Ethylalkohol, Äthanol oder Ethanol, Weingeist, Spiritus, Glycerin. Nicht selten enthalten auch Fertigprodukte wie Cocktailsaucen, Marzipan, Marmelade, Tüten- und Dosensuppen oder Kuchen in geringen Mengen Alkohol. Meist liegt der Anteil zwischen 0,01 bis 0,2 Prozent.

Süchtige riechen den Stoff

Für trockene Alkoholiker scheinen versteckte Mengen Alkohol nur dann gefährlich zu sein, wenn sie darum wissen oder bewusst den Geruch oder Geschmack wahrnehmen. Das ist allerdings bei vielen Lebensmitteln der Fall, denn Alkohol ist schon in sehr geringer Konzentration zu riechen. Kinder sollten Speisen mit Alkoholgeschmack oder -aroma nicht kosten - nicht mal ein kleines Eis mit Rumaroma. Denn sie könnten sich an den Geschmack gewöhnen und später Lust auf richtigen Alkohol bekommen.

Viele Arzneien kommen ohne Alkohol nicht aus, seien es Hustensäfte, Baldriantropfen oder auch homöopathische Mittel. Trockene Alkoholiker sollten solche Produkte meiden, denn der Alkohol darin ist hoch dosiert und deutlich zu schmecken. Für Kinder gibt es Hustensäfte ohne Alkohol. Bei homöopathischen Mitteln hilft ein Trick, den Alkohol zu meiden: Lösen Sie die Tropfen in etwa 80 Grad heißem Wasser. Der Alkohol verdampft, der Wirkstoff bleibt.

Kaffee

Ob als Café Latte oder Latte Macchiato, Espresso oder Cappuccino: Frisch gemahlen und gebrüht duftet Kaffee wunderbar, lädt zur kleinen Pause am Nachmittag ein und verhilft zum Durchhalten. Das Gute daran: Sein Wirkstoff Koffein ist nicht so schädlich wie lange Zeit angenommen.

In der Natur wirkt Koffein als natürliches Pflanzenschutzmittel. Der Kaffeestrauch schützt sich damit vor Schädlingen. Beim Menschen regt Koffein die Nerven an: Die Adern weiten sich, das Herz schlägt schneller, der Blutdruck fährt hoch. Deshalb macht Kaffee müde Menschen wieder hellwach. Der Effekt setzt etwa eine halbe Stunde nach dem Trinken ein. Zudem verdrängt Koffein Adenosin von den Nervenzellen im Gehirn. Adenosin macht müde, daher regt Kaffee den Geist an. Der Kick lässt nach etwa eineinhalb Stunden nach, ganz verblasst die Wirkung aber erst nach fünf Stunden.

Zwei bis drei Tassen Kaffee vertragen die meisten Menschen recht gut. Wer mehr davon trinkt, kann Herzrasen bekommen oder ihm wird übel. Treten Kopfschmerzen auf, sobald kein Kaffee verfügbar ist, sind das Entzugserscheinungen. Umgekehrt ist es so, dass Vieltrinker bald nichts mehr vom anregenden Effekt spüren. Denn das Gehirn gewöhnt sich an das Koffein und bildet mehr Adenosinrezeptoren, was die Kaffeewirkung abschwächt. Man muss also mehr trinken, um wieder wach zu werden.

Kaffee schützt Adern vor dem Verkalken

Beim Rösten der Kaffeebohnen entstehen Antioxidantien. Diese Substanzen können freie Radikale im Körper unschädlich machen und schützen dadurch möglicherweise vor Gefäßverkalkung, der Arteriosklerose.

Die Angst vor Austrocknung durch Kaffee ist unbegründet. Manch einer muss häufiger auf die Toilette, aber keine Sorge: Der Körper gleicht den Flüssigkeitsverlust ohne weiteres aus. Auch Herzklopfen ist für Gesunde ungefährlich. Wer allerdings Herzrhythmusstörungen hat, sollte auf starken Kaffee lieber verzichten.

Koffein und Gerbstoffe bereiten manchen Menschen Magenprobleme. Bekömmlicher als Filterkaffee ist Espresso. Dafür werden mildere Sorten verwendet, die dafür länger geröstet werden. Bei der Zubereitung hat das Wasser nicht so lange Kontakt mit dem Pulver, daher enthält Espresso weniger Gerbstoffe.

Pulverkaffee enthält weniger Schadstoffe

Der Körper baut das Koffein ab. Bei Rauchern geht das schneller als bei Nichtrauchern, bei Männern wahrscheinlich schneller als bei Frauen, bei Erwachsenen schneller als bei Babys.

Die DGE hält drei Tassen Kaffee - weniger als 300 Milligramm Koffein pro Tag - in der Schwangerschaft für vertretbar. Es wurde festgestellt, dass Kaffeekonsum mit einem Risiko für Fehlgeburten verbunden ist. Das Risiko für Fehlgeburten erhöht sich mit steigender Kaffeemenge: Bei einer halben Tasse bis drei Tassen liegt es bei drei Prozent, bei vier bis sieben Tassen schon bei 33 Prozent und bei acht Tassen Kaffee pro Tag bei 60 Prozent. Die Studien hierzu sind aber nicht einheitlich.

Beim Rösten von Kaffeebohnen entsteht Acrylamid. Dieser Stoff wirkte in Tierversuchen krebserregend. Stiftung Warentest, Ökotest und Verbraucherorganisationen informieren darüber, welche Sorten stark mit Acrylamid belastet sind. Bei zwei, drei Tassen täglich ist aber das Risiko in jedem Fall gering. Ebenso bei löslichem Kaffee, da mit dem bisschen Pulver sehr wenig Acrylamid in die Tasse kommt.

Tee

Nur der schwarze und der grüne Tee sind Tees im engeren Sinne. Kräuter- oder Früchtetees sind Aufgüsse von Pflanzenblüten, sie gehören nicht zu den Genussmitteln. Schwarz- und Grüntee unterscheiden sich in Farbe, Geschmack und Inhaltsstoffen voneinander. Eines aber haben sie gemein: Sie sind gesund - sofern sie nicht mit Pestiziden belastet sind. Für den täglichen Flüssigkeitsbedarf stellt Tee daher eine gute Alternative zu Mineralwasser dar.

Tee regt an. Denn auch er enthält Koffein, allerdings höchstens halb so viel wie Kaffee. Der Koffeingehalt von Tee schwankt stark, je nach Sorte: Grüner Banchatee zum Beispiel ist koffeinarm, grüner Gunpowder dagegen koffeinreich.

Wenn der Tee nur zwei bis drei Minuten zieht, ist der Koffeineffekt größer als bei einer Ziehdauer von fünf Minuten und mehr. Denn nach etwa vier Minuten verbindet sich das Koffein mit den Gerbstoffen des Tees. Damit steht es dem Körper nicht mehr zur Verfügung. Dann wirkt der Tee beruhigend auf Magen und Darm.

Tee schützt möglicherweise vor Krebs

Je länger der Tee zieht, desto mehr Polyphenole werden aus den Blättern gelöst und gehen in den Tee über. Diese sekundären Pflanzenstoffe stehen im Ruf, das Herz-Kreislauf-System gesund zu erhalten und vor Krebs zu schützen. Außerdem sollen sie das Immunsystem stärken. Die Pflanzenstoffe sind im schwarzen und grünen Tee in vergleichbaren Mengen enthalten. Außerdem enthält Tee Fluor, den Kariesschutz für die Zähne, sowie Mineralstoffe wie etwa Mangan.

Grüntee enthält mehr Vitamine als Schwarztee, weil Grünteeblätter nicht fermentiert, also gerollt und oxidiert werden. Grüner Tee wirkt auch besser gegen die sogenannten freien Radikale, schädliche Stoffwechselprodukte des Körpers, die verdächtigt werden, Alterungsprozesse zu beschleunigen. Zudem soll grüner Tee auch Entzündungen der Nerven hemmen können.

Teeblätter sind den Pestiziden ungeschützt ausgesetzt - anders als die Kaffeebohne, die bis zur Ernte von Fruchtfleisch umgeben ist. Deshalb sind Tees häufiger mit Unkrautvernichtungsmitteln belastet. Bio-Tee enthält weniger oder gar keine Schadstoffe.

Süßigkeiten

Schon Babys mögen Süßes, zum Beispiel die süße Muttermilch. Als Erwachsene bleiben uns nur Süßigkeiten. Die sind leider weniger gesund.

Ernährungsexperten empfehlen, Süßigkeiten nur selten zu essen. Deshalb besetzen sie nur den kleinsten Platz in der Ernährungspyramide. Eine Frau sollte pro Tag höchstens zehn Prozent der Energie in Form von Zucker zu sich nehmen. Das entspricht etwa 200 Kilokalorien oder zwei Gläsern Cola, 60 Gramm Gummibärchen oder zwei Riegeln Schokolade. Männer wiegen mehr, deshalb dürfen sie entsprechend mehr naschen, Kinder entsprechend weniger. Am besten aber sind die Alternativen aus der Natur: frisches Obst, Trockenfrüchte oder Studentenfutter. Sie enthalten Mineral- und Ballaststoffe sowie Vitamine.

Schokolade macht doppelt glücklich

Schokolade enthält viel Zucker. Und der kann, wie andere Kohlenhydrate auch, die Stimmung heben. Zucker fördert zudem die Aufnahme von Tryptophan, einer Aminosäure, die der Körper in das Glückshormon Serotonin umwandelt. Weil Schokolade Tryptophan und Zucker enthält, wirkt sie gleich als doppelter Glücksbringer. Allerdings ist Schokolade eine Kalorienbombe: 100 Gramm Vollmilchschokolade bestehen aus mindestens 30 Gramm Fett und oft aus mehr als 50 Gramm Zucker. Kakaohaltige Getränkepulver bestehen sogar zu rund drei Vierteln aus Zucker.

Bitterschokolade dagegen enthält weniger Zucker als Vollmilchschokolade. Ihr weiterer Pluspunkt: Aufgrund des hohen Kakaoanteils stecken in ihr mehr Flavonoide. Diese Stoffe schützen Adern vor Verkalkung. Allerdings kann in dunklen Schokoladen aus Edelkakao auch mehr Cadmium enthalten sein – ein Schwermetall, das in Verdacht steht, Krebs zu fördern. Kakao aus Mittelamerika ist stärker damit belastet als Kakao aus Westafrika. Gefährlich wird es aber nur, wenn regelmäßig zu viel Cadmium aufgenommen wird. Selbst wenn jemand täglich eine 100-Gramm-Schokolade der am stärksten belasteten Sorte essen würde, wäre das noch als unbedenklich einzustufen.

Ein weiterer Schadstoff in Schokolade ist Acrylamid. Dieser Stoff entsteht beim Rösten des Kakaos. Allerdings steckt er nur in sehr geringen, für den Menschen unbedenklichen Mengen in Schokolade. Dasselbe - allerdings mit umgekehrtem Vorzeichen - gilt im Übrigen auch für den Kalziumanteil in Schokoriegeln. Wer nur wegen der angepriesenen "Extraportion Milch" zur Schokolade greift, lässt es lieber. Ein Riegel enthält höchstens einen Löffel Milch.

Fünf Gummibärchen entsprechen drei Stück Würfelzucker

Die Aufschrift "ohne Fett" zieht viele magisch an. Doch Süßes, das nicht dick macht, gibt es nicht. Gummibärchen bestehen zu über drei Vierteln aus Zucker: Sie enthalten ihn in Form von Glukosesirup, Dextrose oder Maltose. Fünf Gummibärchen enthalten so viel Zucker wie drei Stücke Würfelzucker.

Vorsicht auch bei Getränken: Der Zuckergehalt von einem Liter Apfelsaft entspricht dem von 40 Stücken Würfelzucker. Auch Limonade und Brause enthalten viel Zucker. Die Packungen versprechen allerdings etwas anderes: Da lachen einen herrliche Früchte entgegen. Tatsächlich enthält die Limo aber wenig oder gar keinen Fruchtsaft. Besser sind daher reine Säfte, verdünnt mit Wasser, oder Schorle ohne Zucker, Süßungsmittel und Aromen.

Erdbeereis hat ein Drittel weniger Kalorien als Schokoeis

Eiscreme schmeckt gut, ist aber süß und fett. Ob Vanille, Rumtrüffel oder Schokolade: Alle Milchsorten enthalten fast 12 Prozent Milchfett. Sahneeis wird zu mindestens 60 Prozent aus Schlagsahne gemacht. Das entspricht einem Milchfettgehalt von 18 Prozent.

Wer Fruchteis statt Eiscreme isst, spart fast ein Drittel an Kalorien ein. Denn Fruchteis kommt ohne Milch oder Sahne aus. Aber es enthält, genau wie Eiscreme, Zucker. Auch Softeis setzt weniger an als Eiscreme.

Blätterteig besteht zur Hälfte aus Butter

Verbraucher, die sich kalorienbewusst ernähren möchten, sollten auf Apfelstrudel und Schwarzwälder-Kirsch-Torte verzichten. Denn Blätterteig besteht ungefähr zur Hälfte aus Butter oder Margarine. Ähnlich fettig ist Mürbeteig. Mit 200 Gramm Mürbegebäck ist bereits der tägliche Fettbedarf von 60 bis 80 Gramm gedeckt.

Nach dem Genuss von Plätzchen oder Torte ist es ratsam, auf einen Ausgleich zu achten und sich zum Beispiel bei Wurst, Käse oder Butter zurückzuhalten. Oder man greift generell eher zum Obstkuchen aus Hefeteig. Der ist deutlich fettärmer.

Salzige Snacks

Käsestangen, Salzbrezeln oder Kartoffelchips sind aus zwei Gründen problematisch: Erstens treibt viel Salz bei manchen Menschen den Blutdruck hoch. Zweitens ist Salzgebäck aus Mürbe- oder Blätterteig extrem fettreich, genau wie Kartoffelchips: Eine 175-Gramm-Tüte enthält ähnlich viele Kalorien wie ein Drei-Gänge-Menü.

Dass es oft eine ganze Tüte sein muss, liegt an den Geschmacksverstärkern, die viele Hersteller ihren Chips zusetzen. Diese Substanzen, das haben Wissenschaftler nachgewiesen, machen Lust auf mehr. Nur Bio-Produkte sind frei davon.

Wie in Kaffee steckt auch in Chips das giftige Acrylamid. Es entwickelt sich beim Frittieren. Die meisten Hersteller ihre Produktionsweise mittlerweile zwar verbessert - auf Null reduzieren lässt sich das Gift jedoch nicht. Besser sieht es aus bei Chips aus Mais: Dieses Gemüse entwickelt weniger oder gar kein Acrylamid, wenn es erhitzt wird.